假如把一只成年湾鳄丢到太平洋中央,它生存下来的几率大吗?

你其实是问它会不会淹死,饿死,咸死,被咬死。

更新:文末增加人类野外游泳记录,同时探讨生理表现和限制,供大家作为对比。

很多知友十分关心不同动物的游泳表现,我选取了其中一些有代表性的进行了全面比较。放在正文会变得十分冗长,作为延伸阅读附在文末。

把一只成年湾鳄投放到太平洋中央,就相当于把一个人丢到撒哈拉沙漠的中心地带——要吃的没吃的,环境条件极不适合生存,而且最要命的是四周都是一望无际的相同景象,完全无法判断方向。

让我们用数据来分析这个问题。太平洋中央距离最近的陆地通常超过 2000 公里。即使是体力充沛的成年湾鳄,其游泳速度一般为每小时 2-3 公里,在理想状态下不眠不休地游泳,也需要近一个月才能到达陆地。但这种计算忽略了一个关键问题:能量消耗。

根据爬行动物生理学研究,咸水湾鳄在静止漂浮状态下的基础代谢极低,仅为体表面积所决定的热耗率的 1/5 到 1/10。实验数据显示,一只约 200 kg 的鳄鱼静止时代谢功率仅约为 50–70 W(即每小时消耗 43–60 kcal),这是典型的节能状态。而当其进入持续游泳模式时,功率可上升至 400 W 左右,相当于每小时约 344 kcal。

若按体重代谢的 0.75 次幂规律推算,一只体重约 500 kg 的雄性湾鳄在持续游泳时的功率约为 800–850 W,即每日能量消耗约为 16,000–20,000 kcal。这一水平虽远低于同体重的哺乳动物,但相比其静息状态,能耗已增长十余倍。例如,成年男性人类在自由泳中平均输出功率为 200–400 W(相当于 170–340 kcal/h),而马或狮子在剧烈奔跑时可达到 1000–1500 W,但难以长时间维持。

此外,湾鳄的脂肪储备远不如哺乳动物,通常仅占体重的 5%–8%,即 25–40 kg 脂肪,总能量相当于 225,000–360,000 kcal(按 9 kcal/g 计算)。在上述高强度游动下,这些脂肪最多只能支持 13–22 天,前提是完全禁食、无任何进食补给、恒定环境下持续运动。这一“燃料极限”远比人类、狮子或海洋哺乳类(如海豹、海狮)短,后者拥有更厚的脂肪层与灵活的摄食策略。

因此,虽然湾鳄在能效控制方面极其出色,但在高强度长途迁移中若无法及时捕食,其生理耐受极限远比外表“耐饿”的印象要脆弱得多。

而且实际情况比这个还要严峻得多。

太平洋中央的表层水温通常在 20-25°C,而湾鳄的最适温度是 28-33°C。作为变温动物,低温会导致其代谢率下降约 30-40%,游泳效率也相应降低。更要命的是,湾鳄必须不断游动才能保持在水面呼吸,这种被动的持续运动会加速体力消耗。

此外,湾鳄若长时间在海水中活动,尽管具备舌腺排盐功能,但其效率有限,若无法定期返回淡水环境排盐,将面临脱水与电解质失衡的风险,严重时可导致肾功能障碍甚至死亡。

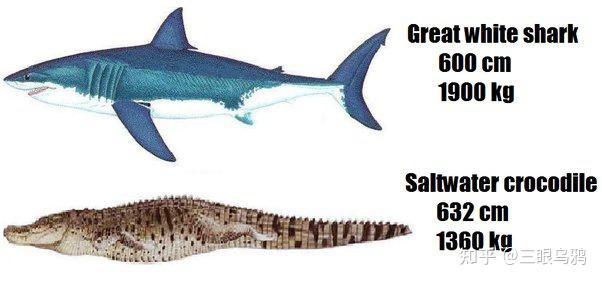

在体型对比上,湾鳄在海洋中毫无优势可言。成年雄性湾鳄平均体长 4-5 米,体重 300-500 公斤,最大个体可达 7 米、1000 公斤。但在深海中,大白鲨体长可达 6 米,体重超过 2 吨;虎鲨体长 5-6 米,体重可达 900 公斤;而虎鲸更是体长 8-10 米,体重 6-9 吨的庞然大物。更关键的是,这些海洋掠食者都是完全适应深海环境的,拥有流线型身体和强大的游泳能力。

湾鳄在浅水区的优势——强大的咬合力(可达 3700 磅 / 平方英寸)、爆发式的死亡翻滚、坚固的骨板保护,在深海环境中都大打折扣。它无法像在浅水区那样利用水底支撑进行爆发攻击,也无法快速潜入水底躲避。相反,体力逐渐耗尽的湾鳄游泳速度会从每小时 3 公里降到 1 公里以下,而大白鲨的巡航速度是每小时 40 公里,爆发速度可达每小时 56 公里。

食物获取更是几乎不可能完成的任务。太平洋中央属于海洋荒漠区,初级生产力极低,每平方米每天的浮游植物生产量仅为 0.1-0.2 克碳。这意味着整个食物链的生物量都极其稀少。湾鳄在近海一天可能捕食 10-20 公斤的鱼类,但在深海可能几天都遇不到一条合适的猎物。

历史上确实有湾鳄长距离迁徙的记录。最著名的案例是 2010 年,一只装有卫星追踪器的雄性湾鳄在 25 天内游了 590 公里,从澳大利亚北部海岸游到了另一个河口。但请注意,这是沿着海岸线游泳,期间可以在多个岛屿和浅滩休息进食。这与在太平洋中央的情况完全不同——那里最近的陆地在 2000 公里之外,中间没有任何休息点。

综合计算,一只被投放到太平洋中央的成年湾鳄,在尽量节省体力利用洋流漂浮的前提下,其脂肪储备最多只能支撑 20-25 天。而在这期间,它游泳的距离不会超过 1500 公里,还不到最近陆地距离的四分之三。更可能的情况是,在体力耗尽之前,它就已经成为虎鲨或大白鲨的猎物了。

当然有一种可能,湾鳄运气爆棚,遇到了死亡漂浮的鲸鱼尸体饱餐一顿。补充了够消耗几个月的巨量蛋白质。

然后正好遇到一阵海风,美美睡一觉漂到了附近岛屿。

延伸阅读:

从湾鳄到金枪鱼,动物游泳能力与能量效率的极限对比。

不同动物在水中的游泳能力与能量效率体现了演化适应性的巨大差异。从人类、爬行动物、海龟,到鲸豚类和远洋鱼类,它们在单位体重单位距离上所需的能量消耗差距可达数十倍。

以人类为例,在自由泳状态下的巡航速度约为 1.0 米每秒(即 3.6 公里每小时),单位质量单位距离的能量消耗约为 3000 焦耳每千克每公里,总能耗为 21 万焦耳,折合 50 千卡,平均功率约 210 瓦,属于效率偏低的“非水生动物”水平。

相比之下,体重 500 千克的湾鳄虽然能够在水中伏击猎物,但其正常巡航速度约为 0.7 米每秒(2.5 公里每小时),持续游泳时的功率为 800–850 W,折合每公里能量消耗约为 144–150 万焦耳(约 344–358 千卡)。虽然湾鳄作为变温动物代谢率相对较低,但其身体构造并非为长时间持续游泳而优化,因此在大范围水域中的能效表现远逊于真正的海洋动物。

值得注意的是,鳄鱼在水中的捕猎爆发速度与其长距离巡航能力完全不同。湾鳄在伏击猎物时可瞬间加速至每秒 4 至 5 米(14 至 18 公里每小时),但这类冲刺依赖瞬时的无氧代谢,仅能维持数秒,远不能支持长时间推进。其心肺容量、血氧携带能力和能量储备均不具备维持高速持续游泳的条件。此外,鳄鱼由于仍需兼顾陆地活动,其体形结构未经过水中长期演化的优化。相比之下,鲸类、鲨鱼等海洋动物拥有流线型外形、减阻皮肤和专业推进系统,使得它们在巡航效率和能量利用方面大幅领先。鳄鱼厚重的躯干、粗糙的鳞甲和以陆行为基础的四肢形态,在深远水域中反而构成了明显的阻力与负担。

绿海龟虽然也是空气呼吸的爬行动物,但由于其流线型身体和鳍状肢更适合长时间水中推进,表现明显优于鳄鱼。其单位能耗约为 2000 焦耳每千克每公里,体重 100 千克的个体每公里总耗能约 20 万焦耳,折合 48 千卡,平均功率约为 140 瓦。

研究发现,部分绿海龟个体会在繁殖季节从日本南部沿岸游至南太平洋的马绍尔群岛,单程距离超过 7000 公里,历时数月才能抵达目的地。绿海龟具有惊人的"出生地回归"(natal homing)能力——它们在性成熟后(通常需要 20-30 年)会返回自己出生的海滩产卵。幼龟孵化后会立即爬向大海,然后进入被称为"失踪岁月"的阶段,在开阔洋面随洋流漂流数年,期间依靠马尾藻等漂浮物提供的庇护和食物生存。在这个阶段,大量幼龟会被海鸟、大型鱼类等捕食者吃掉,存活率极低。只有少数幸存者能够逐渐成长,最终发展出强大的游泳能力,完成跨洋迁徙。这种精确而持久的定向迁徙能力依赖其对地磁场的感知、太阳定位和洋流导航的综合机制。尽管绿海龟的游速不高,约为每小时 2 至 3 公里,但其在食物匮乏、无补给的广阔洋面中仍能维持能量平衡,展现了极高的水中推进效率和适应性。

海洋哺乳动物如象海豹在长期迁徙中的表现极为优异。体重达 2 吨的象海豹巡航速度为 1.0 米每秒(3.6 公里每小时),单位能耗约为 1000 焦耳每千克每公里,每公里总耗能 200 万焦耳,折合 478 千卡,平均功率 2000 瓦,能在一个潜水周期中维持几十分钟的稳定推进。

象海豹的远洋迁徙能力令人震撼——北象海豹每年进行两次大规模洄游,雄性个体可从加州繁殖地出发,向北游至阿拉斯加湾觅食,往返距离超过 2.1 万公里,在海上连续停留长达 8 个月而不上岸。雌性则倾向于向西北太平洋深海区域迁徙,单程可达 5000 公里。更惊人的是它们的深潜能力:象海豹平均潜水深度为 500-600 米,最深记录达 2388 米,单次潜水时长可达 120 分钟,一天之内潜水时间占比高达 90%。在迁徙过程中,象海豹采用"漂移潜水"策略——下潜至 600-800 米深度后关闭主动推进,利用体内脂肪的正浮力缓慢上升,期间进入半睡眠状态以极度节省能量。这种独特的"水下睡眠"使它们能够在完全不上岸的情况下,维持数月的远洋生活。卫星追踪数据显示,一些个体在 8 个月的觅食期内游程超过 1.8 万公里,日均移动 80 公里,展现了惊人的耐力。

更小型的海豚(200 千克)在 2.0 米每秒(7.2 公里每小时)的速度下,单位能耗约为 800 焦耳每千克每公里,每公里总耗能为 16 万焦耳(38 千卡),平均功率为 320 瓦,效率远胜多数非哺乳类水生动物。

海豚还进化出了多种行为策略来进一步优化能效。在集体游泳时,海豚会采用梯队编队,后方个体可以利用前方同伴产生的涡流和压力波,减少约 10-15%的能量消耗,类似于自行车比赛中的"破风"效应。当速度超过每秒 4-5 米时,海豚会采用"跃水前进"(porpoising)的方式——周期性跃出水面在空中滑翔。由于空气密度仅为水的 1/800,这种策略在高速移动时可显著降低总体阻力。研究表明,在每小时 25 公里以上的速度下,跃水前进比持续潜游可节省高达 30%的能量。这些精妙的行为适应,配合其流线型身体和高效的尾鳍推进系统,使海豚成为海洋中最高效的游泳者之一。

鲸类中如抹香鲸,尽管体重高达 30 吨,但由于使用升力推进并具备高度组织化的代谢控制,其单位能耗控制在 600 焦耳每千克每公里,巡航速度约为 1.4 米每秒(5 公里每小时)时,总功率维持在约 2.5 万瓦级别,展现了大型哺乳动物在能量调控上的极限优势。

在鱼类中,金枪鱼,鲨鱼是能效最高的游泳者。体重 200 千克的金枪鱼可维持 2.5 米每秒(9 公里每小时)的速度,单位能耗约 400 焦耳每千克每公里,每公里总耗能 8 万焦耳(19 千卡),平均功率 200 瓦,推进效率极高。而大白鲨(1000 千克)巡航速度约 1.8 米每秒(6.5 公里每小时),单位能耗约为 500 焦耳每千克每公里,每公里总耗能 50 万焦耳(119 千卡),功率为 900 瓦,属于高效的远洋掠食者。

金枪鱼是海洋中最具远洋迁徙能力的硬骨鱼类之一,其高速与耐力兼备的特性使其能在全球范围内穿梭。以蓝鳍金枪鱼为例,个体在短短几个月内可完成从日本海域至加利福尼亚沿岸的横跨太平洋之旅,单程超过 8000 公里。标记追踪数据显示,部分金枪鱼个体年迁徙总距离甚至可突破 2 万公里,期间多次穿越赤道、洋流与温跃层。金枪鱼具备高效的“恒温机制”,能将肌肉维持在较环境温度更高的状态,从而保持高代谢率和持续高速游泳能力。此外,其镰刀状尾鳍和刚性身体结构极度优化了推进效率,使其在高达每小时 70 公里的爆发速度之外,也能以每秒 2–3 米的速度长时间巡航。这种卓越的迁徙能力使金枪鱼在能量效率和海洋扩散能力上远超大多数鱼类和哺乳动物。

大白鲨不仅是海洋顶级掠食者,其远洋迁徙能力也同样令人惊叹。标记研究表明,个体可在短时间内完成跨洋移动,2004 年一项追踪数据显示,一只成年雌性大白鲨从南非出发,穿越整个印度洋,到达澳大利亚西海岸,仅用 99 天游完超过 1.1 万公里,平均每天游程超过 110 公里。另一项研究则发现,美国加州附近的大白鲨每年会前往被称为“白鲨咖啡馆”的中太平洋深海区域,并在繁殖季后返回,来回航程超过 7000 公里。大白鲨通过强大的尾鳍推进和高效的红肌系统,实现了稳定的远洋巡航,其平均速度约为每小时 5 至 6 公里,短时间内甚至能加速至 40 公里每小时以上。其特殊的局部恒温机制和良好的水动力学结构,使其成为极少数能在全球大洋中长距离洄游的鲨鱼物种之一。

最后,还有短距离速度最快也是很多人喜欢的剑鱼类。

剑鱼(Xiphias gladius)是典型的远洋性掠食者,具备强大的迁徙能力与卓越的环境适应性。追踪研究表明,个体剑鱼可在 620 天内迁徙超过 14,000 公里,日均净位移超过 60 公里,常穿越加州寒流系统、墨西哥沿岸甚至更远的东太平洋热带水域。剑鱼的典型巡航速度为每秒 0.8 至 1.2 米(约 2.9 至 4.3 公里每小时),可在数日甚至数周内维持这种低速推进完成跨区域迁徙。它们常通过“停留–突进–停留”的方式调整节律,结合高频潜水行为,有效适应不同深度和温度的水层环境。尽管如此,这种巡航策略偏向节能与等待伏击,不属于高速高频率推进的类型。

相比之下,金枪鱼,尤其是黄鳍金枪鱼(Thunnus albacares)与蓝鳍金枪鱼(Thunnus orientalis),展现出更高效、更持续的巡航能力。它们拥有区域性温血系统,能主动维持肌肉温度高于周围海水,从而维持红肌活性与高速代谢,在体能恢复与长距离推进方面远超冷血鱼类。金枪鱼的巡航速度常维持在 1.5 至 2.5 米每秒(5.4 至 9 公里每小时),远高于剑鱼;其尾柄结构刚性极强、鳍可收纳进体侧、体型更为流线,推动效率极高。此外,金枪鱼常以几百到上千公里的直线方式推进,迁徙路径清晰而迅速,展示出典型的“高速远洋巡航选手”特征。因此,尽管剑鱼具备强大的爆发力与广域分布能力,但在长距离迁徙的速度与效率方面,仍明显逊于金枪鱼这样的远洋高速掠食者。

从整体趋势来看,不同动物在水中的能量效率构成了一个清晰的适应梯度:从能效最高的远洋鱼类如金枪鱼(单位能耗 400 J/kg/km),到高效的小型鲸类(海豚为 800)、大型哺乳动物(象海豹为 1000),再到适应性稍弱的海龟(2000),最后是效率最低的人类与湾鳄(均高于 2500),这一梯度直接反映了它们对水生环境的演化适应水平。

对于湾鳄而言,尽管拥有惊人的爆发力和耐盐能力,但面对深海这种需要长时间稳定推进的环境,其能量结构和体能仍显得极不经济。

另外再附上一张图:

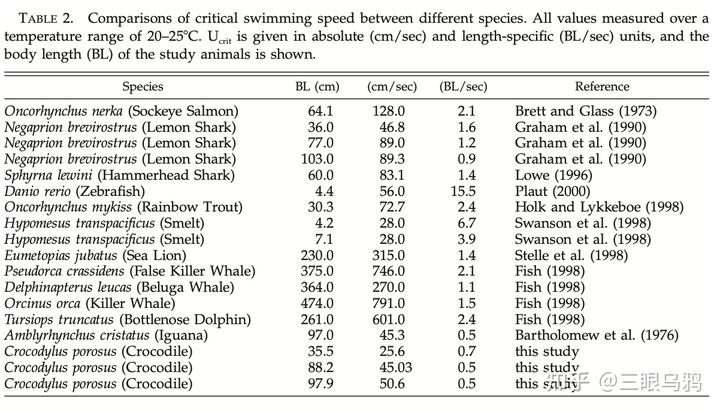

表中数据来源于多项实验室流水槽测试(例如 Brett and Glass, 1973;Fish, 1998),所使用的临界游泳速度(U₍crit₎)指标反映的是动物在逐步递增流速下所能维持的最高稳定推进速度,常用于评估其长时间抗疲劳游动能力。

正文里我给出 2.5m/ 秒,已经尽量高估湾鳄的巡航游泳速度了。该实验中湾鳄体长较小,最大 97.9cm。成年湾鳄主要是力量和爆发力大幅增长,实际长距离游泳能力增加并不大。

湾鳄(Crocodylus porosus)的 U₍crit₎为 0.5–0.7 体长每秒,绝对速度为 25.6–50.6 厘米每秒(即 0.26–0.51 米 / 秒,0.9–1.8 公里 / 小时),属所有测试物种中最低水平,反映其主要依赖爆发力而非持续推进。

相比之下,虎鲸(Orcinus orca)的 U₍crit₎为 1.5 体长 / 秒,绝对速度达到 7.91 米 / 秒(28.5 公里 / 小时),表现出海洋哺乳类极高的推进效率与耐力。

虎鲸数据过于强悍,考虑它的体型,等于是海洋中的 bug。基本是神挡杀神,佛挡杀佛。

湾鳄在大洋要是遇到,只要虎鲸想吃,绝对打不过逃不了。

另外表中伪虎鲸的数据也很强悍。仅仅稍弱于虎鲸。

伪虎鲸(Pseudorca crassidens)体长一般为 4.5~6 米,体重可达 1.2~2.2 吨,是体型仅次于虎鲸的大型高速海豚之一。

虽然名字中带“虎鲸”,但实际上与虎鲸属于不同属。伪虎鲸具备惊人的游泳能力,稳定巡航速度高达每秒 3.7 至 5.1 米(13 至 18 公里每小时),爆发时甚至更快,使其能够在开阔海域追击高速猎物。

它们不仅以乌贼、章鱼为食,更被多次观察到集体猎捕金枪鱼、箭鱼等远洋高速鱼类,展现出卓越的力量、耐力和协同能力。这种能力不仅反映了其流线型体型和强劲推进肌群的高效率,也表明它在远洋生态系统中是一个真正意义上的高速掠食者。

而斑马鱼(Danio rerio)虽体长仅 4.4 厘米,但其 U₍crit₎高达 15.5 体长 / 秒,绝对速度为 0.56 米 / 秒(2.0 公里 / 小时)*,显示出小型硬骨鱼类在短距离持续推进中的惊人效率。

* 尽管绝对速度并不高,但因其体型极小,相对速度在所有物种中最高。

它们之间的差异不仅体现出体型与代谢策略的不同,也反映了水生适应度在形态与能量调控机制上的演化差异。

在水的边界:人类野外游泳能力的极限挑战

人类虽然不是天生的水生动物,但在特定条件下展现出了惊人的野外游泳能力。

从体能、意志、技巧和后勤支持等多方面配合之下,一些人完成了长距离开放水域游泳的壮举,刷新了关于人类生理极限的认知。然而,这种能力存在着明确的物理和生理边界,特别是在低温、洋流、缺乏补给或极端心理压力的情况下,人的表现会迅速下降,甚至危及生命。

在有组织、有后勤保障的条件下,人类的野外游泳能力已经达到了惊人的程度。

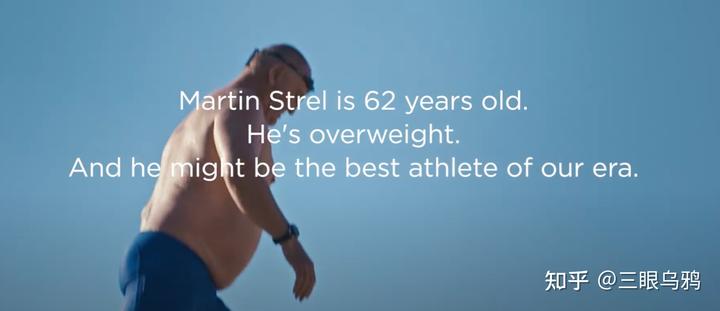

2007 年,斯洛文尼亚游泳家马丁·斯特雷尔(Martin Strel)在 66 天内横渡了亚马逊河,总长度达 5268 公里,平均每日游约 80 公里,期间依靠船只补给和医疗团队的支持。

他每天游约 10 小时,并面临水中生物、污染、高温湿热等问题。

这项壮举是目前人类已知最长的连续远距离游泳记录,也是对耐力、生理调节与心理意志的极限挑战。

他的心率与血压全天监测,同时医生需要定期评估他的皮肤状况、肌肉状态与脱水风险。类似的纪录还有萨拉·托马斯(Sarah Thomas)于 2019 年完成的英吉利海峡四次往返,总长 215 公里,历时 54 小时,她在癌症治疗后完成该挑战,展现了人类意志和恢复能力的极限。

从游泳速度来看,普通自由泳者在平静水域中的巡航速度约为每秒 1.0 至 1.5 米。专业选手可稳定维持在 1.6 至 1.7 米每秒的速度,短距离爆发力更高,但不适用于超长距离游泳。

2017 年研究指出,顶级开放水域游泳运动员在比赛中可维持约 VO₂max 的 80%至 90%,乳酸阈值可达 3.5 至 4.0 mmol/L,最大有氧速度(MAS)在 1.7 m/s 左右。这些指标说明了他们具备较高的有氧能力与乳酸清除效率,适合长时间保持高强度运动状态。在 2024 年一项对法国国家队精英选手的研究中,VO₂max 平均为 70.8 ml/kg/min,心率峰值约 190 次每分钟,运动时乳酸峰值可达 9.1 mmol/L。他们可在 17°C 的水温中维持长时间运动,有些选手甚至在水温 10°C 的条件下表现出体温平衡的能力。

然而,人类并非水生动物,生理结构在水中并不具备显著优势。水的热传导效率约为空气的 25 倍,因此在水温低于 35°C 时人体便开始散热。在 25°C 以下的水温中,游泳反而会加速体温的下降。多数开放水域赛事规定 14°C 以下必须穿防寒衣,在 11°C 以下不推荐举行比赛。在 10°C 至 15°C 之间,人进入水中会产生典型的“冷休克反应”*,包括突然喘气、心率激增、无法自主呼吸等,这些反应在前 30 秒最为剧烈,是非训练人群最危险的阶段。即使顶级选手,若未进行低温适应训练,也会在短时间内失去节奏与控制能力。

* 尽管许多冬泳者能在低于 10°C 的水温中活动数分钟,看似并未出现严重的“冷休克反应”,但这实际上是长期适应训练的结果,而非生理反应的缺失。然而,冬泳的潜在风险常被公众忽视甚至美化。冷水会引发强烈的交感神经兴奋,导致心率骤增、血压升高,对于心血管疾病患者极为危险。每年全球各地都有因冬泳突发昏厥、心律失常甚至死亡的案例,尤其在老年人群体中尤为明显。相比之下,专业野外冷水游泳对身体状况、心理控制与后勤支持的要求更为严苛,而冬泳作为一种短时、可控的冷水暴露方式,常被误解为“人人可行”的健康行为,其背后的生理风险往往被严重低估。

对比冷水,热水同样存在生理风险。当水温高于 31°C 时,人体会因为外部辐射(如阳光照射)叠加导致热负荷增加。在高温水体中,汗液无法蒸发,皮肤血流量剧增,造成心血管系统压力上升。如果再叠加脱水与高强度运动,容易导致核心温度升高至 39.5°C 以上,进而出现热衰竭或热射病。在 2010 年代中后期的国际铁人三项比赛中,已有多起选手在高温水域中昏厥或出现热射病的案例。

另一个常被忽视的生理极限是体位转换引发的低血压。在冷水或长时间运动中,血液集中在核心与脑部,站立上岸时由于失去水的浮力支持与冷缩反应的中止,容易发生晕厥。这种现象在超长距离游泳后期较为常见,尤其是当选手脱下防寒服、快速走动时,最容易出现头晕或意识短暂丧失。

除体温调节外,能量供应是限制人类游泳距离的重要因素。

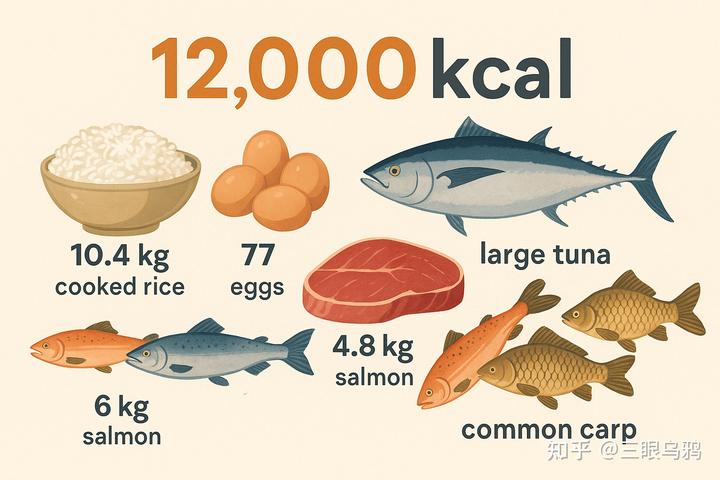

以游泳每小时消耗 500 至 900 千卡计算,若连续游泳 10 小时将消耗约 5000 至 9000 千卡。而人体的糖原储备仅能维持 1.5 至 2 小时的中等强度运动,之后必须依赖脂肪供能或外部补给。在马丁·斯特雷尔的亚马逊长游中,他每日摄入高达 12000 千卡 *,包括高脂肪、高蛋白与液态碳水化合物,以维持能量与电解质平衡。

*12000 千卡是一个令人震撼的能量摄入量,相当于需要消耗约 10.4 公斤熟米饭、77 个鸡蛋、4.8 公斤瘦牛肉,或者一整条 15 公斤的金枪鱼的可食部分。这个数字也可以理解为 6 公斤三文鱼、8 公斤高脂带鱼,或三至四条鲤鱼的总热量。如果用日常食物组合来衡量,这相当于 3 公斤米饭加 1 公斤牛肉加 20 个鸡蛋再加大量油脂的总和,基本等于一个成年人正常 3 至 4 天的全部食物摄入量被压缩到一天之内完成消耗。这样的数字清楚地解释了为什么马丁·斯特雷尔在亚马逊长游中必须依赖专业营养团队和定制的液态高能食品,因为普通固体食物不仅能量密度低,更难在运动中被及时吸收,更何况高强度游泳本身就会抑制胃肠功能,使进食变得异常困难。

这也进一步说明了后勤的不可替代性,野生海洋哺乳动物和鱼类在迁徙的时候,绝对不可能有这样的保障。必须自己捕食补充体力或者依赖自身储备的脂肪,也就不可能像人类一般按照完全理想化的速度迁徙。必须不停中断,捕食休息等等。所以实际表现出来的平均速度要比想象的慢很多。

若没有补给,人体在长时间游泳中会迅速陷入低血糖状态,出现注意力下降、肌肉无力甚至昏迷。

精神层面同样是不可忽视的因素。孤独、单调、缺乏刺激的水面环境容易造成感知失调与方向迷失,严重时会出现“水中幻觉”与妄想。在英吉利海峡与古巴 - 佛州横渡中,多位游泳者曾报告夜间幻听、看见幻象、方向丧失等现象。尤其是在夜间或大雾天气,缺乏可见参照物会导致选手产生“原地打转”或“水中无底洞”的感受 *。心理压力叠加生理疲劳,往往是失败的主要原因。

* 没有先天原生的根据地磁,太阳等的导航能力,是包括人类,湾鳄在内,真正面对开放水域的致命弱点之一。

另一方面,海洋环境的不确定性也为人类野外游泳能力设置了极限。洋流、水母、鲨鱼、污染、浪涌等均可能导致挑战失败或生命危险。

在某些挑战中,如横渡夏威夷莫洛凯海峡或日本津轻海峡,游泳者需面对高达 2 米的浪与不可预测的洋流,每小时能将人拉离预定航道数公里。许多纪录挑战失败并非源于体能或意志,而是因气象突变、水流变化等自然因素。即使像斯特雷尔这样的长泳者也因水母蛰伤、强流或皮肤严重发炎被迫中断部分旅程。

人类能否依靠自身完全在海洋中生存?答案是否定的。尽管人在有保障的情况下可游数百公里,但完全依靠体力与水中食物的情况下,维持超过两天的高强度游泳几乎不可能实现。水中无法快速取食、睡眠难以维持,极易脱水与体温下降。此外,海水中的盐分摄入会引发胃肠不适与电解质紊乱,加剧体力流失。因此,“持续无限游泳”是一种理论上的假想,人类终将受到生理调控与环境因素的双重限制。

我们来看一个具体的例子。

2023 年,一艘满载 101 名塞内加尔男子的木制移民船从姆布尔港出发,试图穿越近 1500 公里的海路前往西班牙属地加那利群岛。这是一条被称为“非洲向欧洲的死亡航线”的路线,海况恶劣且几乎无任何援助。

这艘船在出发不久便因燃料耗尽、方向偏移,逐渐漂离航道,陷入彻底失控状态。

第 10 天以后,船上食物和水几乎耗尽,船体也开始解体,太阳暴晒、水源匮乏与夜晚寒冷迅速压垮了他们的身体。

许多人开始出现严重脱水、幻觉和精神错乱,有些人因幻视跳入大海溺亡,有人因饥饿昏迷后死去,他们的遗体被推入海中或被海浪卷走。整个船舱内弥漫着绝望的哭喊和尸体腐臭。

这起事件非常明确的证明,在开放大洋中,没有任何形式的船体或浮具支持,人类几乎不可能在水中生存超过一天。36 天的存活完全依赖于破船作为遮蔽、漂浮与收集雨水的平台。失去它,无论是游泳者还是受困者,都将在短时间内因失温、脱水或体力耗尽而丧生。

总结而言,人类的野外游泳能力远超常人想象,但必须建立在科学训练、后勤支持、医疗保障与良好心理状态的基础上。最极限的记录也多依赖补给、医疗和环境适配的高度配合。

即使如此,人类在面对自然水域时仍然处于弱势,真正的极限并不在“游多远”,而在“生存多久”。从冷水震荡、能量耗竭、心血管崩溃,到心理崩解与自然风险,人类的野外游泳壮举虽令人惊叹,却也处处揭示着生物边界的存在。

对于每一次壮举,背后都是技术、医疗、意志与环境的一次极端博弈,而人的极限,始终在向自然挑战中得到重新定义。

最后,再补充一个人类借助最低限度的工具,横渡太平洋的例子。

2022 年 8 月 8 日,澳大利亚女性米歇尔·李(Michelle Lee)从墨西哥恩塞纳达出发,驾驶一艘长 7.7 米、重约 800 公斤的碳纤维划艇,开始她的太平洋单人横渡之旅。全程无补给、无动力推进,仅靠人力划行,总计耗时 237 天,横跨约 14,000 公里(约 7,560 海里),最终于 2023 年 4 月 5 日抵达澳大利亚昆士兰州的道格拉斯港。

旅途中,她面对了 5 次飓风、4 次热带气旋以及长达数月的高温与洋流挑战,每天划行 6 至 10 小时,平均每日行进约 60 公里。

她的真实平均推进速度约为 1.7 至 2.8 米每秒,或 6 至 10 千米每小时。这个速度与海龟、金枪鱼等动物在长途迁徙中的实际巡航速度相当,进一步说明在极端耐力挑战中,不论人类还是动物,其日均推进效率最终都受到能量分配、环境阻力与生理恢复的共同约束。

短时间的极速爆发能力,完全不能转换成这种超长距离下的真实速度。

她携带的食物为脱水餐和高能量营养棒,并通过太阳能装置维持淡水转换与通讯设备运行。

这是人类历史上首次由女性独自完成从美洲大陆到澳大利亚本土的纯人力跨太平洋划行,也是对人类耐力、生理调节与精神韧性的极限挑战之一。

引用参考:

Elsworth, P. G., Seebacher, F., & Franklin, C. E. (2003). Sustained swimming performance in crocodiles (Crocodylus porosus): Effects of body size and temperature. Journal of Herpetology, 37(3), 363–368. https://doi.org/10.1670/0022-1511(2003)037[0363:SSPICC]2.0.CO;2

Sepulveda, C. A., Aalbers, S. A., Kinney, M. J., Kohin, S., Dewar, H., & Ortega-Garcia, S. (2019). Insights into the horizontal movements, migration patterns and stock affiliation of California swordfish. Fisheries Oceanography, 29(1), 56–68. https://doi.org/10.1111/fog.12461

Fish, F. E. (1994). Influence of hydrodynamic design and propulsive mode on mammalian swimming energetics. Australian Journal of Zoology, 42(1), 79–101. https://doi.org/10.1071/ZO9940079

Williams, T. M. (1999). The evolution of cost efficient swimming in marine mammals: Limits to energetic optimization. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 354(1380), 193–201. https://doi.org/10.1098/rstb.1999.0371

Prange, H. D. (1976). Energetics of swimming of a sea turtle. Journal of Experimental Biology, 64(1), 1–12. https://doi.org/10.1242/jeb.64.1.1

延伸阅读:

Woldaregay, A. Z., Walderhaug, S., & Hartvigsen, G. (2017). Telemedicine services for the Arctic: A systematic review. JMIR Medical Informatics, 5(2), e16. https://doi.org/10.2196/medinform.6323

Ting, L., & Wilkes, M. (2021). Telemedicine for patient management on expeditions in remote and austere environments: A systematic review. Wilderness & Environmental Medicine, 32(1), 102–111. https://doi.org/10.1016/j.wem.2020.09.009

Baldassarre, R., Bonifazi, M., Zamparo, P., & Piacentini, M. F. (2017). Characteristics and challenges of open-water swimming performance: A review. International Journal of Sports Physiology and Performance, 12(10), 1275–1284. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0230

Pla, R., Raineteau, Y., Barbier, X., & Aubry, A. (2024). Physiological key determinants of elite open-water swimmers. Physiologia, 4(3), 305–316. https://doi.org/10.3390/physiologia4030018