古人是如何知道矿石能够炼铁炼铜的?

一直在做古代金属器科技史的科普和研学,这个问题本来也是一些场合我做线下科普的开场介绍部分,在这里赘述一番:

古人与金属矿石打交道的时间很久远,比通常想象的更久远,要以万计,早于大家认知的文明史;

同样的,古人对金属矿和金属器的认认知,也比通常想象的更缓慢,即便是认知速度相对飞快的古代中国。

可以先放下我们作为现代人,对金属有着或多或少的认知。

金属矿石,首先也是石。

因此这个问题最早可以上溯到旧石器时代,人类对不同石头的挑选和改造。

这里就出现了人类最早可以认知的第一类金属器:

天然形成的自然金属

一个显而易见的事实是,这些自然金属对于古人类而言,是一类特殊的石头。

这一金属类型非常有限,大致分两大类:

其中一类极为罕见,来自外太空,比如天然铁,尽管地球的铁元素非常丰富,但地表没有能形成自然铁的环境。

只有一种罕见来源——铁陨石。

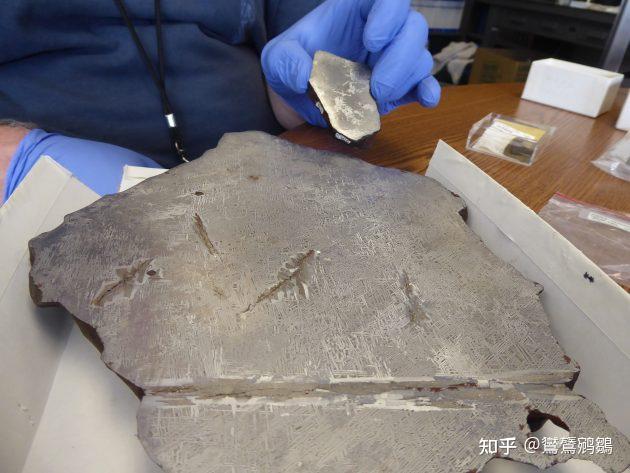

北美原住民(被称作印第安人)就使用陨铁制作铁器。下图是一片陨铁,上面有原始加工痕迹,被有些学者认为是附近 2000 年前墓葬内铁器的来源。

著名的此类物件,如出土自图坦卡蒙墓的铁匕首,就由铁陨石制成,并不代表当时古埃及拥有锻铁的技术,时间约 3300BCE

另一类是化学性质不活泼的贵金属,比如自然铂、金、银、铜。

比如天然富集的大块金,又被称作狗头金

纯度高的金属,硬度普遍不足,但性质稳定、总量稀少,因此主要有两大用途:

一是作为货币;二是作为装饰。

自然铜

铜在这里首次出场。

人类最开始对铜的使用,从现有的考古学证据来看,就是自然铜。

而限制早期人类使用自然铜的主要因素是地域分布和地表储量。

这一年限可以非常早,可能随着更多考古新发现继续往前推:

例如,在对北美古铜器的铅同位素比对(这是另一个很大的议题,这里不展开)以及 C14 测年显示,北美原住民(被称作印第安人)在 9500 年前就开始利用自然铜,但在 5000 年前中止了。

这一结论打破了此前一些学者认为的,进入金属器历史后不会再退回石器的思维。

其实,仅仅使用自然铜的情况下,如前文所言,自然铜只会被认为是诸多石材之中的一种。在金属硬度并不显著的情况下,自然铜被其他石材替代是可以理解的。

这是新大陆的情况,而在旧大陆,人们对自然铜的应用历史同样悠久,并进一步形成了对金属器的一系列热锻加工。

低温冶炼金属

天然形成金属的量是非常有限的,但有另一颗科技树,可以获得金属——高温。

并非高温的火堆就能还原金属。

高温氛围必须分氧化性氛围和还原性氛围,而冶炼金属必须是还原性氛围。

还原性氛围

这里就牵扯到另一个与冶炼共用部分科技树的领域——陶瓷。

熟悉我国古代陶器的读者们知道,陶器有不同的颜色:比如仰韶文化、马家窑文化时期等流行的红陶、还有龙山文化时期流行的灰陶。

类似的,大家会看到,明清时期很多城墙房屋使用青砖、而 20 世纪我国的建筑以红砖为主。

这里面其实就与氧化性氛围和还原性氛围有关。

地球的地表含有丰富的铁元素,但都是以二价铁(失去两个最外层电子)或三价铁(再失去一个次外层电子)的形式存在。

初中化学介绍:二价铁离子多为浅绿色,三价铁离子多为红褐色。这是在可溶性水溶液的情况下。

在土壤这种混合的条件下,二价铁呈现出青灰色,三价铁呈现红色,红土的颜色也由此而来。

以砖的制作方式为例,就能看出氧化性氛围和还原性氛围的差别。

现代砖基本都是氧化性氛围,高温烧砖带来的熊熊火焰,天然就是个氧化过程,后续冷却为自然冷却,也并未改变氧化性氛围,因此砖土中的铁是三价铁,呈红色;

如果需要制作青砖,需要在烧砖时加水,这样就有了:

(加热条件)

而一氧化碳和氢气都是还原性的,因此将砖土中的三价铁还原成二价铁,最终烧制成青砖。

只有在还原性氛围下,矿石才可能被还原成金属;

否则,在氧化性氛围下,不可能获得任何金属。除非你把地球烧穿了,可以从地核去拿铁。

因此,人类掌握冶炼的历史要远比掌握用火的历史短,当时的人们必须从偶然制造还原性氛围到稳定制造还原性氛围。

低温可冶炼金属

在认识到还原性氛围,且周边能捡拾到矿石的情况下,首先认识下什么是低温。

这种历史极其悠久的制陶方式称为——平地堆烧法,简单易行,是最早的制陶工艺之一。

温度一般能达到 600℃,有时能更高(约 900℃)。

我们来看一下这一温度下的低温可冶炼金属:

汞 Hg—— -39℃

锡 Sn—— 232℃

铅 Pb—— 327℃

锌 Zn—— 419.5℃

当然了,虽然存在钾 K——63℃,钠 Na——98℃这类低温金属,但都是化学性质极其活泼的碱金属,一方面无法通过碳等常规方式低温还原出来的,另一方面自然界也没有可供还原的直接产物。

人类认识这几种金属的时间也比较长。

当然了,这类纯金属很软,汞更是又毒又是液体,拿来打打杀杀太不像话。

偶然所得

铺垫了这么久,终于开始聊到冶炼了?

别急,让我们跟着人类认识金属的缓慢节奏来慢慢认识人类的冶炼史。

热处理的偶然所得

这是一块明显被高温洗礼过的混合物,其中能看到多孔的铜泛着黄色光泽,时间大约是 10800 年前,出土自安纳托利亚的 Gre Filla 遗址。

这能说明当时的人们开始冶炼和获取铜了吗?

不好说,但这一标本非常好地为我们展示了人类认识金属的过程。

安纳托利亚是自然铜和铜矿石都相对丰富的地区,因此,人们在制作石器,以及偶然遇火热加工后,会看到一类石头的异样。

如果这类现象有点意思可以用用,哪怕只是玩一玩,那就可以去拿石头的地方多拿几块。

如果这一现象可以复现,那这一族群就暂时拥有了某项技术。

由于该地也有自然铜和自然铜工具,

如果有人因为各种原因拿火去烤自然铜器,再拿石头敲一敲,可能就逐渐学会了铜的基本热处理——热锻。

但很可惜,倘若这一族群迁徙或者被并被灭,这一不成熟的技术就可能湮没。

可以称之为偶然所得。

合金的偶然所得

古代中国也参与到偶然所得这一环节之中,并且这一记录还不好打破。

我们还未谈论金属冶炼,更别提合金了,但就在约 6600 年前的关中临潼姜寨,考古出土了目前世界上已知最早的黄铜器!

黄铜是铜 - 锌合金,前文提到过锌。

黄铜的出现通常远晚于青铜,因为锌还有一个特性,低沸点——907℃,而铜的熔点是 1083℃。

因此,当铜 - 锌在激烈还原的过程中,可能铜尚未充分还原,锌就挥发了。

而黄铜器的首秀,锌含量高达 30+%!

现代学者使用铜矿和锌矿混合,做过模拟冶炼,推测与矿石的含锌量有关。

但黄铜的冶炼技术并未因此就流传开,虽然后续在山东又出现个别黄铜器,也均为偶然所得。

这里的偶然并不一定都是运气,而是说对规律的认知不到位,以至于技术难以传承或推广,仅有极小产量。

从偶然所得,到总结出一项规律、掌握一项技术,在当时,可能都是上百年的积累、遗忘、消灭、再发现,直到不同的人群开始了解到:有一类石头,在还原性氛围的高温环境下,可以得到另一种特殊的石头!

这是冶炼模糊的开端。

铜矿和铜矿石

铜是人类最早使用的金属当中,用途最广泛的。

尽管当时很可能不懂什么是金属,而是继续把铜当作一种特殊的石头,但早在八九千年前,不同地方的人群(包括古代中国),开始认识到冶炼。

那就必须去寻找能得到铜的那种石头,我们称为铜矿。

前文已知,自然铜是存在,但又是非常少的。

在此基础上,铜在化学性质上是非常亲硫 S 的,因此铜的大部分矿产以硫化矿的形式存在。

不用着急,那时候的人们根本用不了硫化的铜矿。

还剩一类重要的铜矿——铜的氧化矿,可以满足早期的冶炼。

早期的铜矿一定是地面浅表层的。

古人开矿是不会有文物保护意识的,最初的古矿冶很难保存下来,因为最初开挖的区段很容易被后续的区段给覆盖掉,丧失了早期的信息。

想要找到铜的氧化矿,且听名字:

赤铜矿

,黑铜矿

,蓝铜矿

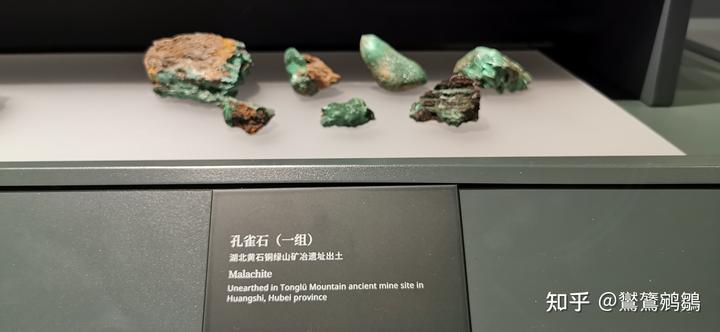

,孔雀石

等等

这为早期寻找到地表和浅层矿提供了不小的方便,一些矿石在作为矿石用途之前,就因为其色彩而成为了装饰物。

比如石家河文化时期尚未出土任何金属器,但出土了孔雀石饰物。

因此,当殷商人群南下,在盘龙城建立城池时,不难向当地土著打探到,你的孔雀石是从哪来的。

古汉字里,矿写作“卝”,为竖井状,

实际上,古代中国已发现的早期铜矿,已经是人们对铜矿有了很深的认识之后才能开采到的。

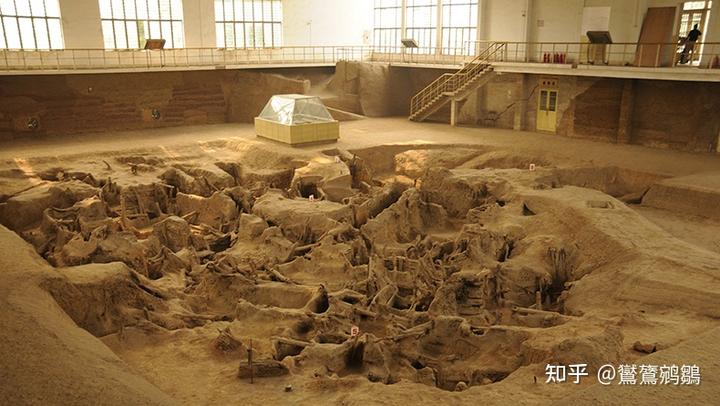

比如,古铜矿里最著名的铜绿山遗址。

这座遗址是一座铁 - 铜混合矿,并且是铁矿在上层形成了铁帽,下方才是铜矿。

如果没有对铜矿有足够的认识,不可能开采铜绿山,因此表层几乎全是当时无法开采的铁矿。

《管子》载:上有慈石者其下有铜金。符合这一解释。一些典籍也记载了各地矿产情况和矿产知识,是古代中国采矿朴素的知识积累。

铜绿山铜矿能保存下来的一个重要原因,更是开采者有意先开采下层,先下后上,随后用矿渣和废弃物填下层,这样才创造了非常优异的古矿冶保存环境,得以保存至今。

读过一些论文,不少人在探寻早期矿场时,会带入现代立场,从现代铜矿丰富的地方去想,忽视了早期只有开采地表浅层小型矿的能力,想象力极为丰富。

但当我们现在想要找到确凿的古矿冶证据时,确实有些犯难。

首先是上文提到的后采会破坏先采的痕迹,其次是缺少测年手段。

始于 1982 年的铜矿铜器铅同位素比例方法,能帮助我们分析这类问题,近年来,又涌现出了铜同位素比例和锡同位素比例测试,希望在将来能获得更多的数据,帮助我们了解更多古人采矿的认识。

后记:研学概况

这篇文字,其实基本上是我在线下做青铜(也包括陶瓷)研学时,开场所要介绍的:

我通常从科技史这一少见的视角切入,梳理人类文明进步的演进历程。

在讨论完上述内容后,再去探讨对铜器、铜合金、铁器乃至钢铁的不同认识与技术进步,并聚焦于它们在开采、冶炼、铸造、装饰等工艺上的提升。

尤其是,对于古代中国,虽然金属史成熟的晚,但成熟最快。

由于古代中国对高温科技树的独到之处,使得古代中国的金属科技史出现了两大特色:

一是特殊、大量的青铜重器;

二是独步古代世界史的快速金属技术迭代,和明代以前唯一能熔融铁的文明体系(含周边文明)。

对我而言,如果缺少这个源头性的铺垫,讲解一场青铜展和金属史——尤其是青铜通史展——那些精美的器物,便如同“天生石猴”一般,仿佛凭空从石头缝里蹦出。因此,这段介绍至关重要,它为我们理解青铜器的缘由提供了必要的背景和起点。

如果朋友们对这类科技史(青铜、陶瓷等)的研学活动感兴趣,欢迎私信交流。

这是我在上博青铜馆科技史研学的简介示例: