古代诗人喝的都是什么酒?

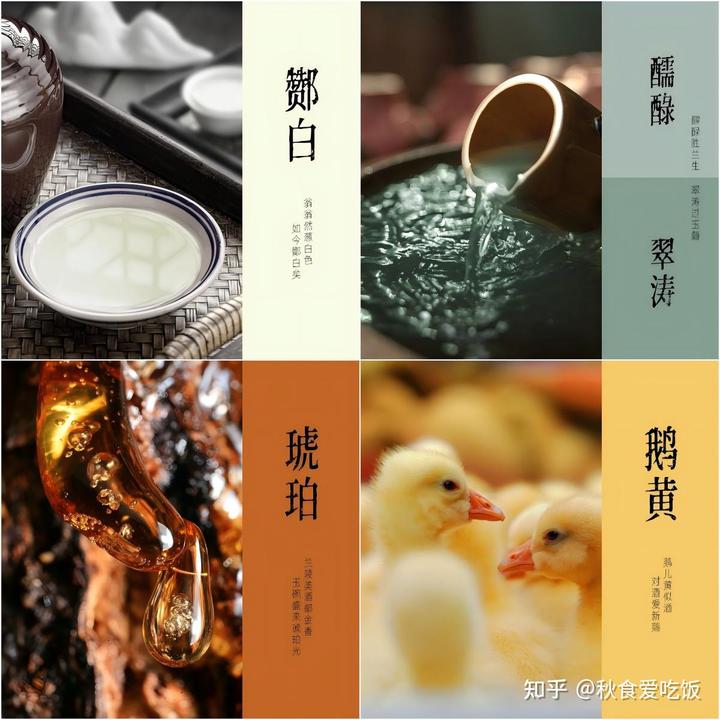

我总觉得古人喝的大概是“五彩斑斓”的酒。

因为他们给酒取的名字啊,“红白黄绿蓝紫碧”什么颜色都有,感觉那点儿意境都浓缩在名字上了。

其实,李志珍在《本草纲目》里对古酒有颜色分类的标准:

“酒,红曰醍(tǐ),绿曰醽(líng),白曰醝(cuō)。”

但显然这三个颜色并不能兜住古代文人骚客对“酒意”的追求。

白色系:秋露白和梨花白

这个色系是比较普遍的了,很多酒以“白”为名,大多是文人雅士推崇其酒品“天然洁净”,饮之可凸显自身的高洁雅致。

像是元明时期山东地区盛产的“秋露白”。

《食物本草》记载,其以秋露繁浓时收集的露水酿造,因而酒色纯白、味道香洌,元代许有壬以诗赞其“日华煎露成真液”,可见其品质“色纯味洌”。

当然,如果放现代来看,仅以“繁露水,作盘以收之”想要达到酿酒的用量,可能是真有些费劲了,个人觉得多少有些“营销噱头”在里面。

毕竟到了后世,它就和竹叶青一样,变成了乡野间喜闻乐见的冬酿酒,想必农民伯伯们不会那么大费周章吧。

《清嘉录卷十•十月•冬酿酒》云:“乡田人家以草药酿酒,谓之‘冬酿酒’。有秋露白、杜茅柴、靠壁清、竹叶清诸名。”

还有产地不同但归为一类的“梨花白”。

这名字很好理解,因其需要在春日梨花盛开时成酒,酒色又如梨花般洁白,故以此名象征“春日的纯洁无瑕”。

但出处却有多种不同版本,或许梨花盛开时成酒是一种酿酒时令,反正各地均有流传一些。

- 像是江南地区的“梨花春”,就是杭州地区的一种时令酒。

白居易在《杭州春望》的自注中也曾提到过“其( 杭州 )俗酿酒,趁梨花时熟,号为‘梨花春’。”《岁时广记》的《白氏六帖》中也有类似记录。

- 像是山西应县的“梨花白”,就是太后赐名的一种贡酒了。

传说辽代北国的萧太后在应州(地属山西)拜佛时,饮用了当地一种泉水酿造的美酒。因其酒成于梨花盛开之时,故此太后赐名“梨花白”。

绿色系:翠涛、醽醁和荔枝绿

这个色系在现在不常见,但在古代也颇为典型,绿酒品种还挺多的。无非就是酿造工艺缺陷或者所取水源和原料的处理问题,造成了“灯红酒绿”的神奇现象。

像是让唐太宗赞不绝口的“翠涛”。

相传是唐代名相魏徵所酿,唐太宗曾以《赐魏徵诗》盛赞其酿酒技艺之高超:

“醽醁胜兰生,翠涛过玉液。千日醉不醒,十年味不败。”

据传说采用了葡萄和绿竹汁液混合发酵,成酒如翠竹倒影般翠绿,口感清冽带竹香,故以“翠涛”取名,暗含 “饮之可涤烦襟” 的雅趣。

可惜这酒因魏徵去世而被封存了配方,现代人想喝也是能复刻的,就是不知滋味如何。

《唐国史补》称 “翠涛之酿,后世无传”。

而太宗诗中提及的“醽醁(líng lù)”,则是南北朝时期的一种绿酒。

根据文献记载,这种绿酒大多产于两湖地区,以当地的麻矮糯为原料,以湖水酿造而成。

北魏《水经注》记载:“酃县有酃湖,湖中有洲,洲上居民,彼人资以给酿酒甚美,谓之酃酒。”

南朝《荆州记》记载:“渌水出豫章康乐县,其间乌程乡有酒官,取水为酒,酒极甘美。与湘东酃湖酒,年常献之,世称酃渌酒”。

把上述两种酒的名字一改,就合称为“醽醁”了,也是古代绿色酒的典型代表,因为后世出个啥绿酒都要和它比较一下才行。

还有就是号称“五粮液”前身的“荔枝绿”。

它是四川宜宾地区的一种特色酒,因为当地盛产的绿荔枝,而该酒酿造工艺又继承了唐代的“重碧”,故此用“荔枝的绿色”来命名了酒。

宋代大书法家黄庭坚曾用一首名字巨长的诗,来盛赞过当地的这两个特产,叫做《廖致平送绿荔支为戎州第一 王公权荔支绿酒亦为戎州第一》,可谓“言简意赅”啊。

至于说它是“五粮液”的前身,该是因“荔枝绿”也是采用了多种粮食混合酿造的“杂粮酒”,且出产地域一致吧。

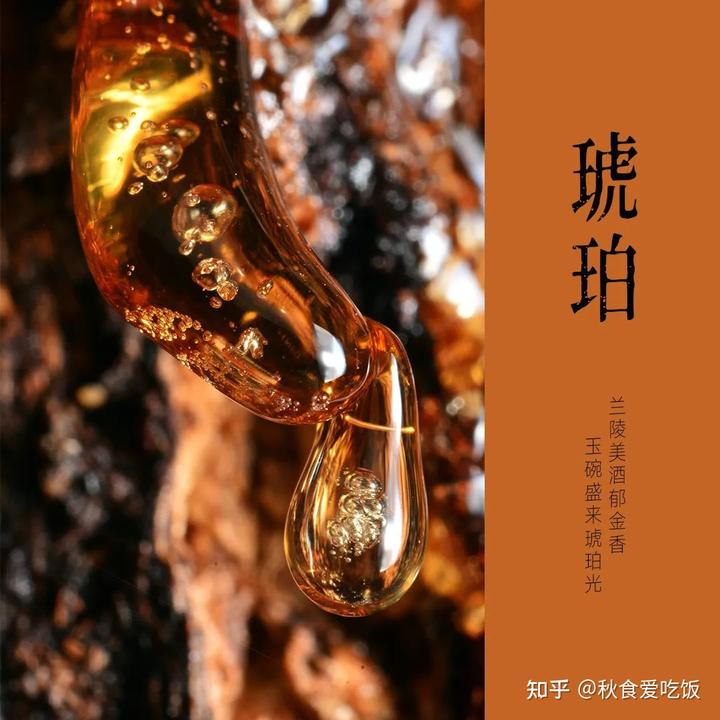

红色系:女儿红和琥珀红

这个色系除了果酒(石榴、葡萄)以外,多用来指代“口感浓烈”的红曲酿造的高度数酒,以“红色”来象征热烈的感情和饮酒强度。

较有名的绍兴地区“女儿红”和“状元红”。

两者都是被赋予了家族“传宗接代”意义的陈酿黄酒,埋葬时带着对儿女的满满祝福和希冀,开启时则是对儿女成就好事的喜悦和分享。

女儿红还是更有名一些,《越谚》有记载:“生女必酿黄酒,坛上彩绘,埋于地下,待嫁时开饮”。因其是陈酿,酒色橙红透亮且口感醇厚浓郁而闻名。

无论是女儿出嫁还是儿子高中,这一坛子酒至少也要等待十几二十年,可以预料其开坛时候的浓烈和热闹气息了。

还有唐宋诗人都曾推崇过的自贡“赤酒”。

前面提到的“琥珀红”,就是陆游摄知荣州时喝到的一种当地赤酒,在《荣州二绝》中写道:“鹅黄名酿何由得,且醉杯中琥珀红”。

《荣县志》记录载: “陆游曰:’唐人喜赤酒。’ 又曰:’荣州酒赤而劲。则荣州赤酒,亦即唐时琥珀酒矣。”

这种“深琥珀色”的酒,在当时属于“烈酒”,是蜀地酿酒的代表作。以当地高粱为原料,经过多次蒸馏提纯而得,非常容易刺激文人们酒后“诗兴大发,挥斥方遒”。

白居易《荔枝楼对酒》:“荔枝新熟鸡冠色,烧酒初开琥珀香。”

其他色系:鹅黄酒、紫霞觞、蓝尾酒

这些色系除了黄色略偏酒体本色以外,其他的带颜色的酒名,有些是靠文人丰富的想象力和饮酒意境延伸出来的。

像是同样产自四川的“鹅黄酒”。

最早可见于杜甫的《舟前小鹅儿》,虽然诗句中“鹅儿黄似酒,对酒爱新鹅”是作者对小鹅稚嫩黄色的喜爱,但也可见当时这种汉州酒非常流行。

颜色大概介于前面的“白”和“琥珀”之间,口感绵柔甜润,特别适合文人雅士“细酌鹅儿酒”以抒情;现在好像很多用小米酿造的酒,就是类似的柔合黄色。

宋祁《益州方物略记》记载:“汉州鹅黄酒,色如鹅雏,味极甘美”。

源于民间喝酒习俗中的“蓝尾酒”。

它并不是某一个酒种(不是鸡尾酒啊),而是得名古人宴会饮酒的习惯。

在唐代宴饮中,酒席间巡行至最后才喝尽的,就叫“婪尾酒”,大概是因为这两个字写出来不雅吧,后改为了同义异写的“蓝尾酒”。

所以,这种酒名会出现在很多描绘聚会或年节的诗文中,指代了最后一巡的末酒,至于到底喝的是什么酒,那倒是无所谓了。

白居易《岁日家宴戏示弟侄等 兼呈张侍御二十八丈》:“岁盏后推蓝尾酒, 春盘先劝胶牙饧。”

薛能《除夜作》: “蓝尾酒阑杯未覆,红炉灰暖火重生。”

只存在于文学作品里的“紫霞觞”。

我之前一直以为,这种酒要么是葡萄酒要么是桑葚酒,毕竟和紫色相关的果酒偏多。

结果一查资料,万万没想到,它是个酒器引申而来的“诗意化名”。

觞,是我国古代的一种双耳酒器,后世演变成酒器的统称。

前面有位知友提到,北魏《洛阳伽蓝记·法云寺》中记载的河东人刘白堕酿造的“鹤觞”美酒,其名字就是取意于此。

至于“紫霞”二字,既有道家的神仙体系加持,又有臆想的“霞光万丈”托底,就给这杯传说中的“美酒”营造了一种“神圣庄严”的氛围。

因此,唐宋元明几代的文人笔下,但凡出现“紫霞觞”(延伸的流霞、彩霞),基本都和强调道教文化背景或者封建帝王礼仪相关。

若非说有相近的酒类,那可能就是《本草纲目》里提到的“紫霞浆”了(桑葚酒的别称),

毕竟它酒液呈紫红色,香气馥郁,符合 “紫霞” 的视觉与味觉联想。

好,以上就是我分享的一些古代“彩色酒”了。

还有好多没有列举的,感兴趣的朋友可以搜索着看看,像是古书《齐民要术》、《清稗类钞》、《遵生八笺》里都有详细的记载。

其实,很多古人喝酒的意境,都在文人创作的文字中,通过后世解读从而跃然纸上。

倒不必强求“喝出古人的意境”,现代酒的种类是真不少了,只是咱不太会写诗而已,哈哈。

谢谢你看到这里,我是@秋食爱吃饭,一个爱吃喜欢下厨偶尔话痨的人。

感兴趣的关注一下,一键三连也不嫌多,咱们随缘再聊啦。