地质学家们是如何证明火成岩、沉积岩和变质岩三大岩之间是循环转化的?

高中阶段大家就学过三大岩循环,但应该不会涉及太多细节,尤其是证明过程。

因为地理学和地质学这两门学科分工明确,这事儿归地质学管。

那么如何知道三大岩是循环的呢?

这事说难也难,说容易也容易。

最好的方式,就是找一位亲历者。

这位亲历者,需要在地表见过沉积岩,在岩石圈深部,见过遭受巨大温度和压力的变质岩,见过高温熔融形成的岩浆岩。

因此,他本人既要能入地,经历高温高压,还得完好无损地回到地表,告诉我们他的所见所闻。

还有一点也非常重要——他要足够长寿,因为一次岩石圈循环起码得几千万年。

这不免令人犯难,如此严苛的要求,即使但丁《神曲》的主角也无能为力。

我们要到哪里才能找到这样的亲历者?

——也许只需要几粒沙子就可以。

地质学家们在海滩上挑了几粒沙子,

告诉我们什么是真正的“一沙一世界”,

——重现岩浆岩、沉积岩、变质岩的循环转化,

展示岩石是如何从地表,游历到接近100 公里深的地下,再改头换面重返地表的完整过程。

这个过程至少包括以下转换过程:

沉积岩&岩浆岩→变质岩→岩浆岩→沉积物,实际过程更为复杂,后文详谈。

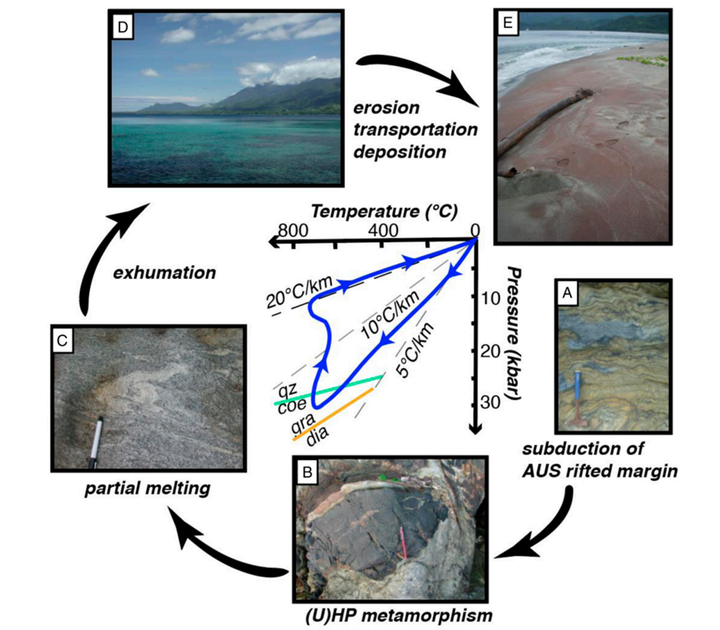

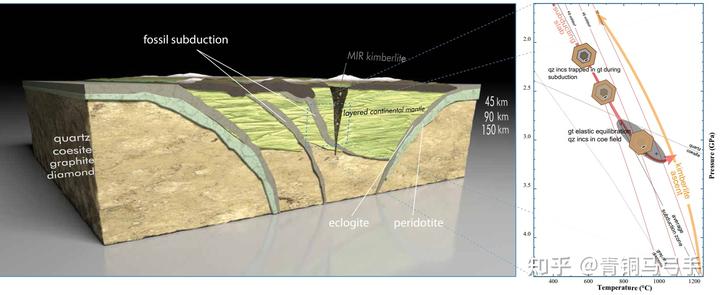

用图简单表示的话,大概是这样的:

当然了,大佬们不只是玩玩,

构思—采样—实验—处理—分析—写作—发表,还有钞能力等,一样不能少,

非常耗时、耗力、耗心、耗钱,(大佬都那么努力,我却在摸鱼玩知乎,唉~~卷吧卷吧)

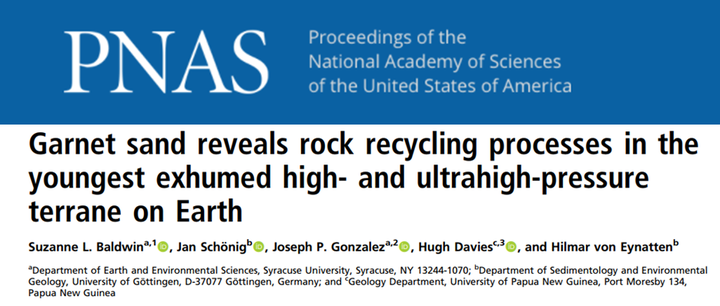

成果已经在 2021 年的 PNAS 杂志发表(仅次于 Nature,Science 的存在),

地质学版的“神曲”故事。

这就给了咱们一个共同学习的机会,(去年看的文章,正好用得上)

其实,原理大家都懂。通常,越是常识性的知识越难证明。

真要找一个实例,能几乎包含三大岩循环的完整地质过程,并非易事。

所以,不是随便找个海滩抓把沙子就可以,

那样只能反映某一种岩石(岩浆岩或沉积岩或变质岩)是如何转化成沉积物,这只是个单一过程,

无法重现三大岩完整的循环转化。

这把沙子所在的海滩,位于一个并不甚出名,名字非常拗口的国家——巴布亚新几内亚。

这个位于赤道附近的西南太平洋岛国,了解的人应该不会太多。

但是做超高压变质相关研究的人,必是久仰其大名。

因为这个国家出露有世界上最年轻的榴辉岩,仅仅距今约两百多万年前。

其地表广泛出露有榴辉岩、石榴角闪岩、石榴片麻岩等岩石,

经历风化剥蚀,岩石中的矿物被带到附近海滩,形成由各种矿物“沙子”组成的沙滩。

我们要找的“亲历者”,并非泛泛之辈。

它们隐藏在这些沙子里,一种特殊的矿物,六边形战士——石榴子石。

六边形战士石榴子石,并非仅仅因外形而得名,它是真的很“刚”。

其适应能力极强,能扛得住高温、高压。

在经历比较严苛的温压环境,仍能从容不迫,在岩石从地表到上地幔的循环过程中生存下来。

因此它们非常适合做记录者,石榴子石能携带和记录它所经历的环境信息,地质学家们只要研究它便知到整个过程。

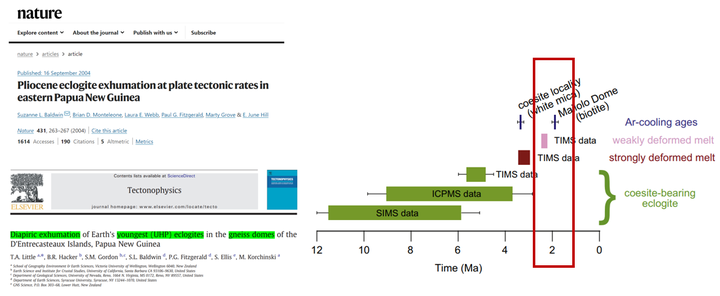

这些过程记录在矿物体内的一些小气泡中,我们称之为包裹体。

这些包裹体意义重大,就像一颗颗时间胶囊,

可以记录矿物结晶时,形成环境中的气体、其他伴生的矿物等重要信息。

可以类比包括有侏罗纪空气的琥珀。

作为一个优秀的记录者,从地下百公里“炼狱”回来的石榴子石,

早已满是风霜之色,每一块疮痍(包裹体),就像一个通关文牒,都有一段不凡的故事。

这些故事只有地质学家能够解读。

这些包裹体里面,到底包裹了什么?

科学家们通过电子探针和拉曼光谱等仪器,对这些包裹体进行年龄测试和成分分析,看看这些时间胶囊里封存了什么信息。

如在巴布亚新几内亚海滩的石榴子石中,发现了一种叫柯石英的矿物包裹体。

这种矿物是岩石超高压成因的产物,一般形成于深俯冲和陨石撞击环境。

超高压,有多高压呢?

该地区发现的柯石英矿物记录了其这样的形成环境:

温度:763±72°C;

压力:3.3±0.77GPa。

温度不用多说,3.3Gpa 的压力是什么概念?

等于 33000 倍的大气压力,

相当于把一块地表的石头,埋进地下 120km 深的地方,其所承受的压力。

用基本的阿基米德浮力公式就能求得。

这些石榴子石只不过是小小的矿物砂砾,其来自岩石的风化。

在巴布亚新几内亚海滩,石榴子石的寄主岩石可能是:

榴辉岩(经历超高压变质作用的基性岩,如玄武岩、辉长岩等);

含石榴石花岗片麻岩(经历高温、或是超高压变质作用的酸性岩,如花岗岩等);

含石榴子石泥质片麻岩(经历高温、或是超高压变质作用的泥质沉积岩)

……

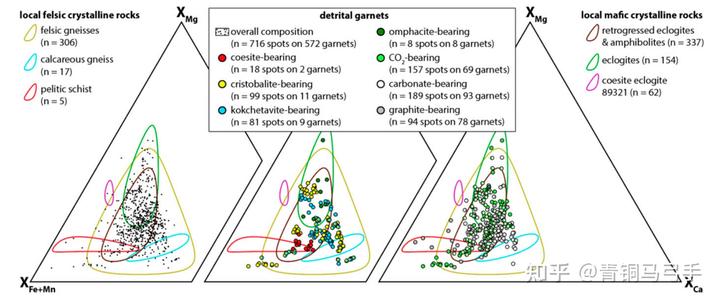

如何得知该石榴子石的母体岩石?

这还需要对其进行成分分析。

因为形成石榴子石的元素来自其母岩,不同母岩形成的石榴子石在其元素组成上有差别。

科学家进一步用电子探针等仪器,对石榴子石进行成分分析,

综合分析的结果表明,这些石榴子石,来源于地表的沉积岩。

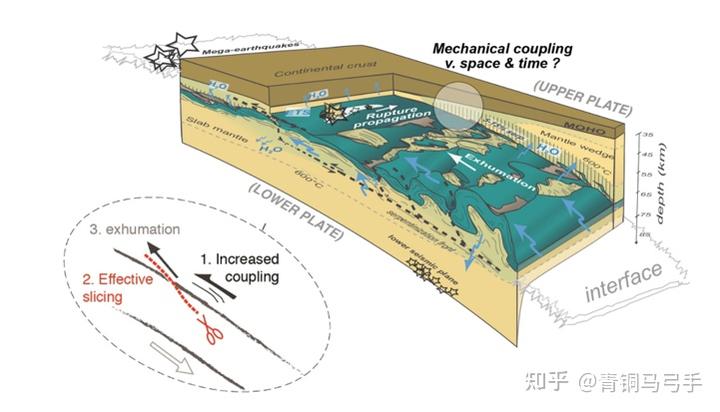

也就是说,原本形成于地表的碎屑沉积岩,进入俯冲带,俯冲至 100km 之下,经历超高压变质作用。

也许你不禁要问,竟然已经俯冲至 100km 以下,我们为何能在地表找到它?

这些石榴子石的经历,与唐僧取经不同,师徒四人一路的艰辛主要在去程,取经规程几乎没多少故事。石榴子石的归途要坎坷的多,当然这些也都记录在其“通关文牒”——包裹体之中。

地质学中将此归程成为“折返”(Exhumation)。

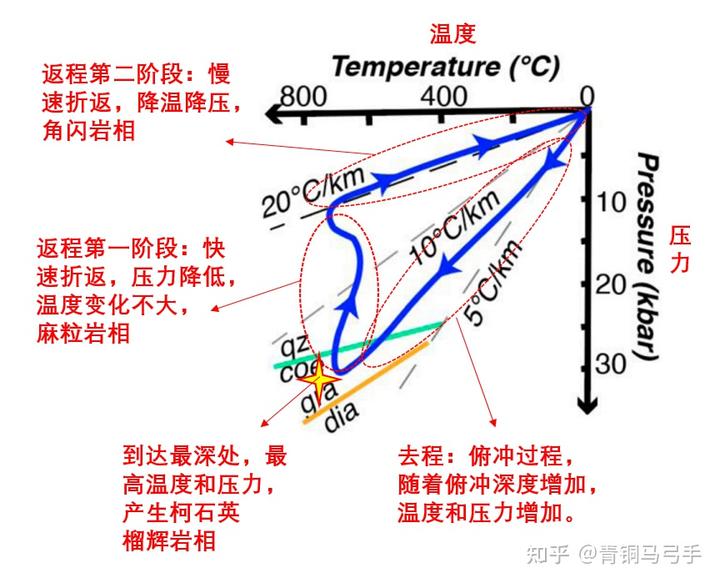

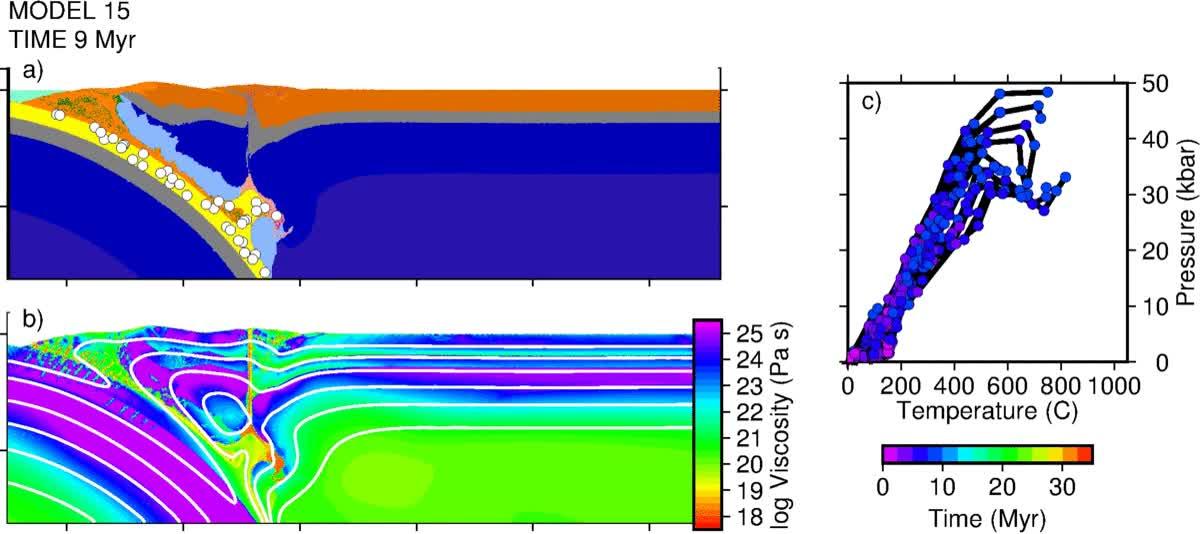

在不同的温度和压力环境下,会形成不同的矿物组合,说白了就是,总有几种特定矿物习惯在某个特定温度和压力条件下结伴出现,当我们发现他们共生时,就知道当时环境中的温度和压力条件。

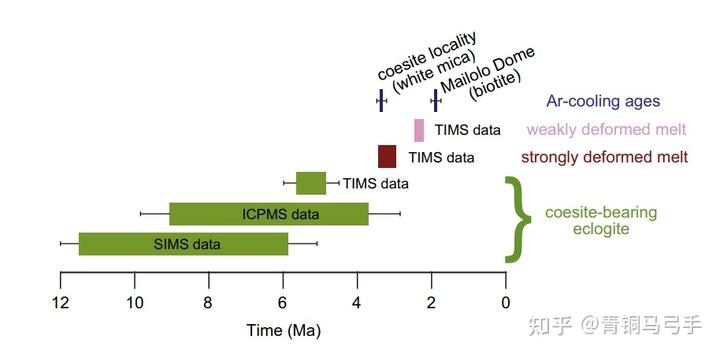

因此,地质学家们根据包裹体中记录的矿物组合,估算了温度压力条件,并测定了年龄,就能再现了它的折返路径,这个路径被称为 P-T-t 轨迹,即压力 - 温度在时间内的变化,而不同的温度 - 压力条件就代表了不同深度。

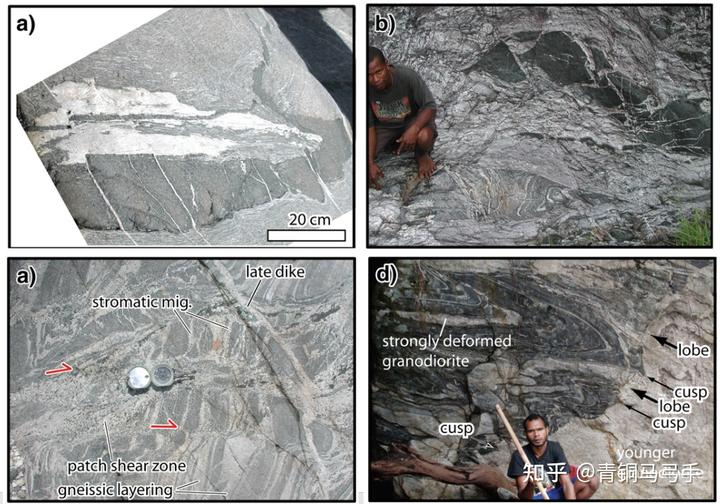

由此发现,它还经历了麻粒岩相和角闪岩相等不同的变质阶段。

这里的麻粒岩相和角闪岩相是指岩石的变质程度,代表了特定的形成温度和压力。

再结合去程的路径,这样,地质学家们就得到了本文第一幅图中路径图。

如图,这个石榴子石的经历,被解读的明明白白。

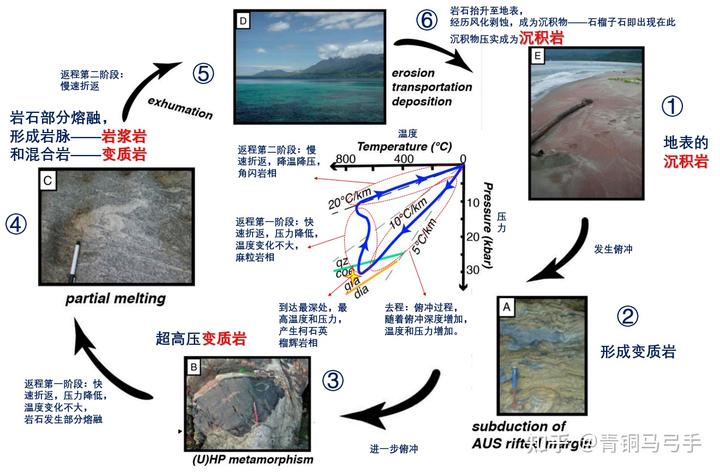

石榴子石是矿物,矿物组成了岩石,因此其母岩就经历了如下的过程:

简述如下:

地表的沉积岩,经俯冲带俯冲,随着温度和压力的升高,逐渐形成变质岩,俯冲到最深的地方,形成超高压变质岩,此后,发生折返。

刚开始折返时,等温降压,岩石发生部分熔融,形成混合岩,熔体聚集成岩脉,也就是岩浆岩。

当变质岩和岩浆岩剥露到地表之后,经历外动力地质作用,逐渐风化,成为沉积物,本文的石榴子石就是来自此阶段的沉积物。

之后,沉积物压实成岩,会成为沉积岩,有可能再重复上述循环。

以上可就是几粒沙子解释的三大岩循环过程。

此处的岩石循环过程大约 10Ma,也就是一千万年。

说点题外话:

也许,你会感兴趣,岩石俯冲至 100km 之下,为何能够折返至地表。

这涉及超高压岩石折返机制,也正是本人的研究方向。

其机制有很多,在此不一一列举,这里仅以巴布亚新几内亚为例,简述其过程。

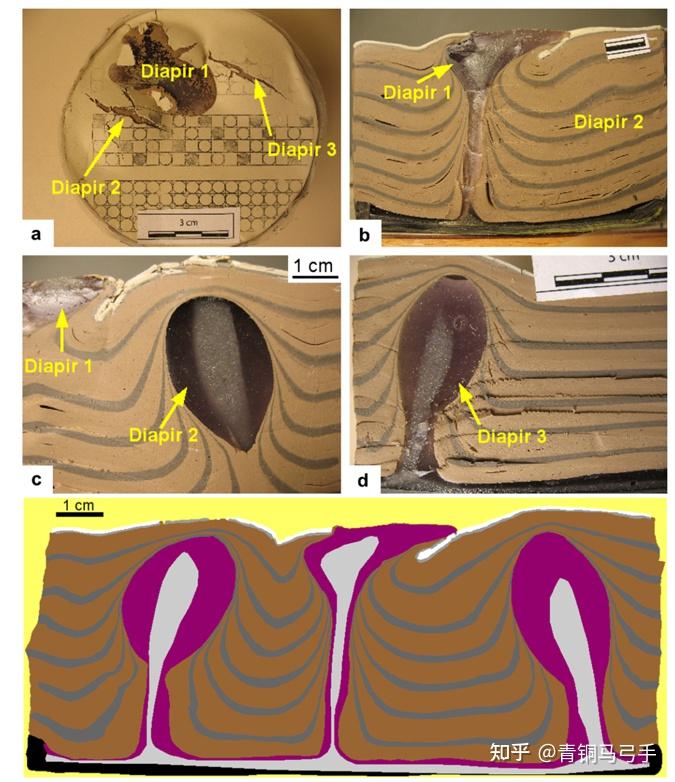

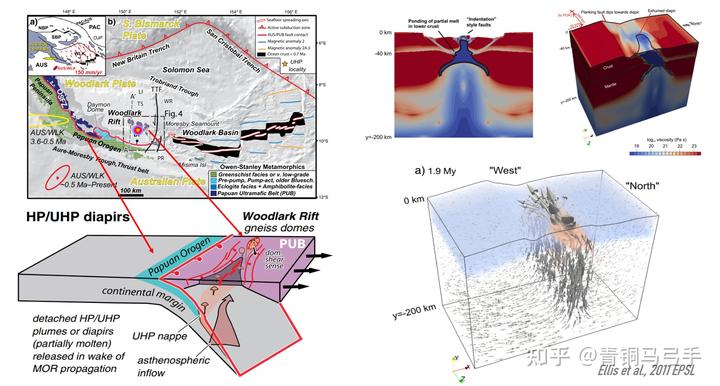

这里的折返机制比较特殊,被称为“底辟折返”,类似于下图:

地表的沉积物含有大量的水,加之其主要矿物为石英、长石、云母等,

在俯冲过程中,经历高温容易发生部分熔融,形成薄弱带,就容易从俯冲板块上拆离下来。

这些以长石和石英矿物为主,发生部分熔融的岩石,由于密度较低,容易在浮力的作用下上升,堆积到岩石圈底部。

巴布亚新几内亚这里的地质演化过程,逐渐形成了一个裂谷(Woodlark Rift),也就是岩石圈裂开了……(如下图左下角淡紫色区域),

这些物质便在浮力作用下底辟折返,逐渐剥露至地表。

类似于下面这个小视频的过程(视频来自:Maierová et al., 2021 Commun. Earth Environ.):

数字模拟底辟折返 Maierová,2021 https://www.zhihu.com/video/1504199162761916416

数字模拟底辟折返 Maierová,2021 https://www.zhihu.com/video/1504199162761916416

按照套路,文至尾声,总得升华一下。

此前,我总以为“一沙一世界”应该来自佛教,

但其实是英国诗人贝莱克(William Blake)的诗,徐志摩的翻译

To see the world in a grain of sand, | 一沙一世界,

and a heaven in a wild flower, | 一花一天堂。

hold infinity in the palm of your hand, | 无限掌中置,

and eternity in an hour, | 刹那成永恒。

《华严经》也有句类似的话:

一花一世界,一叶一如来

我初见此诗,是在我们一本显微构造学教材的扉页:

显微构造学的扉页,显然意味深长。

这种话一看就觉得很有哲理,为啥有哲理我说不清,

我能想到的,只是一些例子:

我们能从微米、甚至纳米级的变形,重现数百公里的造山运动;

能从几毫克的岩石粉末,再现地幔和地壳熔融历史;

切开一条树轮,一颗石笋,一块黄土,一截冰心,讲述几千年来的气候变化;

一勺深海软泥,记录了撒哈拉沙漠的干湿过往;

一颗毫米级的锆石颗粒,记录 40 亿年前地球的修罗炼狱;

一颗小小陨石残骸,讲述太阳系形成的往事;

一个锰结核,记录了远在几百光年外的超新星爆炸的灿烂时刻

……

还有像本文介绍的,几粒沙子,就能讲述沉积岩如何往返于 100km 深的岩石圈内,

经历沉积岩→变质岩→岩浆岩→沉积物的历程。

世界太大,大到光能穿行 138 亿年而不知其尽头,

大到,算上全宇宙的一切物质,也只不过 10^80 粒微尘,

好在,每一微粒可能都是一个小宇宙,所谓“芥子纳须弥”。

我们可以通过这些小宇宙,去感知、去认识大宇宙

爱因斯坦说过:“宇宙最不可理解之处,就是它可被理解”。

这正是科学的魅力。

宇宙—天地八方为宇(空间之无限),古往今来为宙(时间之无限)

我们恰恰是在有限中认识这些无限。

正如杨振宁先生在一次讲述物理之美的报告中,以陆机《文赋》中的一句话开头:

观古今于须臾,抚四海于一瞬

此中真意,我还需体会。

东施效颦,借此结尾。

一叶障目,还是一叶知秋,取决于你看它的视角,这也许就是科普的意义。

主要参考文献

Agard P, Plunder A, Angiboust S, et al. The subduction plate interface: Rock record and mechanical coupling (from long to short timescales)[J]. Lithos, 2018, 320: 537-566.

Alvaro M, Mazzucchelli M L, Angel R J, et al. Fossil subduction recorded by quartz from the coesite stability field[J]. Geology, 2020, 48(1): 24-28.

Baldwin S L, Schönig J, Gonzalez J P, et al. Garnet sand reveals rock recycling processes in the youngest exhumed high-and ultrahigh-pressure terrane on Earth[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021, 118(3).

Baldwin S L, Monteleone B D, Webb L E, et al. Pliocene eclogite exhumation at plate tectonic rates in eastern Papua New Guinea[J]. Nature, 2004, 431(7006): 263-267.

Baldwin S L, Fitzgerald P G, Webb L E. Tectonics of the New Guinea region[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2012, 40: 495-520.

Dietl C, Koyi H. Sheets within diapirs–results of a centrifuge experiment[J]. Journal of Structural Geology, 2011, 33(1): 32-37.

Gordon S M, Little T A, Hacker B R, et al. Multi-stage exhumation of young UHP–HP rocks: Timescales of melt crystallization in the D’Entrecasteaux Islands, southeastern Papua New Guinea[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2012, 351: 237-246.

Little T A, Hacker B R, Gordon S M, et al. Diapiric exhumation of Earth's youngest (UHP) eclogites in the gneiss domes of the D'Entrecasteaux Islands, Papua New Guinea[J]. Tectonophysics, 2011, 510(1-2): 39-68.

Maierová P, Schulmann K, Štípská P, et al. Trans-lithospheric diapirism explains the presence of ultra-high pressure rocks in the European Variscides[J]. Communications Earth & Environment, 2021, 2(1): 1-9.