埃及人在修金字塔的时候,中国和其他世界上各个文明都在做什么?

本篇回答可能是简中唯一详细讲解南美洲安第斯早期文明的资料,涉及小北(卡拉尔)、塞钦、查文等考古文化,美洲最早的国家很可能正是诞生在埃及建立金字塔以及夏商更迭的这一时期。

本篇回答总计约 1.4 万字,可以先点赞、收藏再规划阅读时间~

〇、金字塔时代的世界文明

按照题目所描述的“埃及人在修金字塔”,古埃及文明建立的第一座金字塔是在第三王朝的左赛尔金字塔,大约在公元前 27 世纪;而古埃及所建立的最后一座金字塔则是第十八王朝的阿赫摩斯金字塔,大约在公元前 16 世纪,也即是说“在修金字塔”的时代是 -27C 至 -16C 之间的时间段,这个时间段也恰恰是世界上寥寥无几的几大已经存在的文明的重要进阶发展期:

| 在两河流域,当地最早的统一广土国家如阿卡德、巴比伦先后建立并统一该地区。

| 在南亚,这一时段也恰恰是印度河谷文明最辉煌的成熟阶段(-26C ~ -19C),涌现了摩亨佐达罗、哈拉帕等一批重要城邦。但在此之后印度河谷文明走向衰落,雅利安人进入南亚,并从 -15C 开始发展至吠陀文明时期。

| 在中国,建立起了早期国家的长江流域文化如良渚文化、屈家岭 - 石家河文化发展至晚期并最终衰落;北方则在 -23C 之后兴起了位于山西省的陶寺和位于陕西省的石峁等新兴早期国家,最终在 -19C 左右,中华文明从“满天星斗”阶段走向“月明星稀”阶段,二里头文化建立起了强势的广土国家,使中国上古历史离开古国时代进入王朝时代。

以上这些公元前第二千纪地球上(除美洲外)仅有的几大文明被梁启超等人称赞为所谓“四大文明古国”,这一点已经广为人知。但对于这一时代的美洲文明则几乎无人了解:

此时的中美洲在公元前三四千年终于完成了对玉米的驯化之后,定居农业生活开始逐渐扩散,并于公元前 2000 年前后在墨西哥湾沿岸平原(韦拉克鲁斯州与塔巴斯科州)取得较大发展,与渔猎资源的结合使得当地人开始快速增长人口并聚集在特定的定居点,从而在 -16C 到 -14C 间进入快速城市化的进程,最终发展出了以圣洛伦索 - 特诺奇蒂特兰(San Lorenzo Tenochtitlan)为都城的城邦王国,奥尔梅克文明从此发韧,后续的玛雅文明、萨波特克文明、墨西哥高原文明(包括特奥蒂瓦坎、托尔特克与阿兹特克)在很大程度上受到奥尔梅克文明的影响,因此奥尔梅克被视为中美洲文明之母。

奥尔梅克的代表性城邦圣洛伦索、拉文塔(La Venta)以及三桃(Tres Zapotes)活跃的时代也被考古学家们总结为中美洲的形成时代(Formative Period,约公元前 16 世纪至公元 3 世纪),意指后来中美洲文明的大量元素与特征(如三姊妹田农业技术、玉米处理烹饪技术、对黑曜石和玉石的使用、美术风格、20 进制的数学与神圣历法、文字、橡胶球赛、血祭仪式等等)都起源于这一时代,足见这一时代的重要性。

无独有偶,秘鲁考古学界亦对安第斯中部文明的相近时代定义为形成时代,即约公元前 18 世纪至公元前 2 世纪。在 1990 年代以前,学界通常将兴盛于公元前 9 世纪的查文文化(Cultura Chavín)视为安第斯文明之母,这意味着早在印加帝国的两千多年以前的形成时代,安第斯文明便已经开始其文明进程。

也因查文文化在其兴盛期(前 9 到前 3 世纪)对秘鲁中部的一大片地区形成了艺术和宗教上的重大影响,考古学家们又提了第一展开期(Early Horizon)的新概念,所谓展开期(horizon,或西语 horizonte)指的是存在一个重要中心在对外施展强势的政治或文化影响力的时期,我结合其字面意义(“地平线”)与考古学中的实际含义将其译为“展开期”,在安第斯文明历史上存在三个展开期,即上述的①查文时代、②瓦里帝国(公元 6 到 10 世纪)所定义的第二展开期、③印加帝国(公元 15 到 16 世纪)所定义的第三展开期。(实际上在英语 / 西语当中将这三个展开期称为早展开期、中展开期和晚展开期,但不好理解,所以在中文当中我译为第一、第二和第三展开期。)在秘鲁安第斯文明的形成时代细分出第一展开期之后,在查文文化兴盛之前的 -18C 至 -9C 也得到了新的分期名称初始期(Initial Period)。形成时代包含初始期和第一展开期两个时期。

在第二展开期,上秘鲁(玻利维亚)的蒂瓦纳库也同样发展出了强盛的国家并和瓦里帝国并存数个世纪。

在这三个展开期之间存在两个中间期(intermediate),英语 / 西语也按“早”和“晚”作为前缀来加以区分,我则依然使用第一、第二的表述,即第一中间期(公元前 2 世纪至 6 世纪)和第二中间期(11 世纪至 15 世纪)。在中间期,安第斯山脉中部(即厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚一带)存在多个地区性的兴盛文化,如第一中间期就有秘鲁北部海岸的莫切文化和南部海岸的纳斯卡文化(著名的地画“纳斯卡线条”便是出于纳斯卡文化),第二中间期则有兰巴耶克、奇穆王国、昌卡文化、艾玛拉诸王国等等。因这样的原因,中间期有时也在中文里译为“区域发展期”。

然而,随着 1990 年代以后秘鲁考古学界对多个考古遗址展开了更深入的挖掘研究,对安第斯文明起源的探讨也出现了一些影响重大的新观点,这与本题所说的“埃及人在修金字塔”有着很大的直接关系,接下来我会做出详细的讲解和探讨。

一、秘鲁中部海岸的渔业文化兴起与所谓的“卡拉尔文明”

可能有的读者在看到本回答以前就有听闻秘鲁小北地区苏佩河谷的“卡拉尔文明”。在卡拉尔(Caral)遗址所发掘出的规模宏大的公共建筑光是看照片就能令人印象深刻。

然而围绕着卡拉尔遗址的有关信息暗藏着极大的迷惑性与争议性:这个始于公元前 3000 年左右并延续至前 2100 年左右的遗址被其主要研究人员 Ruth Shady 称为建立了统一国家的“卡拉尔文明”,她与她的同事从 1990 年代开始大量制作出版物以宣传这一概念,形成了很大的影响力,相关的维基百科词条亦直接采用了她的说法(并且未在词条中设置“争议”一栏)。

但实际上对于这一概念,秘鲁考古学界本身就莫衷一是——主流观点(如参与了秘鲁考古的日本学者岛田泉在《秘境:秘鲁安第斯文明探源》一书中所做的面向中国读者的综述)通常以一种含糊的、难以清晰理解的话语体系来表述此事,声称他们并不采用柴尔德或其他学者对文明或文化的定义;甚至有的学者声称卡拉尔促使我们更新对文明的定义与看法,有意舍弃其他文明的考古学所形成的经验和结论。后面我会再来探讨这套“秘鲁话语体系”的相关问题。

与此同时,也有不少学者对卡拉尔文明论提出了直接的批评,如我将要重点引用的 Koshman V. A. (2019)针对卡拉尔最令 Shady 一派学者骄傲的建筑规模和遗址规模提出:“在地层定年后,这些纪念性建筑似乎是在数百年的几个阶段建造的,其中许多建筑没有同时使用。”对于卡拉尔遗址的居住人口和社会结构,Koshman 则提出:“更重要的是,没有高声望的物品,表明它们被有限的圈子使用。此外,要计算这片谷地本可以养活多少人的话,无法给出几百人以上的数字。 ”(卡拉尔文明论一派学者将卡拉尔的人口估计为 1000 至 3000 的级别甚至更多。)若是再结合没有陶器这一最为致命的特点以及农业生计的占比可能不高等其他问题,基本上可以说明卡拉尔很大概率并没有建立起一个存在阶级分化的国家,可能只是一些渔民和农民家族或氏族在建造和利用这些仪式建筑。按照当下国际考古学界相对得到较多认同的定义文明的标准(比如中国考古学博物馆所指出的城市、阶级社会和国家)而言,这也就意味着卡拉尔并不能够被称为“文明”。

卡拉尔所在的小北地区(Norte Chico)或者说苏佩河谷(Supe Valley)在秘鲁的上古时代当然有其显著特色和考古学意义上的重要性,其中最重要的便是揭示了早期秘鲁文明重视渔业和农渔交换、重视宗教仪式、擅于建造大型建筑等特点;而且秘鲁寒流形成的丰富的渔业资源也的确能够养活秘鲁那干旱的海岸地区的较多人口,这能够解释为什么秘鲁海岸能够形成发展出文明与国家的因子。

但要以“文明”的角度来看待的话,小北地区所出土的文物不足以证明建立起了拥有丰富定居人口的城市以及已经形成阶级且统治精英有意巩固权威的国家。即使我们仍以所谓“美洲最早的城市”来看待卡拉尔,其适合类比的对象也只应是一万年前位于黎凡特地区的耶利哥(杰里科)和同样活跃在五千年前位于东欧的库库特尼这些“前文明城市”或“非国家城市”的案例,而非已经明确建立起了国家的两河、埃及和中国。(如下图所示,Ruth Shady 在其宣传当中将中国文明的起点放在 3900 年前,应当是意指二里头,这便无视了中国文明在古国时代的考古文化,从而能够使她所宣扬的“卡拉尔文明”一跃成为世界第三古老的文明。赢学气息可以说扑面而来。)

为什么要用“卡拉尔文明”来赢?我们该如何看待这种赢学概念?

若是我们仔细阅读 Ruth Shady 的许多表述,了解 20 世纪秘鲁考古学的相关流变,便能够理解为什么 Shady 急切地给卡拉尔戴上“文明”的帽子并大肆宣传。

在 20 世纪上叶,人们对秘鲁有史记载的古代的了解非常欠缺,所能充分了解的也仅有印加帝国时代及其往前的数百年时间,因此一度出现秘鲁文明是次生于中美洲的文明的思潮,直到“秘鲁考古学之父”胡里奥·特略(Julio Tello)发现了活跃于公元前 900 年前后的查文·德·万塔尔(Chavín de Huantar)遗址,证明了秘鲁文明是不受其他文明影响独立发展出来的原生文明,这令秘鲁民族主义者极为兴奋。然而在 Tello 逝世后的 20 世纪下叶,又有学者 Federico Kauffmann Doig 提出秘鲁文明外来说:一方面此时对中美洲奥尔梅克文明的考古有了不少成果,人们发现 -1500 年前后的奥尔梅克文明要比查文早发展数百年的时间,另一方面 Kauffmann 发现查文的文物艺术与中美洲有一定相似性(以及存在美洲虎等形象),以及文明外来说可以解释为什么查文一经兴起便呈现出高度复杂的阶级社会的面貌。Kauffmann 的观点引来了大量的批评,秘鲁考古学界积极地捍卫秘鲁文明原生以及查文是安第斯文明之母的观点,Kauffmann 本人也在晚年放弃了秘鲁文明外来论的主张。

到了 1990 年代,Ruth Shady 对小北文化的遗址做了更深入的挖掘研究并重新做了测年,发现其大型公共建筑兴建于公元前 3000 年前后,此外对一系列秘鲁海岸遗址的进一步研究也使得考古学界对秘鲁海岸早期文化的理解有了很大程度的深入,提出了出于内因的社会复杂化、平行发展、区域交流体系等诸多的新观点、新概念,形成了一套我称之为“秘鲁话语体系”的专门服务于秘鲁考古学的术语系统。对于秘鲁民族主义者而言,将卡拉尔称为文明能够一举将秘鲁文明的起源从公元前 900 年向前推到公元前 3000 年,跃居为世界第三古老的原生文明(如前所述),这显然是令人极为兴奋的成果,可谓是大赢特赢。对于秘鲁考古学界的其他学者而言,我个人揣测的是“卡拉尔文明”能够彻底解决安第斯文明起源的疑问,并且因年代极为古早而可以永久性地避免再有新的文明外来论,他们自己本身并不是做小北地区的挖掘研究的,也乐于在免受舆论干扰的情况下安心先把自己的研究对象挖掘好、分析好,“卡拉尔文明”的概念能够为他们起到遮风挡雨的作用。

我们作为并不处于秘鲁考古学界的外人,其实能够更加冷静地看待这一问题,很显然,Shady 就是出于自己的个人情感和秘鲁民族赢学的目的,仅仅在发现卡拉尔大型建筑、渔业资源并解读出所谓的“复杂社会”之后就武断地宣称卡拉尔是安第斯文明的起源和母体(matrix),而并不探讨人口、社会结构、阶级分化、统治权威、陶器、艺术、暴力与战争等等与文明的定义直接相关的话题,因为这些话题对于“卡拉尔文明”而言是相当不利的:这里没有陶器,没有暴力与战争的痕迹,没有能够展现精英阶级的权威与声望的文物和艺术品,实际上根本就不能和乌鲁克、良渚、古埃及相提并论,而是处于这些真正的文明以前的社会发展阶段。

以中国语境来类比的话,也就是相当于仰韶时代(公元前 5000 年至前 3000 年间),“卡拉尔文明”的概念相当于我们把半坡文化宣扬成所谓的“半坡文明”,这样便能够使我们的文明史再往前推一千年,中华“上下五千年”变成“上下六千年”,从而超越两河与埃及,直接成为世界第一古老的文明,那就真是大赢特赢了。如此类比下来,我想读者们应该就能明白“卡拉尔文明”的问题在哪了。

二、大型建筑、圣火祭坛、棉花、陶器:发展出真正的安第斯文明的四大法宝

在直接且严厉地批判了“卡拉尔文明”的概念之后,我之后还是会将小北地区的考古文化称为小北文化,我们也能够更加客观理性地看待秘鲁的早期文化,不必将卡拉尔视为最特殊的那一个。实际上,2009 年考古学家们对塞钦下城(Sechín Bajo)的挖掘研究发现了早至公元前 3700 年的建筑遗迹,这可能是比卡拉尔还要早得多得多的“美洲最早的城市”。

而公元前 3000 年也的确是一个重要节点。秘鲁考古学界将前 3000 年至前 1800 年间的时间段划分为所谓的前陶时代晚期。所谓前陶时代(Preceramic Period)指的是秘鲁大地上尚未出现陶器的时代,可以从公元前 1800 年往前追溯大几千年的时间,直至在维鲁河谷(Viru Valley)发现可测年至前 1800 年的陶器底层,从此秘鲁文明进入有陶器的时代。前 3000 年至前 1800 年便是这个所谓前陶时代的晚期,而之所以将前 3000 年作为划分节点,除了小北文化发展出了如卡拉尔那样的大型公共建筑以外,一种将要主导秘鲁早期文化近三千年之久的文化习俗传统也在这个时候形成。

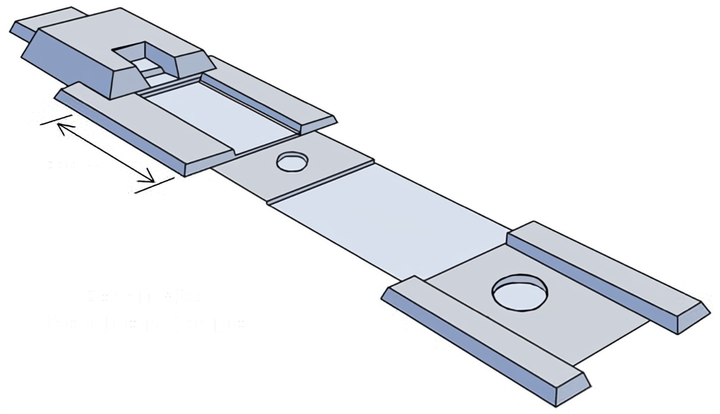

这个传统最早发现于安第斯高地的瓦努科省(位于安卡什省东面)的科托什(Kotosh)遗址,因此叫作科托什宗教传统、科托什 - 米托宗教传统或米托宗教传统,也有更直白的称呼圣火祭坛传统,由于科托什仅仅只是最早发现这一传统的地点而非其起源地(另一个代表性遗址是活跃于前 2700 年至前 2000 年的 La Galgada,要比从公元前 2000 年开始活跃的科托什早整整一个时代),所以我后面都将使用圣火祭坛传统的说法。这种传统的持续时间基本上与前陶时代晚期(-3000 ~ -1800)直接重合并向后延伸覆盖形成时代,这种宗教仪式传统有多种特征,包括出现有交叉双手的符号(如下图所示)、矩形神庙建筑、设有位于中间的圣火祭坛、出现有来自遥远地点的祭品。其中高地上的圣火祭坛有不少是方形的小片围场,前述卡拉尔和 La Galgada 的主要建筑前方则有面积较大的圆形下陷广场,人们会在这里烧火以作为崇拜仪式的一部分。

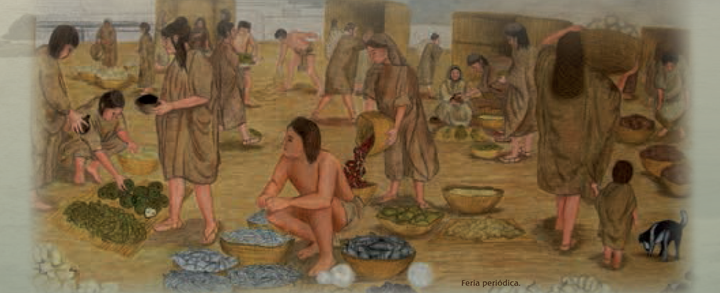

之所以秘鲁考古学界要强调圣火祭坛传统,其原因在于其广泛的分布以及这一传统所能够揭示的秘鲁早期文化的一大特点:极大重视宗教仪式。我们已经无法知晓公元前的秘鲁人具体崇拜哪些神明,我们通过考古所得的物质证据所能知晓的是,随着农业发展进步、食物变得丰富、人口进一步增长,社会中出现了一批重要的专家,其中最为重要的便是祭司。由于秘鲁早期文化对宗教仪式的极大重视,人们需要祭司们引领着去走仪式流程拜神祈祷,奏乐、献祭、焚烧物品、使用致幻药物、获取神谕这些繁琐的流程需要专人负责,而为了准备这样的宗教仪式,祭司们需要建造仪式建筑,需要获取重要的物品(如酒水、海菊蛤和致幻植物),需要获知重要的情报和知识,比如计算日月星辰的周期以及对厄尔尼诺现象做出预测(Lumbreras 1993),这也将在之后的社会发展中导致阶级分化和统治权力的出现,圣火祭坛传统将能够有力地印证神权在秘鲁早期文化尤其是高地文化中的重要性。

而在前陶时代晚期,另一项带来可能带来突破性发展的事物便是从公元前 2500 年开始种植的棉花,棉纺织技术也应运而生,这一发现出现在秘鲁北部海岸的 Huaca Prieta(深褐色圣地)遗址,出土的棉花纤维纺织品中甚至带有蓝色染料的痕迹。棉花所制作的工具比如渔网将大幅增加人们所能获得的食物,配合同样在这一时代出现的沟渠开凿和灌溉技术,定居农业生活在重要性在秘鲁迅速提高,不难想象人口也会因此而迅速增长,一些重要的突破也即将到来:其一是我个人重点关注的遗址塞钦上城(Sechín Alto)于前 2150 年开始有人居住,这个位于安卡什省南部沿海的卡斯马河谷地区的塞钦文化开始进入了其重要的发展阶段;其二则是堪称划时代的突破,那便是陶器终于在前 1800 开始出现,使得秘鲁真正进入了早期文明的形成时代。

在重点讲述塞钦文化以前,我们先对这个社会复杂性不断增加、人口数量不断增长以及安第斯地区大量建造大型礼仪中心(Michael E. Moseley 2001)的前陶时代晚期做个小结:从前 3000 年起,卡拉尔遗址开始出现大型公共建筑的建造;与此同时圣火祭坛传统开始出现,这表明了秘鲁早期文化对宗教仪式的高度重视并带来祭司阶层的兴起和神权的出现;沟渠灌溉和前 2500 年开始的棉花种植给农业带来了快速的发展进步,从而使得食物和人口均大量增长,推动社会复杂化;前 1800 年陶器在秘鲁北部海岸出现,秘鲁文明进入形成时代。这样的发展历程对于后续秘鲁发展出真正的国家文明而言至关重要。

对此 Rodriguez & Rick (2004)也做出了类似的表述,以下我直接引用其译文:

在初始期,灌溉技术的结合使人们能够扩大作物的种植面积。沟渠将河床的水引入邻近的土地,改变了高地山谷和沿海沙漠的生产能力。通过灌溉,粮食作物(如块茎、南瓜、豆类,在高地还有玉米)以及经济作物(如棉花和葫芦)的集约化,补充了沿海海洋资源的持续利用和高地美洲驼的驯化。陶瓷的最初出现为食品的加工和储存提供了便利。其他技术发展也是这一时期的特征:棉花和高原美洲驼绒毛纤维的使用增加了网和纺织品等产品的产量,同时出现了冶金技术的第一个证据(Burger 和 Gordon 1998)。人口的增长伴随着这些发展,这既是其持续发展的结果,也是进一步促进其发展的原因。这种增长发生在众多广泛的社区中。

……由于农业产量和人口增长带来的众多社区,初始期当中纪念性建筑的建设急剧增加。几个世纪以来,建筑业的发展经常持续不断地占领周围的社区。起源于前陶期的形式延续到初始期,包括高地的科托什宗教传统建筑(Burger 和 Salazar Burger 1985),以及主要位于沿海地区的 U 形神庙、下沉的圆形广场和阶梯式平台(Williams Leon 1985)。在高地,科托什形式延续自科托什(Izumi and Sono 1963;Izumi 和 Terada 1972)、La Galgada(Grieder 等人 1988)和 Huaricoto(Burgeran and Salazar-Burger 1985)等地的前陶期建筑。其他重要的高地遗址,如 Pacopampa(Morales 1998;Rosas 和 Shady 1974)、Huacaloma(Seki 1998;Terada 和 Onuki1982)和 Kuntur Wasi(Inokuchi 1998),在这一时期也得到了显著发展,一些高地遗址开始融入沿海建筑形式。在海岸地区,U 形寺庙经历了一些最宏伟的发展,扩建成通常面向内陆的巨大建筑群,朝向养活农业生产的河流源头(Williams-Leon 19801985)。

另提一句,相比于其他文明的早期阶段,安第斯早期文明及前文明社会在建筑方面的成就的确令人瞩目,甚至可以称得上为“早熟”。然而 Shady 一派人士将建筑看得过于重要,在我看来反而没有能真正全面地把握住秘鲁早期文化的特点,单单以建筑这一点就将 -3000 年的卡拉尔放在“文明”的高度上,忽视了文明发展的其他方面,自然是相当偏颇的。

至此,获得“四大法宝”的安第斯早期社会也将真正见到文明的曙光。

三、南美洲最早的国家:塞钦

经过前陶时代晚期的这些重要的发展之后,秘鲁早期文化迎来了“有陶时代”以及真正的文明时代。按照 Michael E. Moseley (2001)的说法,前陶时代也见证了安第斯山脉地区的气候变化,因为冰河时代的顶峰导致的整个石器时代持续发生的冰川消融结束,结果南美洲西海岸的海平面趋于稳定。可以说,秘鲁早期文化迎来了一个绝好的时代。

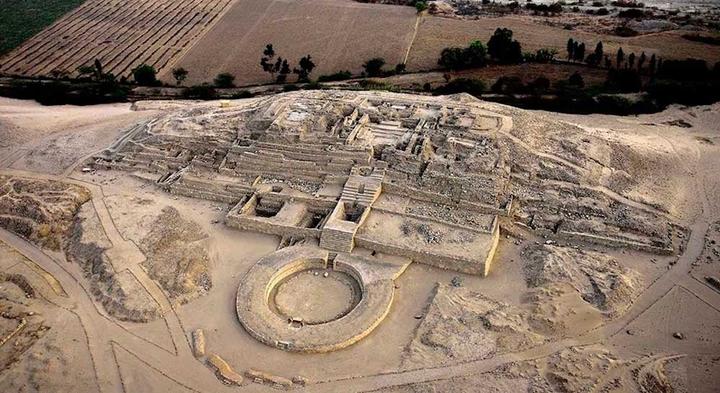

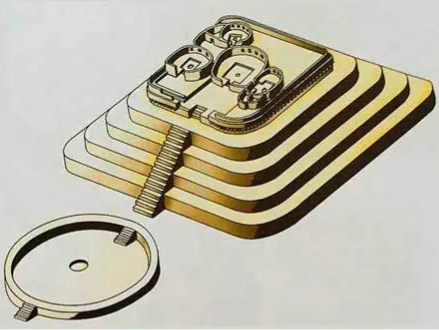

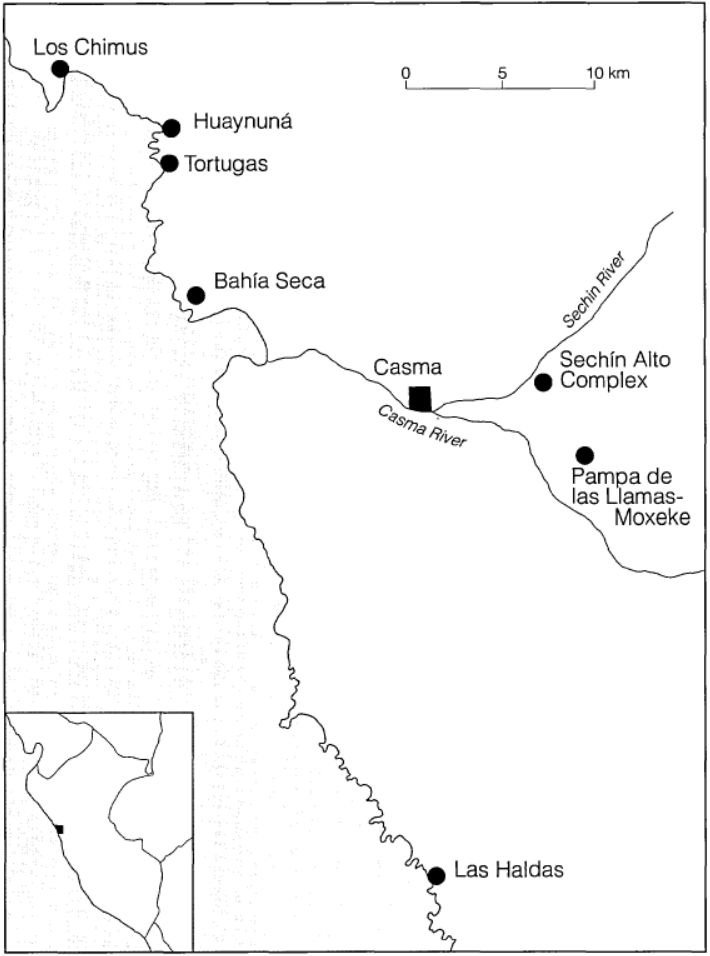

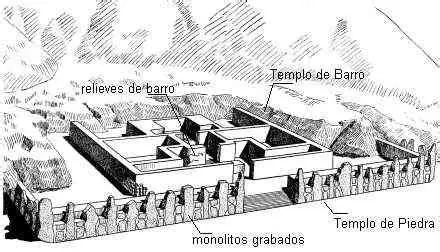

在这样的背景下,秘鲁海岸诸多同时发展的考古文化中的其中一个成为了最先过线的选手,那便是塞钦文化(Cultura Sechín)。这一文化位于安卡什省南部海岸的卡斯马 - 塞钦河谷,拥有包括塞钦下城、塞钦上城、塞钦山(Cerro Sechín)、羊驼原莫谢克(Pampa de las Llamas-Moxeke)、陶坎奇 - 昆坎(Taukachi-Konkan)在内的诸多考古遗址,南面不远的 Las Haldas 文化(字面意思是“那些裙子”)与卡斯马 - 塞钦河谷文化亦有相当多的互动。

前文当中我就讲述到过,根据 2009 年的研究,塞钦下城可能才是“美洲最早的城市”而不是卡拉尔,此时的小北地区的文化已经在 -21C 前后走向衰落,而 -2150 年左右,可能由于前陶时代晚期农业和人口的巨大发展,塞钦文化人群开始在后来塞钦上城的遗址所在地居住生活,并建立起最早的公共建筑。随着人口的进一步增长以及可能还有陶器的发明,加之肥沃的土壤、对河流与灌溉的有效利用,塞钦文化尤其是塞钦上城在前 1600 年至前 1500 年左右迎来巨大的发展:塞钦上城的最大人口达到了惊人的 1.8 万人之多!而整个塞钦文化也即包括卡斯马河与其支流塞钦河的多座遗址在内可能拥有多达 2.3 万以上的人口。

在这样的背景下,塞钦社会迎来急剧的复杂化,在前 1500 年至前 1400 年的阶段开始大兴土木,建立起了规模宏大的公共建筑,塞钦文化的主要考古研究者 Shelia Pozorski 和 Thomas Pozorski 通过对其中的核心建筑内部构造的详细分析研究,认为这座建筑正是整个塞钦国家的行政中心,负责对灌溉系统、农业产品、纺织产品、社区和建筑等事务展开行政管理。而与塞钦上城隔塞钦河而望的北岸的陶坎奇 - 昆坎遗址则可能是塞钦国家统治者的宫殿区(Pozorski 2015)。

除了对作为行政中心的主建筑的研究,塞钦上城与当地其他遗址的等级差异及文化关联表明塞钦文化建立起了多级定居点模式,这在其他早期文明的研究中也恰恰是形成了国家的显著特征,如良渚和圣洛伦索。

另一项证明塞钦文化建立了国家的证据则是作为军事堡垒的塞钦山遗址出现了可能是安第斯文明最早最丰富的美术作品,那是一系列非常清晰直白的人物形象,其中站立者持有武器,Pozorski 认为其上描绘的是大型的战斗或者屠杀,战士和受害者可以通过他们的服装清楚地区分。值得注意的是,塞钦山石雕画中的受害者穿的是与羊驼原莫谢克(Pampa de las Llamas-Moxeke)神庙土墩正面装饰的巨大神像或祭司同款的百褶裙和扇形束腰外衣。由于此时没有外部敌人袭击的证据,塞钦山石雕画记录的是内部冲突。更具体地说,它表明南部 Pampa de las Llamas Moxeke 分支的一个派系的叛乱已被平息,其领导人已被处决。

这项关键的证据证明了塞钦文化有着军事活动和内部镇压事件,而暴力与战争恰恰是其他文明考古当中判断早期国家出现的重要技术指标。

可以说,庞大的人口规模、作为行政中心和宫殿的大型公共建筑、多级定居点模式、暴力与战争等一系列证据“令人信服地证明了卡斯马河谷在初始期出现了国家级政治组织。以数十万立方米的石头和泥土为代表的建筑阶段所涉及的建筑规模之大,证明了领导人动员和支持大量劳动力的能力。”(Pozorski 2005)

唯一遗憾的是,是塞钦缺少能够表明统治者地位的小型文物,特别是陪葬品,这可能与塞钦文化所在地在此后的数千年时间里一直有人居住和使用有直接关系,尤其是在 -1500 年至 -1400 年的鼎盛期之后,塞钦上城马上在 -1400 年迎来南面 Las Haldas 文化人群的侵略与征服,而后到了第一展开期,塞钦上城的主要土丘式建筑遭到严重破坏,部分丘顶被夷为平地,建筑材料被用来在新平整的表面上建造许多小平台、房间和球场。这种占领始于公元前 500 年左右,持续了几百年,但在这一时期居住在这里的人口却恰恰达到了历史最高水平,这或许反映了卡斯马河谷的土地确实相当肥沃,以及塞钦文化遗留的底蕴对外来入侵者有着高度的吸引力。

我个人猜测 -500 年的外来入侵可能与 -550 年造成查文·德·万塔尔中衰的一场地震有关,可能正是查文文化人群从高地迁来卡斯马 - 塞钦河谷并将此地征服、改造。

此外,由于对塞钦上城仅挖掘了其上方的 1/3 的部分,其下方还有不少未挖掘的部分,未来的考古挖掘研究可能还会给我们带来更丰富的信息。

以上叙述可以说充分证明了塞钦文化诞生了南美洲甚至全美洲第一个国家。中美洲奥尔梅克文明的圣洛伦索有 -16C、-14C、-12C 三个不同的起始时间,我通常采用 -16C 作为其城市化的开端,-14C 作为其国家的开端,-12C 则可能是这一古王国的一场改朝换代,此后的圣洛伦索开始对外施展巨大的经济与文化影响力。塞钦上城建立国家的起始年代可能是在 -1600 年前后,要比圣洛伦索稍早一点,而经过前陶时代晚期上千年的发展以及塞钦上城本身数百年的建设,到此时踏过文明国家的门槛在逻辑上也十分通顺。

尤其是以小北文化作为对比的话,塞钦文化在人口规模、定居点之间的关系、暴力与战争的痕迹这几个方面有着非常突出的表现,允许 Pozorski 反复强调这些令人信服的证据表明塞钦建立起了早期国家。在 2016 年的文章中,他们这么写道:“当时,塞钦上城政权统治着整个卡斯马谷地区,并以强硬的领导方式控制着该地区,这种领导方式渗透到了人们生活的方方面面。定居点规划清晰,建筑元素遵循既定的建筑原则,人员和货物的流动受到严密的监控和控制,手工艺生产则由居住区内的行政机构监督。”

可以说,如果我们以当下国际考古学界相对存在较多共识的定义文明的标准(城市、阶级社会、国家,其中以国家为重),小北文化之后的秘鲁早期文化当中并非没有能够充分满足文明与国家定义的考古文化,从我主观的感受而言,发展程度可能只相当于仰韶文化中期的小北文化摘下南美洲最早文明的帽子在学术上是令人非常遗憾的,尤其是为了圆上这一点,以至于半个秘鲁考古学界都不得不炮制出一套与其他文明存在差异的、令一般外人难以理解的“秘鲁话语体系”,这是十分别扭的事情。

在进一步讲解和批判这套“秘鲁话语体系”之前,我认为值得再花一点篇幅做一点“后日谈”,讲讲塞钦文化建立起南美洲最早的国家和真正的文明以后,安第斯文明迎来了怎样的发展。

四、具有巨大虹吸效应的神权社会:查文

前文提到过在 1990 年代小北的卡拉尔被推上“文明”的宝座以前,从特略(Tello)开始表达的传统观点以查文文化作为安第斯文明的起源和母体,其主城查文·德·万塔尔在各方面都十分辉煌,拥有巨大的建筑、丰富的艺术品以及强大的人口吸引力。有趣的是,从考古成果来看,查文·德·万塔尔缺乏对外地的直接控制系统,也缺乏军事机构、防御设施和武器文物(Rodriguez & Rick 2004),尽管存在明显的阶级分化迹象,但考古学家们根据以上这些证据认为查文并非是一个强盛的王权国家,而是一个辉煌的神权社会,祭司集团掌握着权力,受到尊重的工匠集团则产出丰富的艺术品,而平民则负责供养前两个阶级。甚至令人赞叹的是,坐落于山谷间关键路口位置的查文·德·万塔尔既集中了各方财货,也集中了宗教知识,更因此而不断吸引人口前来。除了移民来到这座重要的圣城以外,通常认为查文·德·万塔尔是一座重要的朝圣地,在一片很大范围内,其他地方的人口会周期性地前来朝圣。查文的宗教知识、意识形态、声望以及艺术风格也因此而广为传播,从而形成了第一展开期。

秘鲁考古学界认为查文的兴起是区域交流的成果,所谓区域交流,即在安第斯高地与海岸地区各地平行发展的诸多考古文化之间的交流,尤其是美洲驼(羊驼、骆马)的驯化正是在形成时代,这使得跨区域的货物与人员往来变得更加便利。而安第斯内部多样的生态(即存在大量不同的地形地貌)导致各地物产有异,这便刺激了各区域间的往来,甚至秘鲁考古学界还曾经提出过查文文化人群来自于安第斯山脉东麓亚马逊雨林的观点(主要依据包括查文艺术中美洲虎和蛇等图腾形象),查文也恰恰因重要的节点位置而兴盛起来,证明了区域交流的重要性。

光是看以上描述,我们便可以了解到查文社会和塞钦社会存在很大的差异,塞钦社会可能更为世俗,权力更加集中和专制,并且不惜使用武力来维护统治。即使到了后来,同处于秘鲁海岸地区的第一中间期文化如北部海岸的莫切文化和南部海岸的纳斯卡文化,军事和权力的表现都十分突出。位于高地上的查文社会则显得更为温和与“高尚”,主要通过祭司集团在宗教仪式当中的主导地位和对知识的垄断来施加统治,查文·德·万塔尔作为最重要的仪式中心并不直接控制其他地方的仪式中心,反而放开竞争,形成了 Koshman 所说的“竞争性仪式中心”的概念,这似乎表现出查文文化的自信与大气。

查文的兴起和塞钦国家的形成并非没有关系,两者都位于安卡什省,主城之间的距离并不遥远,并且从特略开始,一系列考古学家都认为塞钦和查文在艺术上有很大的相似性,或者说属于同一套风格,这或许反映了塞钦国家的强盛曾经带来过的对外影响力。

但从社会面貌来看,查文可能受到高地的圣火祭坛传统更大的影响:如前所述,极度重视宗教仪式的 La Galgada 和科托什等遗址都位于安卡什省和临近的瓦努科省的高地地区,按 Koshman 的文章(2019)的观点,我们甚至可以说在安第斯高地的早期社会,其权力是先从神权开始的,社会管理只是神权的附带权力,相对而言并不突出:“在安第斯山脉,权力最初是与崇拜有关的,但随着社会变得更加复杂,出现了新的职能,更重要的是,出现了确保权力在空间和实际控制可能性方面的稳定性和巩固的技术。”Koshman 甚至将其讲述向后延伸至印加帝国,“从长远来看,安第斯山脉崇拜中心的影响范围越来越大,最终形成了印加帝国,其势力蔓延了数千公里,这一事实很好地说明了这一点。”可以说这是一种相当新颖的观点,即安第斯文明尤其是高地文明的特点是神权逐步强化、逐步掌握越来越大的社会政治权力,从而形成了最终的帝国。对印加帝国的理解先放一边,至少这样的思路也确实有利于解释早期的圣火祭坛传统以及独特的查文社会。(Koshman 甚至用良渚来作为类比对象,尤其是良渚的神权与中原 / 西北的军事技术的结合导致了二里岗帝国的出现,可能是在暗示安第斯文明也有类似的进程。)

由于查文文化强大的虹吸作用,要到查文衰落之后,地区尤其是海岸地区才迎来了新的发展,其中最值得关注的当属北部海岸的强权莫切文化,莫切文化可能形成了至少两个以军事和权力为突出特征的国家,但这是超出本篇回答话题的后话了。

五、秘鲁考古学的“秘鲁话语体系”

本篇回答至此已经详尽地讲解了“埃及金字塔时代”的美洲文明,尤其是秘鲁安第斯文明的前陶时代晚期以及初始期的塞钦文化这两段处于金字塔时代内的重点内容,往前顺带讲解小北的卡拉尔为什么不是文明,往后也顺带讲解查文文化的基本特征以及 Koshman 所提出的“神权强化”的长期思路,这或许能让我们真正有效地理解安第斯文明,而不是陷入秘鲁考古学界所制造的那一套话语泥潭当中。

这套奇特的话语体系最初可能来自于考古研究尚不充分之时秘鲁考古学界形成的“避谈国家”的想法,Bischoff (1994)就认为“讨论安第斯山脉中部国家的起源、建制政治之间的关系或宗教机构的兴衰似乎还为时过早。”但是到了 Quilter & Koons (2012)都仍然表达出对探讨国家概念的反感,多少反映了秘鲁考古学界内部可能也存在隐性的分歧:Shady 在给卡拉尔戴上“文明”帽子的时候不忘提到卡拉尔已经建立起了“国家”,而 Pozorski 在描述塞钦的时候亦极力表达塞钦建立起了国家(当然现在我们知道前者完全不靠谱,而后者的证明却是十分有力的),以及 Koshman (2019)用一整篇文章探讨整个秘鲁文明史当中的国家和权力,这反映了也有不少秘鲁考古学家有意采用以国家来定义文明的方法探讨安第斯的文明和国家的起源。

然而岛田泉等学者或许是出于要把“卡拉尔文明”这种奇葩说法圆上的目的,在知道卡拉尔完全称不上是国家的情况下,便不得不用秘鲁考古学发明的一系列概念建构出一套新的话语体系,其中的关键术语包括复杂社会、平行发展、区域交流这三点,其中重点是这个所谓的“复杂社会”,似乎是想表明能够合力建设大型公共工程的卡拉尔就是足以称得上“文明”的复杂社会,却没有人胆敢声称这个复杂社会就是阶级社会,而不仅仅只是几个渔民和农民家族自发自愿地在较长的时间段内合力建设而已。如果只是几个家族的合作,这种“复杂社会”相比于真正的阶级社会,又是否能称得上“复杂”呢?

除此之外在描述早期文化的时候,这种话语体系大量展开描写细处如建筑、渔业、农业、驯化动物,以及将许多不同时间地点的考古文化报菜名般一同提及,似乎是要用这种方法去冲淡对文明和国家这两个概念的讨论,即使到了需要表达他们对文明定义的看法时也会采用一种令人摸不着头脑的哲批式的话语,如岛田泉和夏普所写到的:

总而言之,我们应该将文明视为(1)一个由众多的有形的、无形的、人为的和自然的因素构造的高度复杂的长期过程(2)对形成文化重要性因素的主观判断。本质上它可以被描述为一种精神状态。

(《秘境:秘鲁安第斯文明探源》第 20 页)

这种话语,我想大多数读者会觉得每个字都看得懂,连在一起却又看不懂了。如果我们提取出主语和宾语的主干来看,那就成了:将文明视为……长期过程 / 主观判断 / 精神状态。这到底是哪个学科里对“文明”的定义呢?文明是过程?是精神状态?

我个人对知识的评价标准在于这种知识是否有利于我们理解世界,这种话语显然无法帮助我们理解文明、理解安第斯,可以说是一种非常无效的话语。

诚然,安第斯文明有其显著不同于其他文明的特色,比如高地文明是从掌管宗教仪式的神权社会开始的,比如垂直生态经济对安第斯高地的社会组织形态有很强烈的影响,这可能导致“无国家社会”在很大一片空间里长期存在。以及因各种原因,一般爱好者想要入门安第斯文明的难度非常非常大,分期的名字本身就令人难以理解(Early Horizon → “早地平线”?),每个分期当中又罗列了数十个遗址名称,一般爱好者根本无从搞清楚该先看哪个,即使看了几个遗址的相关介绍也无法理解其考古学和历史学意义,无法有效地串联起来。而“秘鲁话语体系”倒是美其名曰“平行发展”,意思是每个地方的每个遗址都凭借各自的内因自行发展“复杂社会”,每一个都同等重要。

以上这些所有的因素,都很容易导致作为爱好者的我们陷入这种“秘鲁话语体系”的泥潭当中,摸不清真正的脉络,反倒是我有意跳出这片泥潭,完全用“外人”的眼光去看待秘鲁早期文化,比如对所谓的“卡拉尔文明”提出关于人口规模、统治者权威、暴力和战争的痕迹的拷问,这些都是其他文明都有的东西,没有这些东西那便证明还远没到建立起国家的时候,没有国家,没有阶级社会,甚至可能连城市都不是,又怎么能称得上“文明”?这样一来我们的视野便能够一下子变得清晰起来,也才能获得真正有效的理解。以后我也依然会使用这套方法去研究掌握更多关于安第斯文明的信息,并给大家带来关于安第斯文明的更多科普讲解。

欢迎关注 b 站与小红书@路易罗莎

少年梦阅读《美洲日不落》(阿兹特克和印加题材长篇网络小说)欢迎各位阅读~

对美洲文明和美洲原住民感兴趣的朋友们欢迎加入我的粉丝群 1057033614