如何看待费米悖论认为的最可怕的事实是宇宙根本没有外星人?

费米悖论提出至今已经有七十年了。

你可以说七十年前的基础物理已经发展到了很高的水平,但当时对宇宙、地球和地球生命的认识实在还处于很原始的水平。

当时板块漂移说还没有成为主流。

当时还没用同位素法测定地球年龄。

当时不知道进化论的完整链条。

当时连月球是地球大撞击形成的都不知道。

当时连中子星都还没发现。

更别提柯伊伯带和彗星成因,以及有机物在宇宙中广泛存在的事实。

彼时 dna 发现没多久,连 dna 长啥样都不知道。

由于 50 年代的费米对天文、地理、生物知识的匮乏,彼时对进化论的演化图谱一片模糊,所以费米悖论就是瞎猜。

结合近十几年的发现,我认为费米悖论的解释已经越来越清晰了。

那就是:

一、宇宙中原始生命很有可能广泛存在。碳基单细胞生物大概率在十光年内就能发现。

二、碳基高等生物的发现概率非常小。从单细胞到脊椎动物,大概隔了十个千分之一概率的过滤器,也就是几千个银河系那么多的恒星,才有可能演化出脊椎动物。

三、从脊椎动物演化到人类的难度,远比二要难。整个宇宙也就几百亿光年,我们地球恐怕就是孤例。即使不是孤例,由于光锥隔离,我们也不可能发现别的智能生物星球,哪怕我们掌握了光速飞船也不行。

——————

(提醒一下各位看官,以下内容绝大部分都是基于费米悖论提出之后的科学发现。我在后半部分会回答“我们在费米悖论下如何自处”的问题)

第一点好解释,

我们发现最原始的细菌,是在形成月球的大撞击之后不久就存在了。也就是三十多亿年前差不多四十亿年前。

要知道 38 亿年前能完整留下来的岩石证据都不多,在这些最早期的岩石上都能够发现生命痕迹,说明地球生命大概率还能往前追溯。

当时地球的环境非常恶劣,有海洋,月球靠近地球形成上千米高的巨浪,地球转的比现在快很多,海底到处都是火山,大气层是剧毒的气体。

要知道地球大撞击那是把地球整个液化了的,地球生命起源肯定是在大撞击之后,那么也就是在一个极度恶劣的环境下,差不多是在海洋形成的一瞬间就出现了原始细菌。

而这种有大量火山爆发的海洋星球环境并不罕见,十光年内就有类似原始地球的行星。在太阳系内就有几个天体有冰下海洋。

所以细菌是非常有可能在宇宙中普遍存在的。

而且地球生命是有可能在银河系里广泛传播了的。

因为地球在形成细菌后还经历过无数次大撞击,这个过程大概率有陨石携带着地球细菌逃出太阳系,在三十多亿年的时间里在银河系来回传播。

目前火星已经干涸,但还有木卫二之类的太阳系天体存在地下海洋。只要地球陨石能带着细菌进到海洋下,大概率在那里也是会传播了的。不过砸开几公里深的冰壳很难,地球细菌还是前往其他恒星系的裸露海洋的概率更大。

说到这里,得提到这么一种可能:

地球的原始细菌有可能是外来的。因为原始细菌这些东西由于构造简单,生命力就特别顽强,很有可能附着在陨石上跨星际旅行。

但就算证实了地球生命外来起源的意义也不大,因为我们发现,地球生物从零进化到人类,最难的不是从零到有,而是由简单到复杂。

生命是随着海洋几乎同时形成,然而它演化到高级动物却花了差不多 40 亿年才形成了古猿。40 亿年这个时间长度即使和银河系寿命(最多 130 亿年)及宇宙寿命(135 亿年)比起来都算漫长了。

这就是我们的第二点内容:高等动物是很难出现的。

和细菌、病毒相比,高等动物首先是不可能被动的跨星际旅行的。难以想象、至今也没发现哪种无脊椎动物可能会随着大撞击被炸到太空还能存活。高等动物必须是在不同行星上独立演化出来的,这和细菌、病毒相比那就难上很多倍了。

所以,低等生物所在行星能否提供进化的环境选择压力就很重要了。

你看,我之前的讲述基本上是集中在“环境”二字上的,只要有了原材料,那么加上适当的环境,那么生命的演化就是水到渠成的了。

与原始地球环境的普遍存在极为不同,地球高等生物演化的环境非常难在其它地方找到。

有人会说了,现在地球的环境还不是地球生物造就的,只要原始细菌存在了,那么那个星球自然就可能会被细菌改造成像地球了。

这种想法是错误的。

事实是,几乎不可能在其它地方找到类似这几十亿年的地球环境。

因为孕育出高等生物的星球环境必须是一个受到精巧控制的动态环境。

地球环境在生物演化的 40 亿年间发生了巨大且复杂的变化。不考虑生物作用,外在的变化有:

银河系发生了很大变化。

太阳系附近的恒星际环境发生了很大变化。

太阳系天体运动发生了很大变化。

太阳发生了很大变化。

地月系发生了很大变化。

地球地质发生了很大变化。

地表化学成分发生了很大变化(非生物影响)

以上这七个变化,深入来讲需要七本书。我们通常思考地球生命演化时,习惯性的认为地球环境是一个静态不变的影响因素。实际上不是的,以上七个变化都是翻天地覆的变化。银河系、太阳系、地月系、地质变化都有其周期,这些周期你可以理解成四首连续唱了 40 亿年的歌,四个乐队各唱各的,结果都在几千个关键节点节点赶上了拍子,合成出的歌竟然没跑调。

我们通常会看到这样的新闻:”在某个恒星系上发现了有海洋,温度和大小与地球差不多的行星“,大多数人会想:你看,地球也不是那么难找嘛。

这就和你第一次摸钢琴,从头到尾把 88 个键音都听完了,于是就说:”OK,我会创作钢琴曲了,赶明儿我就能创作出媲美巴赫的神曲。“

实际上你也知道,记住那 88 个音色根本不是重点,重点是这些音组成的曲子。如果一只猴子运气好,可能一年内就能够弹出一段 5、6 秒长的好玩的片段,但要它能弹出一段几分钟的巴赫的曲子,那恐怕就是要几百亿年。

你能找到现在看起来宜居的行星(这本身已经是个大过滤器),要它能在几十亿年里对生命演化持续提供压力,那就几乎不可能。这涉及到一个演化压力的机制问题,下面我会解释这个机制的复杂性,总之环境不是越宜居越好,也不是不宜居就好,不能变化太大,也不能没有变化,有时候需要稳定期,有时候就需要紊乱期、

你可能在其它地方找到类似海洋、陆地比例的星球,但那个星球很可能就没有板块运动,生命出现后就很快就变成金星那样的环境。

你也可能找到有板块运动的星球,但很不幸卫星太小,四季变化和潮汐太微弱。

或者在四季、潮汐与地球相似的时期,这个星球的板块运动太过剧烈,超级火山爆发太过频繁。

如果找到四季周期、板块运动周期与地球一模一样的行星(这已经几乎不可能了),但这个银河系处于寿命早期,附近恒星密度稍高了一点,引力扰动让这个地球与其它星球相撞。

你看,这种周期配合有多难。

举几个例子来说明地球环境的特殊性。

一、银河系是很特殊的。太阳系在其中的位置也很特殊

前面提到过银河系的寿命是 130 亿年,也就是在宇宙起源 5 亿年后就形成了。它的寿命比较长,这就能够让内部的早期恒星有足够时间走完寿命历程,产生足够多的金属元素。我们地球上的重元素是来自于早期的恒星残骸,如果银河系没有足够的寿命,那么就不能产生足够的地热,地球的铁核没那么大的话,也就不能形成地球磁场了。

银河系比 80%的已知星系都大,它是常见的盘状漩涡状结构。

在这种结构中,绝大部分物质都分布在盘中的高密度区,恒星爆发带来高能辐射,恒星系之间的引力影响也是非常恐怖的。

我们太阳系的几大行星的轨道都是非常接近圆形的,这证明我们没有受到过太剧烈的其它恒星引力干扰——这几十亿年要有哪颗恒星稍微接近一下,从半光年的位置掠过,把太阳系外侧行星的轨道变成椭圆。。。那可以说太阳系就要天翻地覆了。要知道最近的比邻星离我们只有 4 光年,这种引力扰动是很有可能发生的。

太阳系大约每隔 2 亿年会穿越一次旋臂。旋臂是密度波,届时太阳周边的物质密度会增大,有可能会导致周围发生恒星合并的大爆发事件。穿过旋臂,奥尔特星云里的冰球非常有可能被周边恒星的引力扰动,变成长周期彗星袭向太阳系内侧。星际气体也会导致太阳光照下降进入冰川期。

上一次穿过旋臂,就是结束古生代的大灭绝事件,95%的海洋物种消失(整个物种消失,而不是个体消失)。大灭绝之后就是新的物种大爆发,恐龙就是之后兴盛的。

在此我们不妨看下地球生物的演化史,周期恒定的稳定期一旦形成,生物的物种演化就会变慢,形成演化的平台期。所以环境绝对不是越恒定越好,而是在生态系统固化后,来一次不导致全体灭绝的大灭绝事件,对生物演化会更有好处。

你看太阳系的区位就是如此微妙,如果旋臂的影响再大一点,影响到了行星轨道,那地球就完蛋了。多体系统会把扰动放大,行星相撞的话地球生命是百分百活不成。如果旋臂的影响小一点,没有彗星和冰川期造成大灭绝,那持续了 3.5 亿年的古生代会继续持续下去,也就不会有恐龙和哺乳动物的出现了。

二、太阳系在银河系中是很特殊的,

前面说过太阳系的金属含量比周边恒星显著的高。

如果太阳系的金属占比少,那么具有地球重力的所谓的类地行星将会以碳之类的轻质元素为主(观测到的也是如此),那么碳会优先与氧结合,形成不了硅酸盐。而在实际观测到的石质行星中,碳的占比是要超过硅的,甚至纯碳的行星也不再少数。

这证明形成太阳系的上一代恒星团的残骸是非常特殊的。在银河系远离物质密集区,本不应当存在这么大、这么多的恒星。

太阳还有一个特殊之处在于它太大了。

目前我们发现的恒星 95%都比太阳小。在太阳附近的恒星中 75%都是红矮星。

红矮星非常稳定,但宜居带离红矮星太近注定了温度适宜的有海洋的行星会被潮汐锁定。我在《红矮星的方碑》这篇小说里有描述过宜居带行星上面的景象会是什么样子,其实它们是可以很宜居的,但它注定不能让生命演化。因为容量太小,环境过于稳定没有选择压力,作为未来人类的殖民地还不错。

太阳另外一个特殊之处就更要命了。它是少见的单星系统。

恒星是从一团很大的尘埃气体聚拢形成的。这有一个问题,就像花样滑冰选手旋转时收拢四肢会越转越快,气体聚拢形成的恒星自转速度会变得很大,以至于大概率会被甩开形成多星系统。事实也是如此,98%的恒星在形成时都是多星系统,剩下的一小部分单恒星系统通常都很小。目前银河系可见的单星系统绝大多数是多星系统甩出去的恒星。

只有太阳是罕见的又大、又自始至终都是单恒星。

多星系统不稳定,其中的主序星没法在宜居带形成轨道稳定的类地行星。这算是目前证据非常强的大过滤器了。

三、太阳系内部的行星分布是很特殊的。

得益于单星系统,太阳系几大行星的轨道都很圆。

但这也是很偶然现象。目前对太阳系行星系统的模拟,有极大概率行星在形成以后出现混乱的景象,由于轨道共振等现象,行星忽然会出现轨道迁移的情况,这个过程充斥着极其暴力的大撞击和行星轨道的椭圆化。

我们观测到的大多数情况是,类似太阳的恒星附近大多会有大型气态行星形成(热木星),这些行星会阻碍宜居带上的类地行星形成。金属度在远高于太阳的恒星,它如果在宜居带上或者以内存在的行星,都会是热木星。所以金属度过高过低都不行。

前面说过太阳系的金属度决定了它诞生于超大恒星的残骸之上(二型超新星)。这个过程要求太阳系诞生于一个几千颗恒星组成的星团里,但又要在形成行星时从这个星团脱离出去。

如果在脱离星团前,原始的太阳附近如果有个太阳 1.5 倍大的恒星,那么它会把形成太阳系行星的气体尘埃给吹走。

————

在继续说下去之前,我们先看一下最近二十年对于系外类地行星的发现。

目前已经发现了超过 7000 颗左右系外行星,其中最接近地球的一颗是开普勒 452b,它与恒星的距离与地球相当,位于宜居带上。已经在圆轨道上稳定的运行了 60 亿年以上。那款恒星与太阳差不多。

但是,这颗行星距离地球 1400 光年,质量有地球的 5 倍大,表面重力接近地球 2 倍。这也意味着它实际上更应该算是一颗迷你海王星,它上面应该是被过于浓密的大气层笼罩,温室效应类似于金星,并不具备高级生命的进化环境。(这与我们上面的推断基本吻合)

这已经是 7000 颗行星里最接近地球的行星了。接下来如果我们扩大搜索范围,很有可能会发现更多的行星,因为越接近银河系内侧恒星密度会越高,但发现类地行星的概率会急剧下降,因为 1400 光年已经接近银河系宜居带的宽度,超过这个范围,发现恒星的数量是呈约 2.5 次幂增加,而金属度与太阳系接近的恒星数量与搜索半径的增加是同比例的。

也就是说未来类地行星的发现概率将会急剧下降。1/7000 分之一只是个起点。在搜索完 4-5 万光年的类地行星之后,我们才能够接近这个概率下降的终点。

补充:

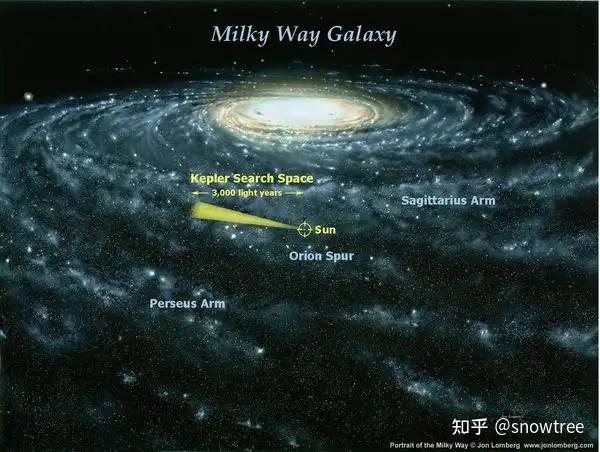

目前发现系外行星最多的是开普勒卫星。

如图所示,它目前瞄准的是太阳系的运动前进方向,与银心垂直,也就是正对着银河系宜居带的方向(所以外星生命探索是天文观测的最大主题之一啊)

如果它换个角度,朝向银心方向,它会发现比现在多的多的行星,但发现宜居的类地行星概率也会马上大幅下降。

————

那么宇宙中最常见的星系是什么样的呢?

离我们最近的南门二,就是大名鼎鼎的比邻星所在的星系就是非常典型的星系了。

比邻星距离我们 4.5 光年,它位于三颗恒星组成的多星系统之中。这三体系统中的两颗恒星与太阳质量差不多一样大,互相之间的旋转半径在 11AU—17AU 之间,这两颗恒星间不可能存在稳定的行星。

比邻星距离两颗恒星有 0.25 光年,是颗红矮星,质量只有太阳的 1/8。这颗红矮星外有三颗已经发现的行星。

比邻星 b 是一颗与地球质量接近的行星,位于比邻星的宜居带上,距离红矮星非常近(0.05AU),几乎肯定已经被潮汐锁定。

比邻星虽然寿命长,但它的耀斑爆发周期比太阳短的多,太阳 20 年一遇的耀斑它每个月都能来一次。而比邻星 b 离它只有 20 分之一的日地距离,所以红矮星上能照到阳光的一面每隔一个月都能享受到 8000 倍太阳超级耀斑强度的辐射。

我们上面的结论还是成立的:比邻星 b 上晨昏线附近是有可能存在温度适宜的环状宜居区,甚至还有海洋,可以供我们人类以后上去定居,但我们必须要搭建能抵挡超级耀斑的构筑物。但这个环状宜居区的规模实在太小了,承载不了复杂的生态系统。

比邻星上还有一颗质量是地球 7 倍以上的大行星,更像是一颗海王星的冰冷星球,有着巨大的环状结构。

最近发现了比邻星的第三颗行星,离太阳比比邻星 b 还近一半,质量只有地球的四分之一。

从南门二里,我们可以直观的看到银河系宜居带里的大部分普遍案例:

银河系里 70%的恒星是类似比邻星这样的小质量红矮星。

类似太阳的恒星中,90%以上的概率位于类似南门二的多星系统,由于引力扰动过强难以形成稳定的行星。说是 90%以上,那是因为我们说不清楚那剩下的一成大质量单恒星里有多少是多体运动中被甩出去的,实际上大恒星一开始位于多星系统的概率有可能接近 100%。

如果我们脱离银河系的宜居带,那么恒星的金属度将大大变化。

往银河系中心走,我们会发现绝大部分恒星系都位于高密度区域,(密度随半径平方反比增加),那里的恒星系之间的引力扰动会让奥尔特星云这样的外层结构不可能存在,密度更高的话,连形成类地行星的尘埃盘都不可能存在。而超新星爆发产生的辐射事件也会指数级增加。

————

说完了太阳系之外的情况,让我们看看地球。

地球是非常特殊的星球。

在给定的质量、化学组成的行星上看,地球实在太特别了。

它有月球这个不寻常大的卫星。

它的水体面积刚刚好。

它有板块运动。

有两个问题可能很少有人意识到:

我们的海水这么少,实在是太特殊了。

我们不大不小的海洋规模能大体稳定的维持三十几亿年,实在是太特殊了。

如果一个行星存在海洋,那它的海水应该大概率覆盖表面。

水在宇宙中其实挺常见的,毕竟氢、氧元素是非常丰富的,这两者之间又容易结合。

地球上的水体以海洋为主,它只占了地球总质量的万分之二。那么很容易想象到,一个行星表面,要么完全没有海洋,如果有海洋,那大概率应该是完全覆盖陆地,且厚度非常厚。

我们观察太阳系之内,这个结论也是如此。木卫二比月球还小,但海洋深度就超过了 100 公里,海水量是地球的 2-3 倍。木卫三比火星小,它的海洋可能达到 1000 公里深。冥王星的海洋也有上百公里深。而地球那么大,海洋最深处只有 10 公里深。

在我们发现可能有海洋的系外类地行星中,海水质量占比也是大概率远超地球的。

这里有一个问题:

为什么我认为完全覆盖星球表面的海洋,对高等生命的形成是不利因素?

如果把高等生命等价为高等动物的话,有一个非常重要的概念——趋同进化。

在海洋中高速游动的动物,尽管是差异非常大的物种,都分别进化出了类似于鱼类一样的外形。一是常见的鱼类,二是从陆地返回海洋的鱼龙,三是再次从陆地返回海洋的海洋哺乳动物。

从这个现象中我们会发现,有时候对于特定环境的进化结果不是发散的,而是只能有唯一解。包括我们人类设计的高速运行的潜艇,也就只能长成鱼的形状。

鱼的形状只是海洋对于高等生物形成的制约之一,鱼毕竟也是挺高级的动物了。过深的海洋对生物的不利因素还远不止于此。

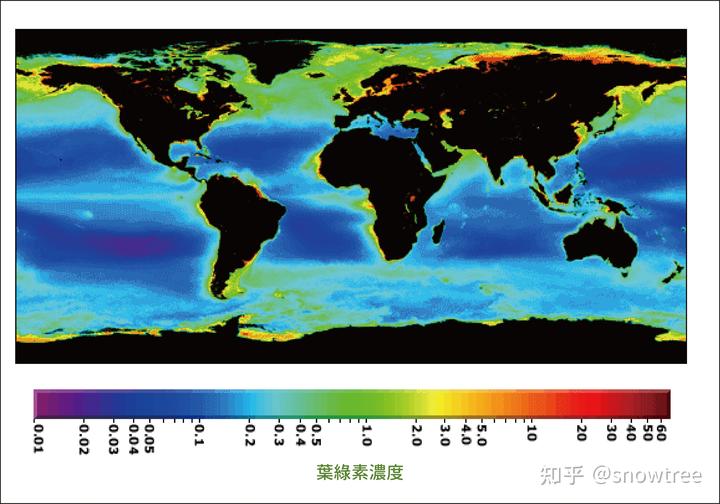

海洋生物绝大部分分布于浅海,深海生物密度非常低,而且很多深海生物是依靠洋流带来的浅海生物和营养物质来生存。这是因为海水的透光效果很差,在 20 米以下就几乎衰减完了。

在 300 米以上深度,海水的分层效应就逐渐明显,上下层之间的压力、盐度、水温很不一样,上下对流作用不强,浅层海水会缺乏大量微量元素。

火山能给生物带来源源不断的营养物质和热量,但是海底火山口只能辐射附近很有限距离的生物群落(几百米到几公里的范围)。

陆地的水流能够向入海口带去充足的营养物质和淡水。

这就导致海洋里的绝大部分生物量都分布在陆地沿线的浅海之中。地球海洋的大部分 1000 米以上的深海,没有出产多少生物。

那么就有个问题了:为啥不在比浅海面积大的多的陆地上进化出高等生物呢?

这是因为所谓的高等生物是指多细胞动物。地球生物诞生近 40 亿,其中有 30 亿年都是非常简单的单细胞形态,直到 6-8 亿年前才出现了多细胞生物的大爆发。

而单细胞生物是没法在陆地大量繁殖的。所以地球生物进化的主战场就在海岸线附近的浅海。

如上图可见生物量最大的地方在于有群岛点缀、海岸线破碎漫长的浅海地区。深海地区的生物多是随着洋流飘过去的。

地球的质量如果多出来万分之一的水,那它的海岸线就大大缩小。如果多出来万分之二的质量是水,那地球的海岸线和浅海地区将会消失,海洋生物量就要下降一个以上的数量级。如果多出来万分之三,地球全都是 1 公里以上的深海,海洋生物量就要下降三个以上数量级,比纯粹的沙漠还要难以进化出多细胞动物。我们马上就能想到的是,深海覆盖着的星球不大可能进化出有光合作用的细菌。没有光合作用的参与,那海洋生物总量又得下降不少。

地球海水总量在三十几亿年来大体持平,对比曾经出现过海洋的火星,我们算是幸运的。

现在让我们岔开一下话题,思考以下两个假设:

那单细胞生物是不是就在这三十亿年虚耗时间,等待某种环境的突变来形成多细胞生物呢?

或者说,如果那三十年地球的环境突变得更多,会不会让高等生物的出现更加提前呢?

如果上面的两个假设均为肯定的话,那地球生物的进化时间就有可能压缩为原先的一半,甚至三分之一,抵消掉上面层层大过滤器对生物进化带来的不利影响。

但我们研究得越多,就越觉得地球生命的进化历程很难压缩。

单细胞生物在那三十亿年经历了非常大的变化,原始的细菌就是一层原始的膜包上遗传物质,进化之后,出现了越来越大的细菌,体积越大,就能容纳越多的细胞器和越复杂的结构,现存的所有种类的单细胞生物也都出现了。

生物迭代、变异的速度是由分子钟控制的,给定生物总量和时间,那么累积下来的变异速度也是差不多的,不存在单细胞生物在偷懒这种说法。那我们怎么解释大灭绝这种减少生物量但又能让新物种涌现的现象呢?

这是因为环境恒定的平台期给大灭绝时代提供了足够多的多样性基因素材,给之后的物种爆发提供了基础。否则大灭绝如果只隔一亿年的话,就不会有那么好的生物大爆发效果了。如果大灭绝只隔一千万年就来一次,怕是物种只会越来越少。

我们人类其实就是无数个不同种类的单细胞生物的总和,这些细胞的原型,几乎都是在那三十亿年间出现的,我们身上的基因大部分都是那段时间诞生的。你可以理解为那三十亿年进化出了一万个字以及文字的注解组成了一本厚厚的字典,而后 7 亿年我们人类慢慢用文字组成文章,而我们人类这篇文章的厚度只有字典的十分之一。

所以那三十亿年编撰字典花费的时间是很难被压缩的。

我们大脑神经突触的起源并不是来自于猿类,而是七亿年前海绵体内两种细胞之间的鞭毛交流,我们有性生殖并不起源于哺乳动物,而是来源于十亿年前的植物减数分裂。我们人类基因组真正独特的部分,只是决定细胞怎么分化组合的少量信息。

回到上面的话题,地球海洋提供了三十亿年的演化环境,海水的总量并没有大量减少,其实是很特殊的。

我们太阳系很幸运有三个行星位于宜居带,又都具有适当的大小,形成行星的物质也都差不多,按理说应当也具有地球一样大小的海洋,可火星、金星为什么没有呢?

火星曾经在三十多亿年起短暂的存在过海洋,但它地磁太弱加上重力太小,太阳风很快把氢吹走了大部分,海洋缩水后温室效应消失,剩下的水也就冻结在地表之下了。

金星与地球大小一样,距离也很接近,但上面的水从来没有形成过海洋,因为距离太阳近了 28%,水蒸气形成了超级浓厚的大气层,比现在还厚几十倍。

这些水汽对金星造成了灾难性的后果。浓密的大气层形成了强烈的潮汐锁定作用,有说法是金星也可能遭受过大撞击减小过自转,但潮汐作用起到的作用更大。而金星没有地磁,浓厚大气层顶端的氢就逃逸掉了。

所以就算有和地球一样的物质构成,但海洋还是很容易受到各种影响而消失的。

生物圈生活在地球表面,决定它演化的物质总量包括大气层和海洋只占地球的万分之二,所以一点点的不同都会引起巨大的蝴蝶效应。

那么,如果有面积合适的海洋和陆地,单细胞动物在海洋中顺利的发展出多样化的高等生物,这些生物是不是就一定能进化出智慧了呢?

地球生物从多细胞生物涌现开始,只用了 7 亿年就进化出了人类这种智慧生物,初看起来似乎地球生命已经通过了最主要的过滤器,进入了进化的快车道。

智慧生命进化的主战场在陆地,由于月球的存在,让陆地生物的进化开了挂。

月球是非常特殊的。

原始地球在形成 5 亿年后就在大撞击中形成了月球,这让地球有足够的时间进化出高等生物。这种撞击会迸发出遮蔽恒星的尘埃,斯皮策太空望远镜观察了 400 颗和当时太阳年龄差不多的恒星,只有一颗出现了类似的尘埃。而考虑到这种撞击不一定能形成大卫星,那这种系外孪生月球的出现概率就更为渺茫了。

由于地球的温度适宜,大气层没有像金星那样浓厚得让地球自转方向被锁定,那么它必须要一个大卫星来作为稳定器。

一个在太空中旋转的类地天体,由于密度注定是略微分布不均的,那么它的自转轴必定会不定期出现巨大而快速的翻转。

这种太空中物体自转轴翻转的现象是 1985 年苏联宇航员才在空间站中发现的。以往大家都默认在没有外力作用下的太空旋转物体的自转轴是不变的。但贾尼别科夫发现,一颗螺丝在旋转中会时不时翻转。这种倾斜轴的翻转非常剧烈,几乎是一瞬间发生的。

火星的自转轴曾经朝太阳翻转了 90 度,在整个星球的绝大部分地区形成了超级冬天,原先的赤道地区被冰川覆盖。

而且由于地球这样的固液混合星球密度分布是总在变化的,那么这种自转轴翻转会不定期发生。如果地球的自转轴对准太阳,很短时间内极地的海水会沸腾,朝阳面整个被温室气体覆盖。而背阳面会完全结冰,背面最冷的地方几乎肯定在 150 度以下。这个地轴翻转变化可以在短短几十年内就完成,间隔短则几万年,久则上亿年,陆地上的高等生物几乎肯定会被灭绝,恐怕就是以现在的人类文明都难以抵挡。

我们的月球是在逐渐远离地球的,再过 20 亿年就会对地球失去稳定作用,所以其它类地星球要诞生智慧生命,它的大卫星也得能在 40 亿年内对它起到稳定器的作用。

月球除了充当稳定器,对地球板块运动的形成是至关重要的。

澳大利亚的土地非常贫瘠,通常会认为是因为那里雨水稀少,实际上在澳大利亚湿润的南部地区,土地一样很贫瘠。那里的灌木和草原很有欺骗性,其实那里的植物一旦被砍掉,其生长周期会是中国东南部的四五倍。

这是因为澳大利亚大部分地区缺少板块运动,是地球上最古老的大陆,土壤的肥料和养分经过几十亿年的雨水冲刷早就流失掉了。澳大利亚也成为物种持续退化的地区,生态环境非常脆弱,当地的农业是靠外来的化肥在支撑着的。

如果没有板块运动,陆地能承载的生物量会很小。除此之外,地球那么大的类地星球没有板块运动的话,会有非常剧烈的火山爆发。

金星作为地球的姊妹星,它大气中的二氧化碳几乎等于于地球地下的碳全部释放出来的总量。

水星到火星的太阳系内侧行星记录过多次大轰炸(想想月球表面),金星表面却没有保留 30 亿年前的大型撞击坑,它的表面平坦,只留有 7 亿年以内的撞击坑。

这就说明金星在 7 亿年前有过一次火山大爆发,涌出的岩浆覆盖了整个星球表面。这是因为金星的地壳比地球厚三倍,而且很均匀。在这层厚厚的地壳下面,放射性元素含量与地球却是大体相同的,产生的热量日积月累,没有像地球那样在板块碰撞的边缘位置不停释放能量,于是每隔一段时间就会产生一次岩浆大爆发,淹没整个星球表面。

最新的研究表面金星是有板块的,但它的板块裂缝和地球相差太远,大体上还是像上面的描述那样,火山喷发太过猛烈了,以至于高等生物不可能存活。

月球形成初期,地球的地壳被撞击的高温融化变薄。当时月球距离地球很近,只有现在距离的十分之一(想想相当于现在 100 倍大的月亮)。地球一天只有五小时,巨大的潮汐力不止让海水形成巨浪,当时陆地也像海洋一样,形成了高达上千米的潮汐。这种潮汐作用让地球的地壳没有继续变厚。

板块运动的形成非常复杂,除了月球以外还有其它必要条件。有说法是大轰炸时期的陨石冲击让地球板块被进一步的冲击破碎,启动了板块运动。还有海洋的贡献也必不可少,一是海水给俯冲的板块提供了润滑作用,二是海水的重量让地壳在海底进一步变薄。

月球对板块运动的作用是不可替代的。如果没有月球,我们的陆地生物就缺乏营养来源和多变的气候及地貌,从而没法进化出智慧生物了。

地球上的潮汐作用主要由月球贡献。在几亿年前海生生物上岸时期,潮汐是比现在大的。地球生物多样化程度最高的地方,就是海水与淡水交汇的地方,潮汐大小会影响这些交汇区的规模。几亿年后潮汐就会变得很小。

板块运动对我们智慧生物的影响是如此之大,有必要再深入的讲一讲。

最容易想到的是,没有板块运动,就没有化石能源,因为煤和石油是要在地底形成,然后再抬升起来的。没有化石能源,恐怕工业革命会难上很多倍。

不过化石能源倒也不一定是必须的,虽然很难,我们倒不妨可以畅享一种利用生物能,或者日光发展起来的文明,那应该挺有趣。

板块运动给我们带来的,最重要的还是可控、缓慢的环境变化。

这回到了开头提到的观点:重要的不仅是环境,环境变化的可控、缓慢等特性才是更独特且更重要的。

我们很少想到:

任何高级、复杂的物种或产品,哪怕是人工设计的,它的生成过程都必须使用进化的方法。

也就是多次迭代、多方向尝试、在实际环境中淘汰筛选。

举个例子,当今 spacex 制造的星舰就属于一种很复杂的产品。它的诞生过程就属于典型的进化论主导的过程:

一、可回收火箭的原型是使用一台梅林引擎的蚱蜢跳小火箭,在 2013 年完成了尝试。在此之前,spacex 论证过伞降回收、隔热垫回收的构型,最终找到可回收火箭的道路。

二、2016 年用九台梅林引擎的猎鹰 9 火箭证实了多发并联的中型火箭。之后快速迭代了五个版本,在 2019 年达到成熟。

三、之后开始正式开发星舰,2019 年使用一台猛禽引擎实现了星舰原型蚱蜢跳,此时初代猛禽引擎已经迭代过多次,但还没到量产型号。大量试验不同的星舰制造工艺和材料。抛弃碳纤维、铝合金,选择不锈钢。在第一次试跳时已经不同完成度的试制过上百个舰体。

四、到 2023 年,星舰第一次试飞,没有分离就被主动炸毁,到现在已经进行了六次发射尝试。这几年星舰的方案经历了很多颠覆,包括用发射台进行回收替代安装在舰体上的起落架,用隔热瓦替代了燃料冷却散热,猛禽引擎的量产工艺迭代了两次。。。。

与小步快跑的星舰研发相对的是波音的 sls 和蓝色起源的新格伦火箭,它们力图把做完整舰的设计和论证,在第一次(或头三次)就达到很高的成功率。并没有利用实际发射分阶段整体论证产品。

它们在整舰方案上并没有采用进化论的方法进行多次发射测试,也就导致了它们研发的进度比星舰长了很多倍。

当然,波音和蓝色起源在设计过程中肯定还是对子系统进行实际地面测试了的,也肯定经过多方案对比和测试淘汰筛选的过程。

因为我们不可能不在产品设计中采用这种进化论思维,区别只是贯彻程度而已。贯彻的越好,进化迭代的速度就越快。无论火箭、汽车还是飞机,人类都是在实际使用中不断的迭代中完善优化产品的,不存在一步到位设计出完美产品的可能。

一个环境不可能一步到位就从无序中进化出一个高度智能生命。缸中之脑不可能凭空出现,只有可能是先产生能够发育出缸中之脑的简单原型,然后进化迭代出来高级智能。

我们已经解答了地球的宜居环境对于生命的出现和维持问题,接下来就到最难的问题:什么样的环境才是适宜进化的环境。

这个环境不能有颠覆性的变化,我们在上面已经提到过很多,比如地轴在短时间内翻转、熔浆海洋淹没地表、水分全部流失等极端变化是不能有的。

这个环境必须能持续提供适当的筛选压力。也就是它必须持续、速度适中的不极端变化。

前面我们提到过分子钟的概念。给定生物量和资源,在一定时间内的变异资源是有限的,生物需要时间来适应环境变化。

板块运动的速度就比较适合。地球经历过两次雪球时代,整个表面都被冰雪覆盖,最近一次是 6.5 亿年前,以之为起点,高级生物用这几亿年在陆地上进化出人类。

这个过程看似漫长,但是经过几次大撞击导致的大灭绝时代,最近的一次是白垩纪事件,考虑到大灭绝时代的持续时间以及对陆地生物的影响格外严重,这 6.5 亿年的进化速度还是很快的,几乎用尽了生物变异资源的极限。

让我们跳去 6.5 亿年的绝大部分时间,以人类诞生的这 650 万年和板块运动的演化关系,来说明环境选择压力是如何耗尽了人类变异资源的。(刚好 650 万年是 6.5 亿年的 1%)因为:一、每个人,包括读者,都熟悉自己的身体构造,二、这段历史离我们很近,研究最充分,有充足的化石证据,三、人类是生命进化的最高成就,在地球生命中最有代表性。

————

650 万年的时间里,其实大陆板块运动的变化不大,很容易就可以概括出来。

对于南半球来说,南极已经和现在一样被冰雪覆盖,澳大利亚和现在一样干燥贫瘠(毕竟陆地养分已经流失了几十亿年),南美洲缓缓接近北美洲。

总之,可以把南半球发生的变化忽略不计。

北半球的大陆朝北移动,渐渐的把北冰洋封闭成了一片相对孤立的海洋。这在地球历史上是第一次。北极出现冰川,对地球气候的变化产生着全局性影响。

目前认为地球的气候受三个米兰科维奇周期影响,(10 万年,4 万年,2 万年)这其中的关键就在于,高纬度地区(北极)的海洋及冰盖,会放大地轴倾角和日照的变化。

在亚非欧三个大陆的挤压下形成了地中海,地中海不断干涸和重新填充,在 600 万年前最后一次干涸,又在 550 万年前重新注入海水,并从此不再干涸。地中海极大的影响着周边环境,冰川不时的向南侵蚀和向北退却。

给地球板块运动带来主要动力的是两个超级地幔柱,一个位于南太平洋,一个位于非洲。位于非洲的地幔柱制造了东非大裂谷,在近一千万年来有着地球上最丰富的环境多样性。那里有沙漠、草原和雨林,在赤道地区有着六千米高的雪山。

此时欧亚大陆已经基本成型,在现在纬度 38 度的地方形成一条长轴,不同的物种可以在这个宽广的大陆上迁徙。由于海平面不时下降,欧亚大陆上的物种不时的可以进入北美洲。

我们可以把这 650 万年间,地球生物的演化简单的描述为:

一、东非大裂谷地区在小范围内提供最大的环境多样性,形成各种物种充分竞争的小型实验室。

你可以把这里看成是物种设计的草图原型阶段,进化设计师在草图上快速的打着各种草稿,并快速的对比着这些简单的原型,筛选出有发展潜力的概念模型。

二、沿横向长轴展开的欧亚大陆提供物种的扩张空间,确保每种气候下的物种都有相当的种群规模。

你可以把欧亚大陆看成是大规模量产的市场检验阶段。工厂建立了大规模的生产线,在规模生产中微调着产品,让产品变得非常成熟。

三、北极制造冰川期等气候变化,给欧亚大陆的物种进化提供筛选压力。

而东非大裂谷的环境相对独立,这个原型工厂一直在出产着各种概念原型。

这也是为什么几百万年来人类一次次的从东非出走、在欧亚大陆上扩散的原因。

以上三点都是直接受板块运动影响的,哪怕这 650 万年大陆板块只移动了一点点距离,但这种微妙的变化就给气候带来了巨大的影响,毕竟大气层和海洋的质量只占地球质量的万分之二,生态系统只是地球表面一层薄薄的膜,极其脆弱敏感,很容易被影响。

南方古猿于 600 万年前在南非出现,当时非洲一部分森林消退,灵长目祖先从树上下来进入草原。

那么为什么是树栖的灵长目率先进化出了能双手使用工具并直立行走的智慧生物呢?

这是因为在树林间的快速攀缘需要很高的大脑运算能力。树枝之间有复杂的遮挡关系和空间层次,树间的快速攀爬不能只靠反应,而要能预判空间关系,要能在大脑中快速建立三维模型,想象快速运动的下一瞬间哪里是可以攀缘的地方。

而四肢协调也需要大脑活动有很高的运算频率和响应速度。

至今也只有灵长类动物能做到这一点(猿类远比猫科灵活,猫科动物只能靠夜间视觉捕食猿类)

树上的高糖果实和嫩芽能提供足够的能量,支撑高能耗的大脑活动。果实的颜色促进了灵长目三色视觉的形成。

树栖生活能支撑大规模的社会性灵长目族群,因为沟通带来的竞争优势很大(预警和繁殖)。

灵长目这种高级生物形成的前提是地球上必须进化出茂密的树林。树林对日光的利用效率最高,树冠是能量和营养储存最集中的区域。

当南方古猿下到地面生活后,它们原先应付攀缘运动的大脑算力就相对过剩了,毕竟草原只是个二维平面,运动较为简单。

在东非大裂谷地区,森林、草原、河流遍布。人类的祖先并不只是简单的从树上走到草原上,而是适应了东非所有多样化的地形,同时具有优秀的攀爬、奔跑、游泳能力。非洲的森林从来没有完全消失,而是在不同地区之间此消彼长。

最有适应力的古猿能够获得最大的地盘,也能在灾难降临时有最大生存概率。

这里有个问题:

是不是地球多几个东非大裂谷这种多样化的小型环境,提供更多的多样性,对进化的促进作用会大于欧亚大陆这种大型环境?

实际上人类走出非洲并不是单向的,在冰期来临时,也出现过几次欧亚大陆的人类重返非洲的案例。这时在外面得到的大规模进化优势又带回了非洲。

在欧亚大陆最终灭绝的人类亚种,有很多基因还是留了下来。尼安德特人和丹尼索瓦人已经灭绝,但我们每个人身上或多或少都还有他们的基因。

欧亚大陆对人类进化的促进作用越到后期越明显,发育越到后面,对自然环境的适应能力越来越不重要,而是对能建立更大规模组织的智慧要求更高。

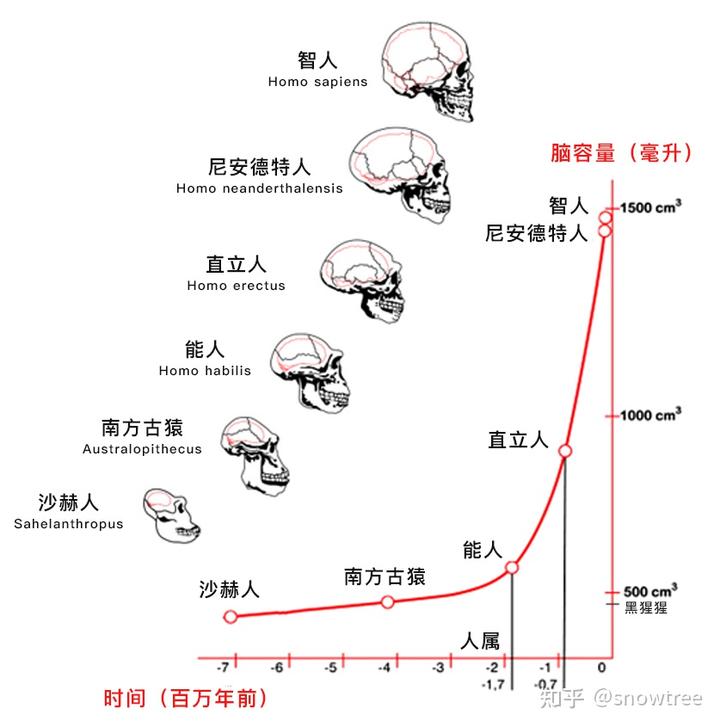

在这六百万年中,人类的竞争优势越来越倚重于智力,脑容量的增长是很明显的。

脑容量并不是衡量智力的单一指标,在不同物种间,不能简单说脑容量越大智力越高,但在人类自身的进化历程是可以大致这么说的。除了脑容量,所有和智力相关的生理因素,如大脑皮层褶皱度、额叶面积、控制语言能力的基因,都指向人类是随着进化越来越聪明的,可以说人类越到后期越靠智力进化获得竞争优势。

东非大裂谷快速变化的多样化环境以最高速度筛选进化,然后再扩散出去到欧亚大陆获得规模优势。人类几次走出非洲留下了明确的化石、基因证据。

但这个速度不能再快了,因为人类在这个阶段经历过几次大灭绝。

其中最严峻一次发生在 90 万年前,当时的干旱和降温让人类数量下降到了 1300 人左右。在今天可以归入极度濒危的范围,几乎都找不到当时非洲人类的化石。

还有几次人类数量下降到 2 万到几千不等的数量。最后一次是 5 万年前的气候变化导致尼安德特人灭绝。

而我们人类在几百万年间的进化速度,并没有随着这些大灭绝有跳跃式的提升,这基本上说明我们的基因变异资源已经用尽,我们的进化速度达到了可以达到的极限,环境变化再剧烈也刺激不上去了。

到了 5 万年前,决定智人语言基因完成了最后突变,彼时的人类与现在的我们,在基因上已经没有太大变化。我们的进步更多的依赖文化和科技的进步。

————

前面已经解释了地球生命的进化为什么是独特的。我们有幸几乎以最大速度穿过了层层大过滤器,抢先成为了已知宇宙中的唯一智慧生命。评论区还提出了一些有必要回答的问题,比如“如何确定地球进化路径的唯一性”,但我想留到以后再回答,在下面我想聊聊,在费米悖论下,人类未来应该如何自处。

————

搜寻地外生命的努力在费米悖论提出后已经过了七十年。

人类的探测技术日新月异,越探测,就越发现人类文明是个幸运的孤例。

相比于孤独,我们更应该感到非常幸运。

幸运在于广阔的宇宙给我们提供了无限宽广的发展空间,星际殖民会解决我们所有形而上的焦虑:

所谓的孤独感、

对隐藏着的星际敌人的恐惧、

对人类技术发展的不自信、害怕人类被困死在太阳系,

害怕人类被自身暴力毁灭、

这些都是没必要的。

一、星际播种是非常容易的事情。

即使只考虑我们现有比较容易实现的技术,我们都可以在几千万年内殖民到银河系的各个角落。

前面提到,简单的细菌和病毒是可以跨星际旅行的。

我们现有技术可以制造出以百分之一光速航行的微型航天器,向银河系宜居带播种微生物和一些有潜力的多细胞生物,就可以让目标行星减少 30 亿年的进化历程,只用 7 亿年就进化出智慧文明。

我们可以让这些微生物携带有地球至今为止的基因信息,控制他们的基因表达,让它们在特定环境下按照指定的方向进化,那就可以让它们避免走不必要的弯路,在外落地后,在几百万年内就发展出地球的整个生态圈。如果我们想,我们就能做到让人类在那个生态圈中进化出来。这不需要依赖人造子宫、冯诺依曼机器人之类的高科技,只需要依赖微生物。

银河系的直径只有十万光年,人类以目前的技术,只需要两千万年就可以在所有宜居的系外行星上广泛播撒地球生命的种子。

前面说过,我们几乎找不到能进化出智慧生命的星球,但要找到能适宜地球生命生活的星球就容易多了。

我们不需要考虑很大规模的生物圈,那么所有红矮星附近有海洋的类地行星都是潜在目标。

我们不需要考虑几十亿年的稳定环境,那么不管有没有地磁和板块运动,重力是不是比地球小都是无所谓的,类似原始火星那种短暂存在海洋的星球即可满足要求。

银河系宜居带以内高密度的分布着大量恒星,由于受到引力扰动和超新星爆发等极端事件的影响,那里的行星大部分没有超过十亿年的稳定环境,但对于我们播种生命的需求来说这已经足够久了。

在一亿年之内,我们以 1/10 光速发射的微型飞船可以在 1000 万光年内的本星系群里广泛播种。

在十亿年内,我们已经可以在一亿光年直径的本超星系团里播种完毕,这个范围内有 1000 万亿个太阳质量。

这个时间段,还不到地球生命进化史的三分之一。

十亿年后,在我们太阳系生命都还没灭绝,本超星系团就已经出现了百万亿个有生命的星球,其中有可能有上亿个星球按照我们的设计进化出有智慧的生命。这些生命经过短则千万年长则几亿年的独立进化,起码在社会形态上已经完全不同,到那时我们是不大可能感到孤独的。

各个大陆的人类基因水平高度相似,但不同的宗教、文化和社会制度,已经让各个国家之间存在极大的差异。在一个国家内部,相隔比较远两个省都可能存在文化认同不一的情况。

在一亿光年的广袤太空中寻求陌生感是最容易的事了。

二、星际旅行并没有想象中难。

如果以 10 亿年为期,那么人类的航行范围和播种范围大概率是几乎重叠的。

我们讨论星际旅行时,受限于地球上的资源水平,会低估星际飞船的规模。

以最慢的速度考虑,人类在一千年内可以开始大规模的太阳系开发,那时起人类应当已经脱离单行星演化的高风险阶段,到十万年后,对奥尔特星云的大开发应当已经完成。

以现在地球上的生产力水平来估算彼时的星际航行手段是肯定不对的。

届时人类的生产力水平是现在的百万倍以上,已经没有可能受到任何自然或人为灾害的影响而灭绝。水星可能已经被拆解成戴森云,人类已经几乎完全转移到太空,把地球完全留给自然环境。人类则慢慢的广泛生活太阳系的各个角落,产业经济也都早就向地球之外转移了。

太阳系被完全开发的情况下,我们建造的飞船是远远超过现在能够想象的水平。从速度上,我们可以弹射接近光速飞行的微型飞船。从规模上,我们可以在柯伊伯带以外建造直径接近月球的环状太空城,这些太空城有重力的生态圈把每层摊开来的表面积可以接近地球表面——地球生态圈的规模其实不大,如果只考虑 50 米深度的陆地表面以及大气层,它只占地球总质量的百万分之一。

天王星、海王星的质量相当于地球的 32 倍,如果拆解这两颗行星,利用它们的氢作为聚变原料,那么可以制作出近千万个太空城,每个太空城都有着超过地球的生态圈规模。

这些太空城建成时本来就已经在太阳系外侧,建成后如果有十分之一选择向外漂泊,那么最多一万年后就能到达邻近星系,在那里补充资源、建设亿万个新的太空城,进一步飘向远方。

这种太空城的规模还可以扩展,或是无数个太空城相隔百万公里的靠近在一起,形成超大规模的城市群。在千万年后,这些城市就像细胞组成复杂生命一样,组成一团城市云,这些城市之间存在海量的光速通讯和物资交换,它们的经济总规模是我们现在无法想象的。

在十亿年的时间里,地球起源的人类城市群在本超星系团里就可以遍地开花,它们会和之前播种产生的其它文明形成各种互动。

三、星际广播非常容易。

依据现有的技术能力已经能向几万光年外发射编制过的电磁信号,接受两百亿光年外的伽马射线暴。

如果以一千万年为期,在进行银河系大开发之后,人类只需要消耗几个恒星的质量,就可以向四面八方发射编制过的伽马射线,让相当于 21 世纪人类的智慧文明接受到人类的信息。

能进行星际航行的文明显然具有更高级的信息接受能力,所以起码在银河系内部,信息的星际传递是非常活跃的。

四、道德的星际普世性

不止人类,包括灵长类之类的高等动物都或多或少具有类似道德的善意行为。包括并不限于:

a、哺育不同群落甚至不同物种的幼崽,b、跨物种的协作和共生能力,c、不同物种间具有捕猎、协作之外的玩乐关系,d、尽量避免使用暴力

人类道德体系的形成有很多生理性(动物性)的起源,不全是理性推理出来。有一些向善的本能是进化出来的。

那么为什么人类的那些向善本能会具有进化优势呢?

如果我们把考察范围放大到整个地球生物圈,我们会发现社会性动物具有碾压性的竞争优势。

不考虑微生物的话,总质量最大的生物第一名是蚂蚁,第二名是人类(有说是牛),第三名是猪,第四名是白蚁,第五名是蜜蜂。

猪和牛是人类蓄养的社会性动物,如果不考虑蓄养对它们总质量的放大效应,那么我们可以看到地球总质量最大的生物是人类、蚂蚁、白蚁和蜜蜂,它们的共同点是都是真社会性动物。

真社会性起码独立起源了 9 次,它能成立的基础是个体要能主动哺育非自己亲生的后代。协作哺育后代的效率要高于个体独立哺育,有照顾妇幼本能的群体也就具有竞争优势了。

真社会性生物的群体选择大于个体选择,起码在同族群之内,暴力征服相对于协作共生并不具有优势。

不同物种之间的协作起源(7 亿年前)要远远早于真社会性(白垩纪)的出现。

我们可以见到蚂蚁会照顾蚜虫,犀牛鸟会给犀牛剔牙,协作关系是普遍存在的。

前面我们说过,单细胞生物在 7 亿年前进化到高等生物。不同种的细菌之间如果开始建立协作,哪怕再微弱,这种协作关系都会趋向加强,因为不同细菌在专门化生产的过程中会弱化自己的适应性,变得越来越依赖集体生存。这就是多细胞生物产生的“棘轮效应”。

7 亿年前的海洋中是有很多只顾自己发展的细菌个体,但还是出现了趋向于协作的细菌,它们身上都有产生“棘轮效应”的基因。

社会性的哺乳动物表现出复杂的社交行为,它们面对异类时并不总是趋向攻击。因为攻击需要耗费能量,也可能导致自身受伤,而一旦受伤在野外也就意味着死亡,即使是捕食也不会轻易出击。在吃饱喝足后,面对比自身弱小的物种,哺乳动物会有玩乐游戏的行为,一是锻炼能够增强未来的捕猎能力,二是有可能形成跨物种的共生关系。

对狗的驯化有可能早在 3 万年之前就成功了,人和狼的社会都有跨种族的友好行为,这也让这两个种族具有强得多的竞争优势——和狼协作的人类部落能在雪地里发现和追踪遥远的大型猎物,这在冰河时期至关重要,从而击败了那些不会和狼共生的部落,向善基因也就在人类身上留存了下来。

道德本就起源于动物性,很多时候长期利益是等价于道德的。

银河系宜居带的恒星系之间也就间隔几光年,星际航行时间相对于人类个体来说很远,但相对于人类的几万年历史来说就很近了。信息传递也就只需要几年,团结协作带来的收益会更大。

星际物种的分布也不会是全都聚集在恒星附近,而是广泛分散在星际空间之中。虽然我们人类大部分生活在大城市里,但在旷野和海洋上也都有人类存在,未来也许人类会大部分靠近恒星生存,但几乎肯定有大量的飞行器和城市飞行在广袤的太空之中,文明之间的无人区不会那么大。

这种文明的分布图景几乎肯定和“黑暗森林”法则里描述的图景不同。

攻击是生存遭到威胁时的应激行为,对于广泛撒种的星际物种来说,绝对不会面临文明灭绝的风险(十万年后单个人类个体都有可能难以消灭),那种不论三七二十一先打一枪再说的策略实在是很难想象会成立。

至于一个文明会不会主动隐瞒自己的存在,那还是有可能的,但文明的规模越大越发达,就越难想象会完全自闭。我们现在具有的天文观测能力能够从几千光年外发现地球不同寻常的大气层,从几万年外受到地球每时每刻发射的无线电。

我们现在每时每刻都通过手机泄露着自己的电磁信号,每个人都想保持隐私,但在协作带来的收益面前,似乎我们总是不得不默认选择暴露自己。

十万年后大概率是个人就能有星际通讯能力,要长期隐瞒自身存在,怕是这个社会的人口数不能大于 100。

所以人类大范围星际播种之后,宇宙应该是个充满无数不同文明、交流频繁的光明世界。未来的世界的局部可能还是会有战争和杀戮,但在进化中形成的道德和秩序也还是会具有竞争优势,永远在高等文明中流传下去。

创作不易,更多科幻、科普内容在专栏:

正在撰写内容,解释:为什么地球的碳基生物是唯一可能自然产生的生命形态