如果猪从地球上消失了,替代猪的地位的最有可能是什么动物?

当然是啮齿类,尤其是豚鼠和竹鼠。

数量庞大,生命力旺盛,繁殖快,易于饲养,能适应人类圈养。

其实人类尝试吃过的啮齿类动物五花八门,基本上能抓到的,不论是松鼠仓鼠跳鼠,还是豪猪旱懒河狸,都有被起锅烧油的经历。但其中大部分都有难以规模化养殖、易携带病毒、产肉量低等问题,终究未能大规模进入人类食谱。

而豚鼠和竹鼠,可谓其中的佼佼者,不用来吃太可惜了。

1.竹鼠。

恕我直言,竹鼠就是用来吃的。

人类食用竹鼠的历史非常悠久,考古学家在西安半坡遗址中就曾发现大量竹鼠骨头,证明 6000 多年前竹鼠就已经被人写在食谱上了。

《本草纲目》中记载:“竹鼠,肉味甘,补中益气”,“竹鼠大如兔,人多食之,味如鸭肉。”

《清史》载:“鼠脯,佳品也,炙为脯,以代客,筵中无此,不为敬礼。”

古人更是以“天上斑鸠,地上竹䶉”来称赞它的美味。

本人也有幸在 N 年前吃过一次红烧竹鼠(禁食之前),肉质软糯弹牙,像兔肉和牛蛙肉的混合,没什么异味腥味,个人感觉是好吃的。

不仅好吃,人工竹鼠养殖技术已经非常成熟。人工养殖竹鼠平均体重能达到 2-4kg,体型类似家兔。竹鼠可终年繁殖,妊娠期 50—60 天。一般年产 8 窝左右,每胎 3—12 只,可以满足量产需求。

除了较高的肉用价值,它的皮毛易于鞣制、染色,是制裘的上等原料。

2.豚鼠。

在肉用这一点上,只能说荷兰猪也是猪,在美洲的餐桌地位其实就相当于猪。

豚鼠以宠物之名为我们所熟知的,但其实是安第斯山民最重要的肉食来源,是印第安山区的传统美食。还曾一度是欧洲水手们航海时主要的肉类,在德语里被称为“鲸猪(Sweinswal)”。

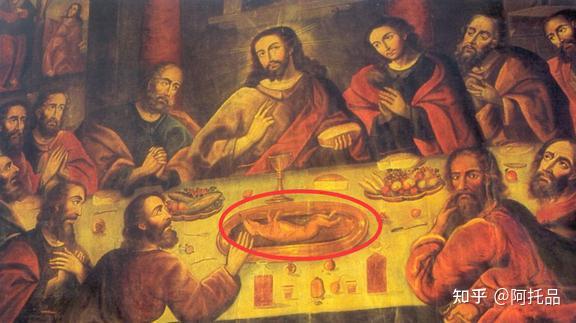

在马科斯•萨帕塔的画作《最后的晚餐》中,耶稣和信徒们的餐桌上摆的就是一盘烤豚鼠。可谓历史悠久。

直到现在,烤豚鼠也是秘鲁的一道名菜,名字叫 Cuy。正宗做法是掏空内脏,肚子里塞上香料,先腌再烤。

谈到养殖,豚鼠繁殖率高,抗病力强,饲养成本相对较低。在出生 1 到 3 个月时即可性成熟。一对豚鼠一年可循环繁殖 80 对。

从各方面来说,豚鼠都是相当成熟的选择。

另外,常见的小型啮齿类动物中,可以吃的还有家鼠、田鼠等。“闽西八大干”的其中之一就是老鼠干。但是由于饲养效率低下,肉料比差,所以没办法大规模饲养为猪的替代品。

3.水豚

除了这些鼠辈,再说一位重量级选手:水豚。这家伙能长到 35-66kg,甚至更大。植食,性格温顺。

南美洲大规模捕猎食用水豚的历史最早出现在 18 世纪。委内瑞拉人相当爱吃水豚肉,以至于吃到 20 世纪中叶,把复活节前一周吃水豚肉发展成了民族习惯,导致这一物种濒危。在委内瑞拉政府的保护下,2008 年被归为低危,现在每年允许捕猎约 8.5 万只野生水豚。

水豚的缺点是,它每年仅繁殖一次,孕期约 150 天,每胎 2~8 仔,且幼崽较难成活。而且它们是群居性动物,半水栖,饲养需要大片水域。虽然在南美洲有小规模养殖,却很难普及。但如果没了猪,这大个头作为补充肉类也是极好的。

当然竹鼠,豚鼠虽好,我国都明令禁食。水豚还不错,却远在南美洲。

给我写饿了,去买烤猪蹄吃了。感谢猪猪赐予我食物,猪门。