如果生物进化是为了适应环境,为何地球上的地理环境类型这么少,而生物的种类却有这么多?

谢邀。当有人说“地球上的地理环境这么少”时,出发点其实非常宏观。按我们初中地理学过的内容,地理环境无非是山地、平原、森林、沙漠、湿地、海洋等等几个大类。即使再加上气候带的差异,也不过是几十种组合。

但地球上的生物种类却高达数百万、近千万种 ---- 那为什么有限的环境种类能产生如此庞大的生物多样性呢?这里面关键的答案之一,隐藏在“微环境多样性”与“生态位分化”这两个概念里。

微环境是无限细节环境,可以提供无限多的演化舞台。

比如在表面上看,一片森林只是“森林”;一片湖泊就只是“湖泊”。但对生物来说,它们所处的并不是一个大环境,而是千千万万个精细的“微环境”。

拿森林里面的一棵树为例:从树根部到树顶,从主干到树枝,从树皮到树叶,每一个空间都拥有不同的温度、湿度、光照、气流、营养、共生物种和天敌密度。这些不同因素的微小差异,最终导致一个个微环境的形成,又在孕育出不同的生物群体后逐渐被正向巩固。

比如树叶的背面相较于正面更加湿润、阳光较弱,适合某些喜阴的昆虫藏身和取食。有很多蚜虫类体型极小的植物刺吸性昆虫,就常常栖息在树叶背面。蚜虫专门吸食嫩叶和幼芽的汁液,它们偏好呆在叶背这一侧,一方面因为较为潮湿、气温稳定,有利于它们生存和繁殖;另一方面也能躲避鸟类和阳光直射。

更有甚者,一些蚜虫还能诱导植物形成“虫瘿”(gall)作为隐蔽的繁殖场所 ---- 这属于动物靠一己之力改变了植物的转录组,让植物变形成为原本不可能达到的样子,算是进化上的小奇迹。

与躲在树叶背面的蚜虫不同,很多椿象以树木为宿主,专门在树干缝隙中产卵和躲藏。椿象有坚硬的口器,可以刺入树皮吸食汁液。这些缝隙不仅提供食物来源,还能为其越冬提供庇护,避免天敌入侵。

除此以外,常年暗无天日的树根也并没有更显荒芜。很多真菌可以在这里找到最合适的共生环境,就比如松露与橡树、榛子树等植物的根系形成外生菌根。

这种共生关系也是多年进化的产物,双向互利,在树木这一边来看,可以让树木从土壤中更高效地吸收矿物质和水分;从松露这一边来看,松露可以通过植物提供的碳水化合物维持生长。

即便是同一棵树,也并不是每个角落都处在稳定微环境里一成不变 ---- 在不同的季节、时段、天气条件下,这棵树会形成动态变化的微环境,足以支持一整个小型生态系统的存在。

上面提到的不同的微环境就对不同的季节有不同的偏好。夏季树叶多,枝叶间形成阴凉潮湿的空间,适合蜗牛、蚜虫等湿生生物栖息。而冬季落叶后,阳光可直射树干,使得椿象更活跃。

甚至一天之间也有不同的生物代谢活性:清晨露水凝结,有利于菌类孢子萌发;中午日照强烈,温度升高,则可能促使昆虫加速代谢、繁殖。暴雨来临前,空气湿度剧增,蚂蚁会改变觅食路径,转向树冠更干燥区域。

这些微小而频繁的环境波动,构成了一个高度动态的生态舞台,促使不同生物在时间和空间中灵活分布、分工协作,维系着一棵树上的“小型生态系统”。

在进化的漫长尺度里,两个生活在同一棵树上的虫类,如果分别生活在不同的微环境中(比如地表与树冠),其进化路径也会逐渐分化,最终形成两个不同的物种。这就是非常常见的异地分化。

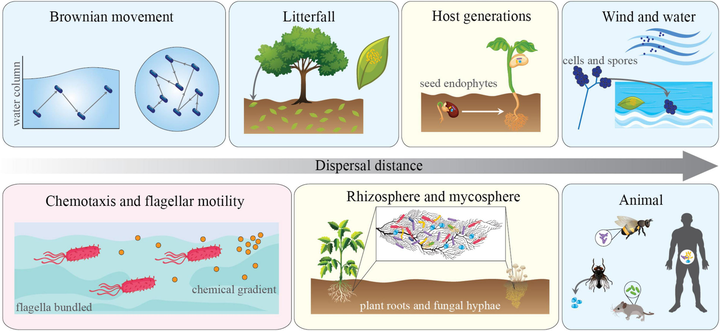

除了“客观环境”促成的分化以外,生物自己也会在一定程度上改变环境、为其他生物造就环境,从此进一步演化出更多微环境和物种。这里面要靠的,就是生物和生物之间的相互作用,也就是生态位的有限环境里可以发挥巨大的作用。

笼统来说,生态位指的是一个物种在生态系统中所扮演的角色,包括它吃什么、被谁吃、在什么时候活动、在哪里繁殖、与谁竞争、如何利用资源等等。换句话说,生态位属于是相同地理位置里面的特异性“功能位置”。

用我们熟悉的社会和城市打个比方 ---- 如果把一片森林比作一座城市,那么生态位就像是城市里的各种职业和生活方式:即使大家都住在城市里,有人是清洁工,有人是医生,有人是夜班工人,有人做外卖配送,每个人的作息、行动轨迹、社会功能都不同。

同样,即使是生活在同一片湿地,不同种鸟类可以通过取食方式(捉虫、啄鱼、滤食水中浮游生物)、活动时间(白天、黄昏、夜间)和筑巢地点(地面、树上、洞穴)来划分各自的生态位。这也就是说,即使大家都吃一种东西、都用一块地、都被同一个东西吃,也可以靠倒时差来实现井水不犯河水。

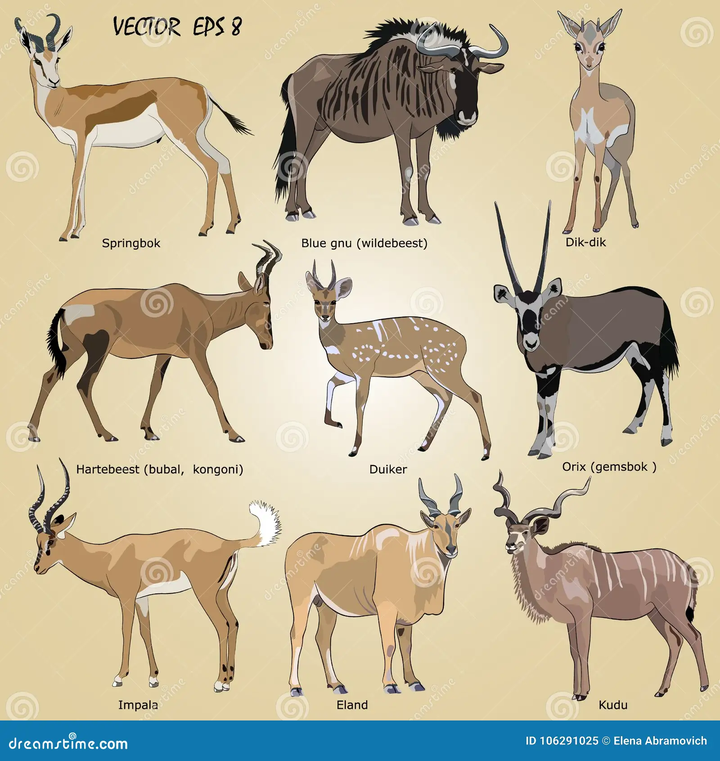

比如非洲的羚羊种类众多,有些吃低矮的灌木,有些吃高草,有些则专吃树叶。哪怕它们都生活在同一片草原上,因为食物来源这一生态位变量不同,它们就能和平共处,各自演化出适应自身饮食方式的身体结构和行为模式。

因此,生物所适应的“环境”,远不止地形与气候这些大尺度的分类,而是无限细分的各种微环境、和不同生物靠占据不同的生态位来实现的。