宇宙探测器的寿命一般多长?

当一颗探测器「寿终正寝」,并不意味着探测器本身完全不可用了,可能是达到了以下几个条件的任意一条:

- 失联。如果一颗探测器除了不能跟地面通信以外一切正常,那这种「已读不回」的状态也无法继续进行探索研究任务。

- 失态。当一颗探测器因为某些原因(如燃料耗尽,陀螺仪失效)不能保证自身状态自由可控,就可能影响其他部件的正常工作。

- 失能。这里主要指探测器搭载的科学载荷由于各种原因罢工,这时候即便还能跟地面通信,作为「探测器」的使命也基本到头了。

- 失宠。可能是没钱运营,也可能是有了更新更好探测器。

历史上因为 1 差点提前领便当的有伽利略号木星探测器(服役 14 年)。

2 的例子很多,应该说许多探测器的退役都跟 2 有直接或间接的联系,著名的有卡西尼号土星探测器(服役 12 年),康普顿伽马射线天文台(服役 9 年),开普勒空间望远镜(服役 9 年)等,最新的例子有盖亚天文卫星[1](服役 11 年)。

3 的例子也不少见,像哈勃空间望远镜最初的状态就和失能没有什么区别,添加了修正镜以后才能正常观测(在役)。另外如红外望远镜需要冷却剂让仪器在较低的温度上运行,当冷却剂耗尽,仪器就不能正常工作了。因此退役的有赫歇尔空间望远镜(服役 4 年)。

因为 4 退役的探测器似乎还没有先例[2],但按照这届美国政府的尿性[3]保不齐会让世界开开眼。

如果只看「宇宙探测器」,就是那些研究目标不是地球的探测器,这些探测器的寿命中位数应该在 10 年以上。最著名的旅行者号双子星已经服役了近半个世纪,哈勃空间望远镜经过数次维修保养,服役时间也来到了 35 年。

在 2025 年这个 21 世纪的四分之一节点,听到「90 后」这个与年龄有关的标签,大家的第一反应大概还是会跟年轻、朝气、活力这样的形容词关联。不过在航天领域,一颗探测器如果是个「90 后」,那可算得上是活化石的存在了。

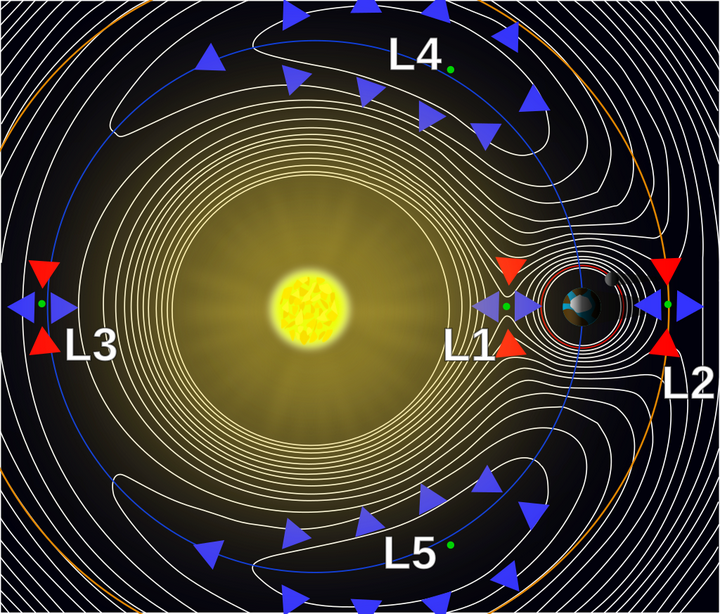

据公开资料[4][5][6],现役探测器中服役时间超过四分之一世纪的只有约 20 颗,除了旅行者号双子星,剩下的探测器大多围绕地球运行,但还有 3 颗例外——在距离地球约 150 万千米的日地拉格朗日 L1 点,有三颗服役时间接近或已经超过 30 年的太阳探测器。

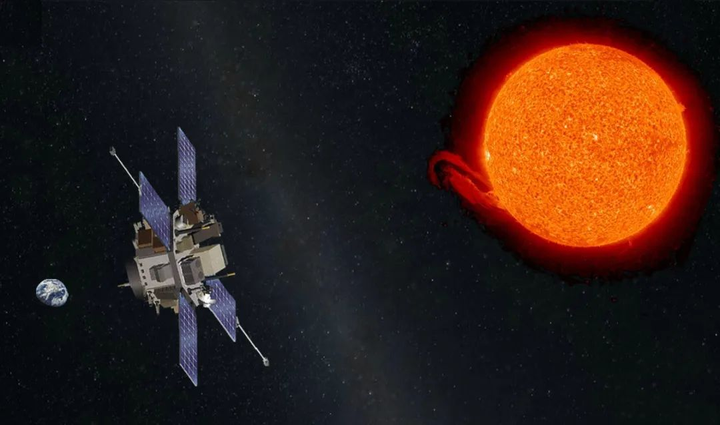

三位「90 后」太空劳模中的大哥是风太阳探测器(Wind),1994 年 11 月 1 日发射升空,原设计寿命 3 年。探测器的主要任务写在了名字上——旨在研究太阳风,为此探测器需要放在一个介于太阳和地球之间的位置,这样才方便我们了解太阳风与地球的磁场发生相互作用之前的各种表现与性质。探测器搭载了各种科学仪器,覆盖了带电粒子、电场、磁场、射电波、伽马射线爆发等多领域探测能力。

风太阳探测器在服役期间状态稳定,它的超长待机表现有赖于充足的燃料储备——如果仅考虑燃料问题,风太阳探测器还能继续工作半个世纪。30 多年来,有超过 7000 篇研究论文引用了风太阳探测器的数据,100 多位研究生在这位太空劳模的助力下取得了学位。

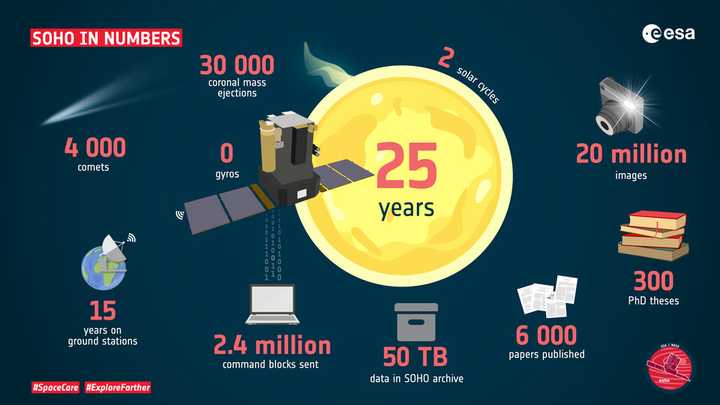

二哥索贺号全名太阳和日球层探测器(Solar and Heliospheric Observatory,SOHO),1995 年 12 月 2 日发射,原设计寿命 2 年。探测器有三个主要目标:一是研究太阳内部的动力学和结构;二是研究为什么太阳的外层大气(即日冕)比太阳表面热得多;最后是研究太阳粒子风在何处以及如何加速。

和大哥不同,索贺号的职业生涯并非一帆风顺:1998 年 6 月 25 日,也就是卫星服役约两年半时,由于维持卫星姿态的陀螺仪发生故障,卫星在电量耗尽后失去了联系。地面团队经过三个月的努力,于 1998 年 9 月中旬重新恢复正常的卫星姿态,此时卫星上三个陀螺仪仅剩一个可以正常工作,并且在同年年底也宣告失效。此后卫星不得不每周消耗约 7 千克的推进剂以维持姿态。团队与时间赛跑,将卫星的姿态控制程序修改为无需陀螺仪的模式。自 1999 年 2 月起,索贺号成为了一颗无需陀螺仪维持三轴稳定的探测器[7]。索贺号预计可以正常服役至 2027 年以后[8]。

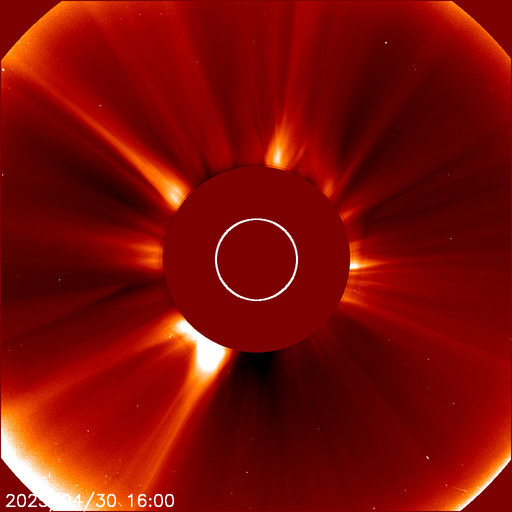

索贺号在天文爱好者圈子中有很高的知名度,这得益于其搭载的大角度及光谱日冕仪(LASCO)。该仪器最初设计目标是通过制造人工日食研究日冕的结构及演化,后来有人注意到由于仪器阻挡了来自太阳光球的眩光,可以更容易注意到距离太阳很近的彗星,即掠日彗星。截至 2024 年 12 月,通过索贺号的日冕仪发现的彗星数量已累计超过 5000 颗。

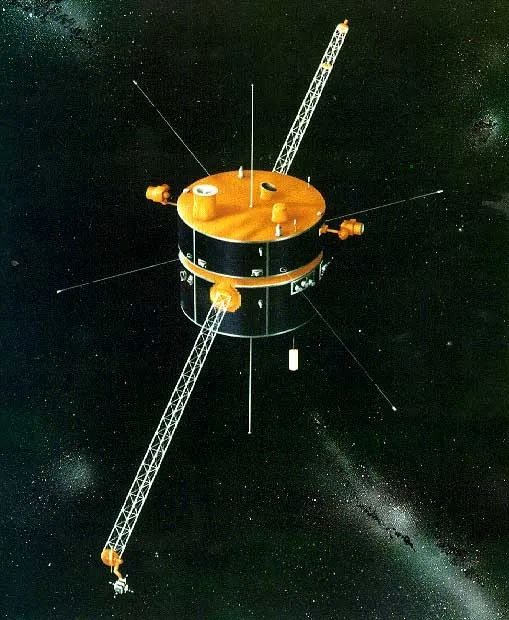

三弟高新成分探测器(Advanced Composition Explorer,ACE)于 1997 年 8 月 25 日发射升空,原设计寿命 5 年。探测器搭载了四类科学仪器,分别探测不同能量的粒子,太阳风 / 星际介质,宇宙线,以及磁场,为空间天气预报提供关键基础数据。目前卫星上的仪器除了太阳能高能粒子离子电荷分析仪 (SEPICA)外都保持正常工作状态[9]。我们可以在 NOAA 空间天气预报中心的网站上查询到 ACE 搜集的实时太阳风数据[10]。根据控制卫星姿态的燃料储备推算,卫星预计可以服役到 2029 年。