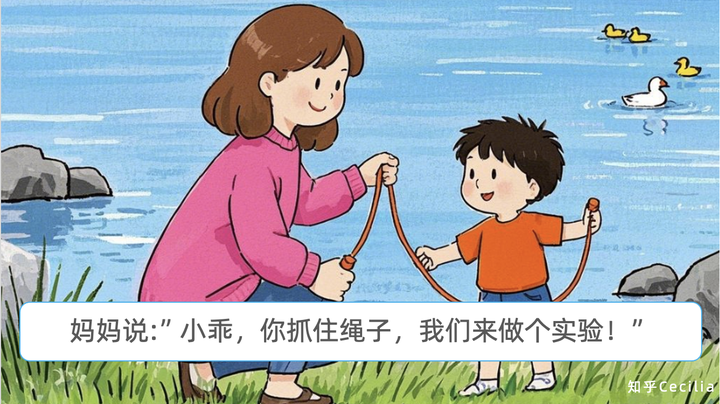

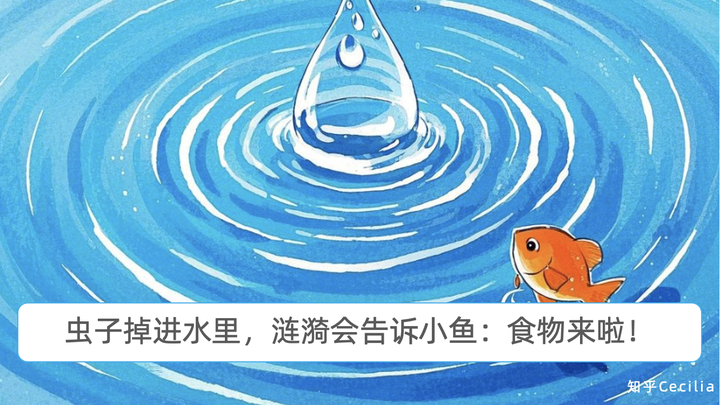

怎么向 5 岁孩子解释水滴落在水面的涟漪?

嗯,特意为这个问题原创了一本绘本……

- 完 -

2025.2.10 更新

感谢评论区各位的建议!

我们在给 5~12 岁孩子讲解科普知识时,其实有两种不同的思路:

一种是建立框架,也就是知识体系,蜻蜓点水地让孩子掌握整体思路。

这种讲解可以训练孩子的逻辑思维,更好地建立"认知塔";后期学习的时候,知道自己学到哪个知识板块了。但这种讲解方式对孩子的要求也比较高:需要识记的术语比较多,需要反复巩固等等,所以适合 10 岁以上的孩子,尤其是初中生及以上。

比如:

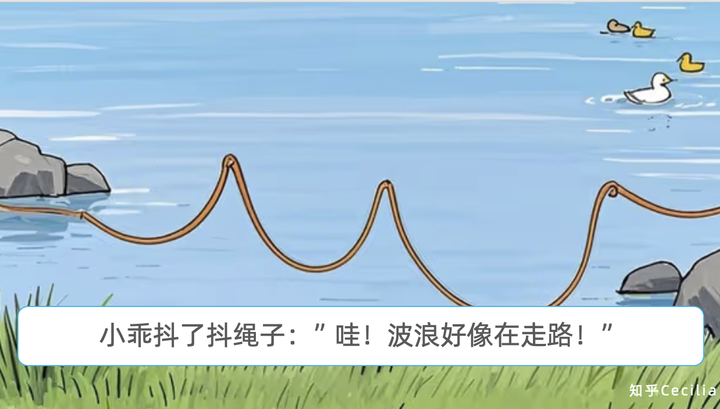

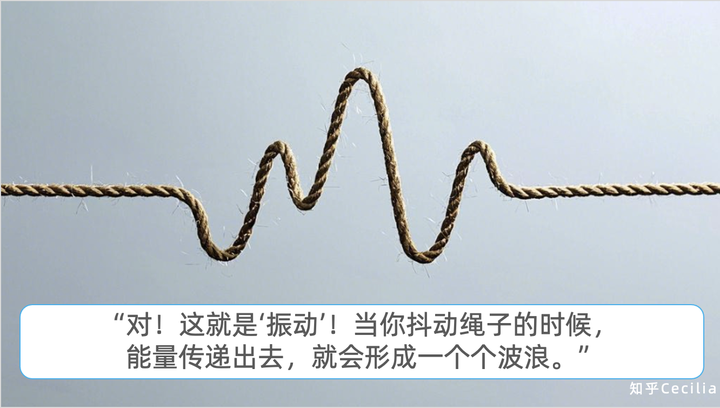

- 第一步,让孩子理解波的振动和传播

可以通过水面上的波纹示范“水滴如何引发波动”,让孩子观察并理解波的传播方向和特征;也可以通过敲打物品,发出声音,解释声音是如何传播到远处的。

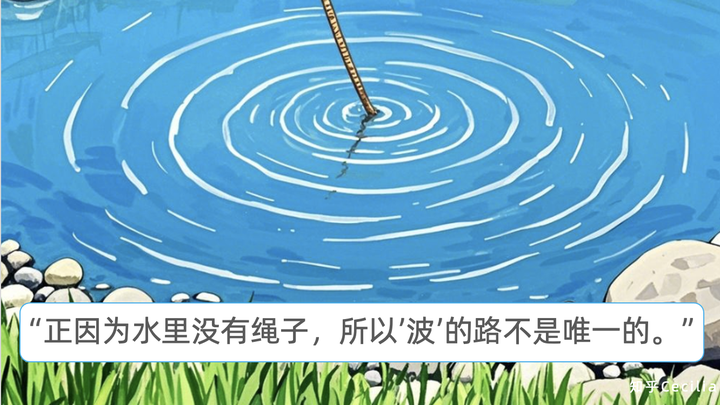

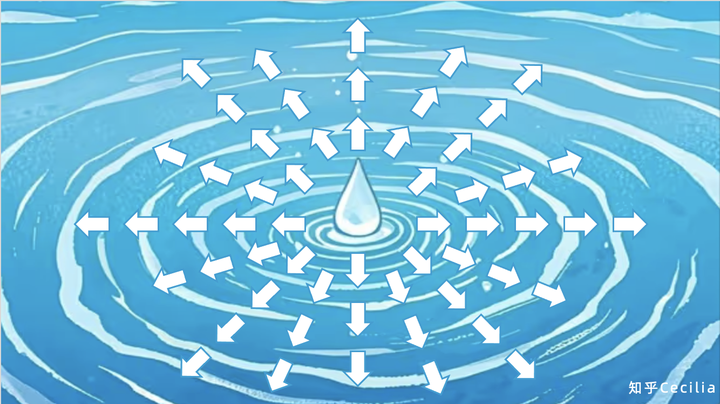

- 第二步,让孩子认识到不同的波有不同的传播方式

以涟漪为例,讲解波在水面上如何传播,并强调水面波的“无方向性”,即波从水面中心向各个方向扩展;也可以讲解声音是如何通过空气传播的,使用“气球振动”或“拍桌子”实验来展示声音的传播方式。可以引入「传播介质」的概念,例如水波通过介质(水)传播,声音波通过空气传播等。

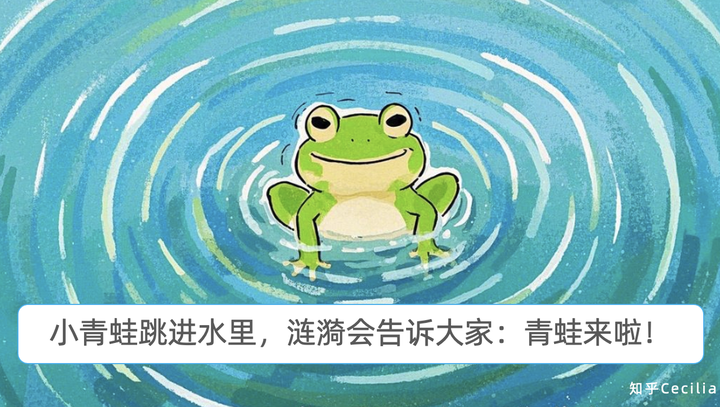

- 第三步,让孩子理解波的感知与作用

波不仅能传播信息,还能被不同的生物感知,并起到一定的作用。比如,风波会带来温度变化,声音波会传递声音信息等。

一种是把单个要点掰开揉碎讲明白,然后逐步深入。

这种讲解方式是为了让孩子真正吃透某个知识点,然后从知识点,到应用,到创新……这种做法的好处是适合全年龄段的孩子,有点类似于 PBL(项目式学习)。

比如:

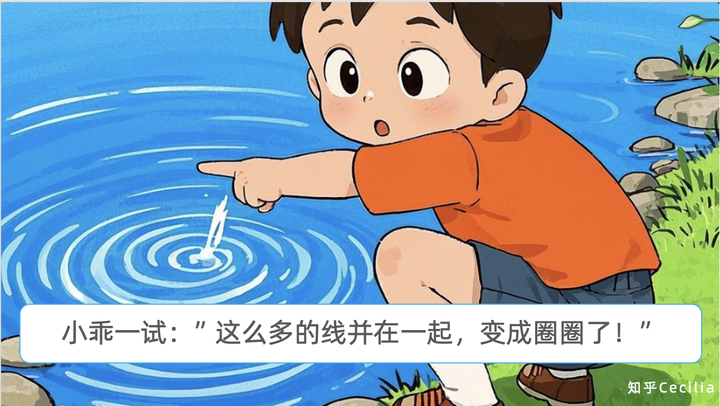

第一步,向水中投入不同的物体,观察形成涟漪形状、传播速度的不同;

第二步,向水中同时投入两个不同的石子,观察水波之间的干涉;

第三步,向水中同时投入多个不同的石子,观察最终形成的水波;

第四步,可以尝试用嘴吹水面,观察形成的水波和涟漪的不同……

这种就属于就"水波"研究"水波",非常适合一点点深入研究问题,同时让孩子从定性理解,转向定量研究……即便是 5 岁的孩子,也可以很开心地参与进来!

--- 有人问:你是做儿童教育的吗?---

我硕士毕业于北京师范大学环境经济专业,一直从事咨询行业,直到怀孕后,因为险些早产,遂辞职在家,全职照顾两娃大概 7 年时间。

我家有两个男孩,一个三年级,一个五年级,目前都在北京海淀公立小学念书。随着孩子的成长,我也需要把重点从"养"逐渐升级到"教"。

这个问题,是我家 8 岁的小乖,一听就感兴趣的!于是,他负责提问,我负责回答,最终共同完成了这篇回答。

很意外,能获得这么多的肯定。感激!

希望能和大家一起,在养育孩子的路上,共同尝试和努力!