易拉罐拉环打开时总有一部分要泡到饮料里,感觉很容易导致细菌病毒进入,会有健康风险吗?为什么要这么设计?

其实严格来说,这样设计才更安全,但是在运输、仓储条件正常的前提下。

比如现在夏季洪涝灾害多,被污水污染过的罐装饮料,即使表面看着密封也不能喝,或者放在老鼠、蟑螂多的仓库中拿出来等情况,这些都是非 常规仓储条件。

当不确定储存条件拿出来的罐装饮品,擦一下或者用吸管是有必要的。

说白了,这是安全 + 环保 + 成本效益三方面的考虑结果。即使加塑料盖也不是最佳方案,因为八宝粥和饮料易拉罐的生产线速度和成本不一样,消费场景也不同,一个吃得慢,开合多次;一个即开即饮(这点后文细说)。

拉环分外掀式和内嵌式,内嵌式固定拉环基本已是主流

虽然我们大多数人认为汽水罐的设计相当简单,但追溯到过去,这种几乎无处不在的拉环不仅容易污染环境而且也造成了一定的安全危险,因为不管是什么样子的拉环,拉断拉环都是难题,这就造成了可能误食的情况,这就给诊疗造成了一定难度。

早在 1976 年《美国医学会杂志》的一篇题为“Aluminum "pop tops". A hazard to child health”指出的那样,在三年多一点的时间里,至少有七名儿童“因吞食或吸入铝制饮料罐的拉环而出现并发症而接受治疗”。偶发误吞或吸入仍可能引发食道或肠道梗阻在当时十分棘手。

为什么一个拉环造成危险这么大麻烦呢?

首先,误食拉环难诊断。一个特别严重的问题是,铝通常无法在 X 光下显示出来,由于铝质密度只有约 2.7 g/cm³,X 光平片识别困难(低显影),常导致影像漏诊或延误。因此,那时候除非患者或其家属能明确告诉医生近期吞入了拉环,否则即便病史吻合,医生也常常难以在影像中定位拉环。

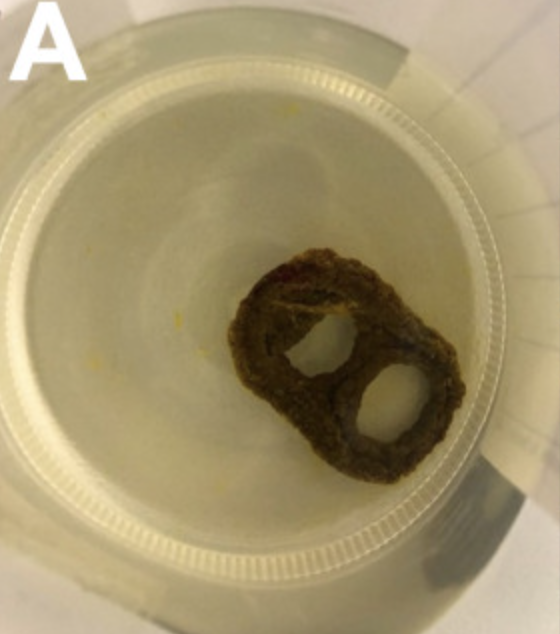

在所有误吞案例中,也有延迟多年才确诊的:一名 22 岁男子,在赴越南服役期间不慎吞入拉环,造成长达四年的反复间歇性腹痛(小肠梗阻),通过腹部和骨盆的平片和计算机断层扫描(CT)发现异物,手术取出后才发现是已经性质改变的拉环[1]。

其次就算诊断对了,取出拉环的环节也并非像取根鱼刺那样简单。因为拉环常被食物、脓液或肉芽组织包裹,所以通常需要通过食管镜检查,甚至是开胸手术,由于锋利的拉环边缘很容易切到身体内部组织,曾有一名 11 个月大的婴儿因拉环穿透主动脉弓而死亡。

内嵌式固定拉环有什么好处?真的脏吗?

我们平时喝的易拉罐饮料,拉环的设计其实大有门道。它之所以做成“内嵌 + 往里掀”的结构,不是为了“强迫”你喝到点铝圈味儿,而是为了更安全、更省力也更密封。

这个结构可以让开启时的力量集中作用在罐盖的预留薄弱环线上,一撬就开,减少用力过猛导致的手滑或撕裂。而且这种方式不会留下锋利的金属边缘,不像以前那种“整个拉环撕掉”的老式设计,稍不注意就会刮嘴、划手。

另外,拉环向里压,也比向外掀更能防止打开瞬间饮料飞溅出来,尤其是碳酸饮料在晃动后,“安全阀”一样的设计起了不小作用。

不过也有很多人会疑惑:既然拉环会压进罐里,为什么平时我们喝了这么多罐装饮料,几乎没人因此生病?这是因为在正常的生产和流通过程中,易拉罐的清洁和密封标准其实非常严格。饮料罐在出厂前会经过统一的清洗、喷涂和密封,拉环与罐盖虽然在结构上会接触饮料,但它们在封装完成后就是一个相对密闭的系统。

再加上在仓储、运输和销售过程中大多数都是在干燥、清洁的环境中完成,细菌和病毒难以大量附着或繁殖。即便有少量灰尘,也不足以引起健康问题。

但这一切的前提是“常规环境”。一旦遇上洪水、泥石流等极端天气,情况就完全不同了。洪涝灾害中的污水往往含有大量粪便污染、致病微生物、化学污染物,而这些水极可能直接接触到饮料罐的外壁和拉环。此时,即便罐体本身没有破损,表面已经高度污染。

当你习惯性地打开易拉罐,拉环一压、气一响,就可能把表面沾染的细菌“送”进饮料里。像大肠杆菌、沙门氏菌、霍乱弧菌等都可能通过这种路径进入人体,引发腹泻、发热,甚至更严重的感染。因此在洪灾后,凡是曾经泡过水的罐装饮料,无论看起来多么完好,都不建议饮用,哪怕是简单擦一擦,也无法保证安全。

那可以加塑料盖吗?

其实加塑料盖解决的是一个理论上的小风险,但会引入更大的成本、环保和回收问题。目前全球“减塑”趋势,行业整体倾向于减少多余部件,比如塑料吸管、收缩膜、厚塑封等,包括国内之前管制塑料袋的规则出现。

此外,八宝粥罐头通常是常温保存、随时可吃的固体 / 半固体食品,开盖后可能吃不完,需要“二次封口”,易拉罐饮料易拉罐生产线每分钟可冲压几百罐,一般是一次性喝完,打开就直接喝,几乎没有二次封口的需求。

而增加塑料盖并不能完全杜绝污染(盖子本身也可能被污染,而且不能保证完全密封,运输颠簸中还可能松脱、碎裂,给零售商和消费者带来不便。

所以如果你不确定储存条件正常,你在饮用前可以:

- 检查罐头状态:若发现罐头存在凹陷、生锈或明显污渍,应直接丢弃或按规定回收,切勿继续饮用。

- 清洗消毒:饮用前,先用清水冲洗罐头顶部,或用干净的湿布仔细擦拭罐口边缘,减少表面附着的污染物。

- 减少直接接触:可使用吸管饮用,或把饮料倒入干净的杯子中再喝,避免嘴巴直接接触罐头边缘。