有人说蕨菜吃多了会增加癌症风险,是真的吗?那么吃蕨菜应该注意些什么呢?

最近逛菜市场的我总能看到新鲜上市的当季菜,比如香椿、荠菜、蕨菜、春笋等。但我从来没买过蕨菜,一是我对蕨菜没有特殊喜好,二是经常会看到蕨菜致癌的言论,不吃也罢。导致风险的主要成分是原蕨苷。

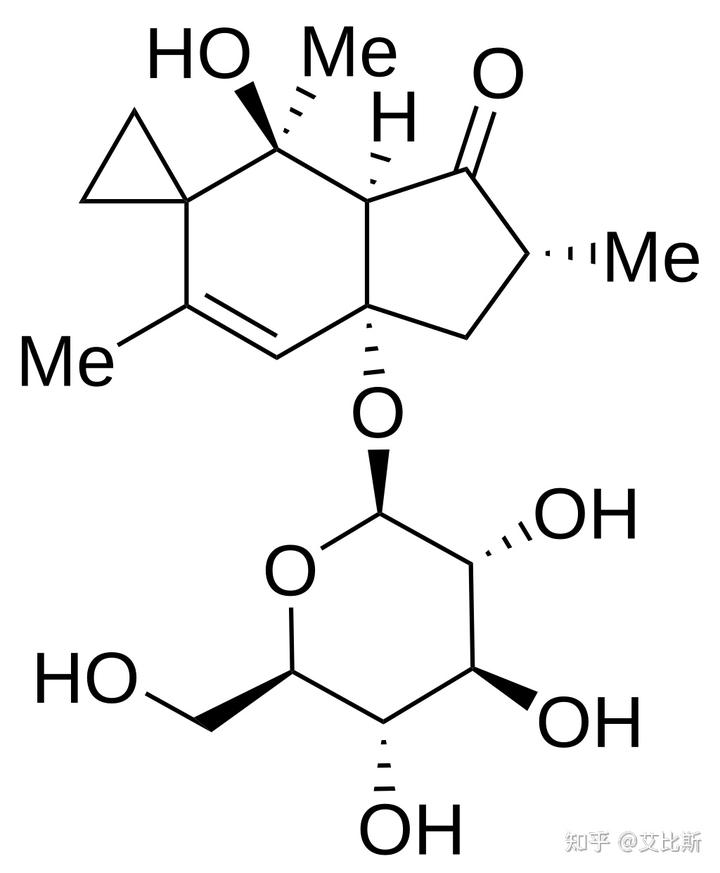

原蕨苷 Ptaquiloside 是一种由蕨类植物(主要是蕨菜)在代谢过程中产生的葡萄糖苷。

蕨类植物(俗称蕨菜)存在于从亚热带到亚北极地区的所有大陆。多种蕨类植物中都可以检测到原蕨苷,包括蕨属、凤尾蕨属。我们在市场上吃的蕨菜又叫龙爪菜,就是蕨属植物的一种。

蕨菜中的原蕨苷含量在不同物种之间差异很大,并随着植物部位、植物生长地点和采集季节的变化而变化。原蕨苷的浓度在植物干重的 0 到 1% 之间。通常,在蕨菜的幼嫩发育部分(如春季和初夏的枝条和展开部分)中的浓度最高。

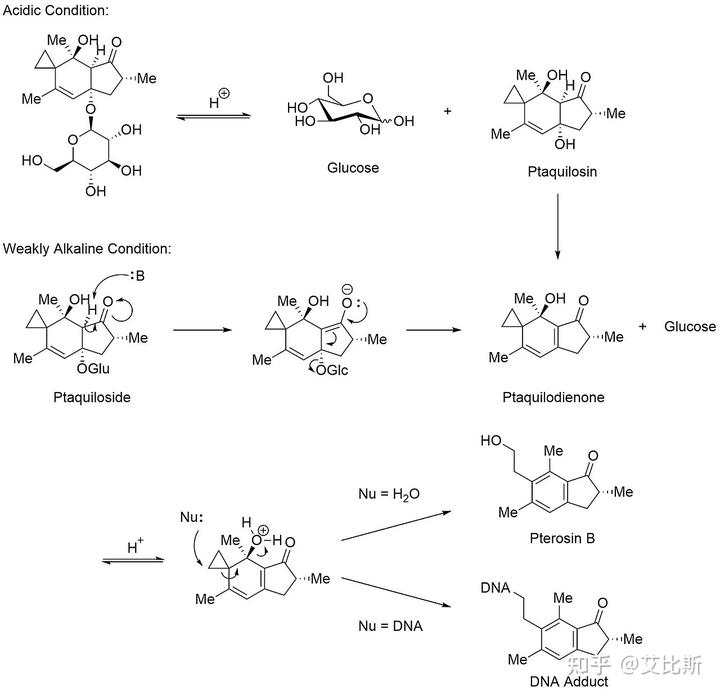

原蕨苷的致癌机制是容易造成 DNA 损伤。

在生理条件下,原蕨苷很容易释放葡萄糖生成 ptaquilodienone,一种二烯酮。氨基酸与二烯酮的烷基化主要发生在半胱氨酸、谷胱甘肽和蛋氨酸的硫醇基上。二烯酮与 DNA 的腺嘌呤(主要在 N-3 位)和鸟嘌呤(主要在 N-7 位)残基发生反应,形成 DNA 加合物。烷基化会诱导 DNA 在腺嘌呤碱基位点的自发脱嘌呤和断裂。在与脱氧四核苷酸的模型反应中,在鸟嘌呤残基上发现共价加合物,N- 糖苷键断裂从而释放出加合物。

在动物的观察中,食用蕨菜会导致反刍动物急性出血的现象,另外在大鼠的饮食中加入原蕨苷使得大鼠的原癌基因激活诱发回肠和膀胱肿瘤[1],其他动物如兔子、猪都有报道。

目前并没有直接证据证明原蕨苷导致人类的癌症,但是对人类的致癌风险主要是流行病学调查,也就是流行食用蕨菜的地区与食道癌和胃癌的发病率呈正相关。

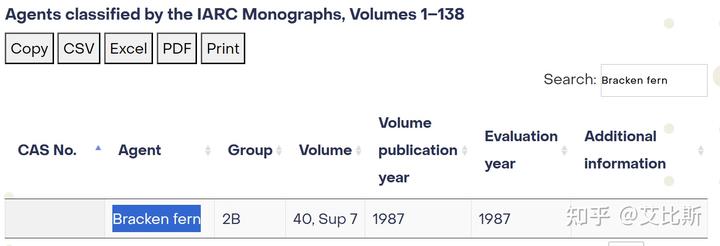

因此早在 1987 年,蕨菜就被列为 2B 类致癌物(对人类致癌性证据有限,但在动物实验中显示致癌性)[2]。

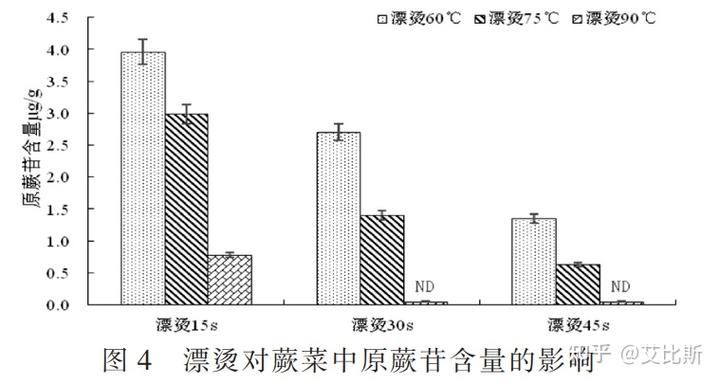

如果真的喜爱吃蕨菜或者想吃蕨菜的朋友,只要适当的处理就可以减少原蕨苷的摄入量,减少致癌风险。2019 年有研究不同加工方式对蕨菜中致癌物的影响。结果表明,随漂烫温度增高,原蕨苷有下降趋势,90℃漂烫 30 后未检出原蕨苷;随 pH 值增高原蕨苷有下降趋势,但影响不显著;5%NaCl 腌制 6 天,或 6%以上 NaCl 腌制 3 天以上可将原蕨苷降低为零;在现有条件下利用乳酸菌发酵蕨菜,均未检出蕨菜中原蕨苷[3]。

因此我们在食用蕨菜前记得焯水超过 30s 以上即可减少风险。或者用盐、乳酸菌制作泡菜,并保证腌制 3 天以上也可。、