研究发现「睡够 8 小时」可能是很多人的认知误区,过度追求八小时反增风险,怎么「睡」才最健康?

这项来自 2021 年的研究只能提示相关性,不能证明因果,实际上原文结果只提示了 7 小时附近风险最低,过短或过长都可能提示潜在健康问题,并没有进一步说明“8 小时就是误区”。而且要注意,这个研究人群平均年龄 54.5 岁,结果并不适合一刀切推广到所有群体,对于我国大部分年轻人每天能睡满 8 小时的比例本来就很低,我不明白为什么新闻却好像在提醒大家「别睡太多」???

下面我们细品这个新闻

睡眠这个话题绝对是一个永恒的痛点。它既关乎生理健康,也关乎社会环境,甚至成了当代人最普遍的焦虑来源。看看身边,你会发现真正能躺平到“睡太多”的少之又少,大多数人反而都在为“睡不够”发愁。能安稳睡满 8 小时,已经是成年人心里的“小奢侈”,而不是“误区”。

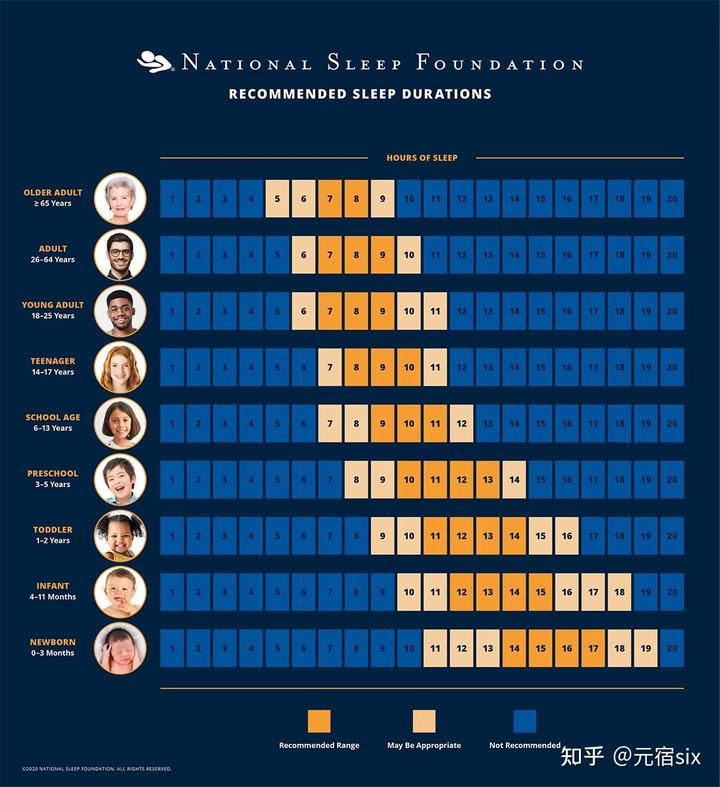

准确来说,并没有 8 小时这么精准的睡眠时间需求,事实上,国际医学与睡眠专家的共识[1]对成年人的一般建议是每晚睡 7-9 小时,注意这是针对成年人。

目前关于这些最佳睡眠时间的研究,多数也只是强调了相关关系而不是因果关系。

观察性研究能虽然能发现“某些现象经常结伴出现”,但这并不意味着一个导致另一个。这里的关系可以有很多种情况,可以是 A 引起 B 或 B 引起 A;又或者 A 和 B 都是由 C 引起的等情况。就像在小区门口蹲点,发现“拎垃圾袋的人更容易穿拖鞋”,真正的原因是“家里垃圾满 / 要去倒垃圾”,而不是垃圾袋让人换了鞋。

放到睡眠上也一样:数据里看到“长睡眠”和“更高风险”经常绑在一起,但这更可能是身体本来就有慢病或压力——它们既让人嗜睡,也带来更高风险。实际上,标题中这篇研究的作者自己也提示了局限:有残余混杂变量(比如没纳入睡眠质量、抑郁、社会经济因素),也存在反向因果的可能(只排除了自报的心血管病和癌症,其他慢病慢性炎症等可能仍然在样本里会导致睡眠延长),因此结论只能提示相关,不能证明因果。

也正由此,比起去纠结“到底是 7 小时还是 8 小时最好”,现实里更值得关注的是——真正的睡眠时长有没有被高估,是否真正掌握了自己的睡眠需求。

实际上,考虑到我们入睡和半夜醒来所花费的时间,我们的睡眠时间往往少于预期的理论时间,睡眠效率不会达到百分百。

哪怕你算准了在 23 点就寝,而在早上 7 点闹钟响起,精准在理论上算好了八个小时。但实际上当我们躺下去时一般不会立即睡着,也许会花大约 30 分钟玩手机,然后,再经过大约 30 分钟的辗转反侧,才最终进入深度睡眠。

而这些都还没算上平常不断积累的疲惫和身体状态,比如当你生病了,就可能需要更多睡眠以支持机体康复,毕竟睡眠和免疫系统的运作密不可分[2]。

实际上不用研究也能从生活的经历中清晰地看到:

- 有些人工作压力更大,可能需要更多的睡眠时间才能得到充分休息,

- 而有些人闲来无事钓钓鱼,那所需要的睡眠时间当然更少就能获得充分休息。

因此,睡眠需求因人而异,受年龄、基因、生活方式和整体健康状况等因素的影响。重要的是要了解我们身体的睡眠需求,以支持我们的整体健康状态。

如何弄清自己的睡眠需求?睡多睡少都不好

睡得少肯定不舒服,这已经有很多研究证明了,睡眠不足使人极度疲劳、注意力下降、推理能力下降,这些情况并不会按顺序出现,根据个体差异性,可能同时发生[3]。生活经历也告诉我们睡得少不仅不健康,而且不安全(比如高危作业时)。

那睡得多呢?超过 8 小时,超过 9 小时?

斯坦福大学神经学者 JR Winer 纳入了 4417 例对象进行研究[4],经过认知功能测试发现,每天睡眠多于 9 小时的人群,认知能力较正常睡眠时间的参与者明显下降,且有更多的抑郁症状和肥胖率,当然睡眠少于 6 小时也是不好的,认知障碍发生风险会显著升高。

弄清睡眠需求,做到以下几点1、不同年龄,睡眠需求不同

睡眠需求也会在人的一生中发生变化,老年人有时比年轻人需要更少的睡眠。

2、你的基因决定了你每晚需要多少小时的睡眠

基因决定了我们睡眠特性。通俗的说我们喜欢在一天中什么时间睡觉,以及如何应对睡眠不足这都是我们与生俱来的。那些具有特定基因的人可能只需要睡得更少,比如 6 小时也能精神,而有些人甚至更容易受到失眠的影响[5]。

3、你的睡眠质量也影响睡眠时间

大家常常纠结:到底该睡 7 小时、8 小时还是 9 小时?但真正决定你第二天精神状态的,不只是「时长」,还要看你在这段睡眠里究竟睡得好不好。

很多人以为只要在床上待得够久,就能保证休息到位,但现实存在的情况是,有人明明躺了 9 个小时,早晨照样起不来;有人只睡 6 个多小时,却能白天精神抖擞——差别可能就在睡眠质量。

因为睡眠不是堆积木,拼满八小时不代表就能搭稳。每个人可能都经历过翻来覆去或半醒半睡的痛苦。如果睡不好,睡再久也没用,你可能在醒了之后仍然感到疲劳。研究发现[6][7],睡眠时间短和睡眠质量差是导致许多不良睡眠相关影响的原因。

那怎么判断自己睡得好不好呢?美国国家睡眠基金会(NSF)曾经发布了良好睡眠质量的关键指标[8]。这些包括:

- 在 30 分钟或更短时间内入睡

- 每晚醒来不超过一次

- 醒来后在 20 分钟内重新入睡

- 在床上,有 85%时间在睡觉(即睡眠时间/ 在床上的时间)

- 白天精力充沛,例如如果在白天时你一直很累,注意力很难集中,或者经常情绪波动、持续打哈欠,白天难以保持清醒,易怒,认知功能下降,这些都是你可能睡眠不足的迹象。应该及时相应地调整你的睡眠时间表。这时候可以试着增加或减少你每天晚上的睡眠时间,看看白天你的感觉是否有明显的变化。请记住,你的身体可能需要几天的时间来适应新的睡眠时间表。

- ......

那么,如何提高自己的睡眠质量呢?

- 遵循一个有规律的时间表。记录你什么时候上床睡觉,什么时候醒来,每晚在同一时间上床睡觉有助于调节你的生物钟。睡眠时间不规律与睡眠质量和持续时间差有关。

- 创造一个安静的就寝时间。睡前养成放松的习惯可以帮助你进入睡眠状态。例如,听音乐已被证明有助于改善睡眠[9]。

- 创造一个舒适的环境。在一个安静、黑暗、温度舒适的房间里睡觉可以帮助你睡得更好。睡前太活跃,太温暖,或在嘈杂的环境中都与睡眠质量差有关[10]。

- 尽量减少咖啡因、酒精和尼古丁。研究表明,咖啡因、酒精和尼古丁的使用与睡眠质量差有关。试着在下午和晚上避免咖啡因[11] [12]。

- 睡前减少电子产品的使用。过度使用手机和电子产品与睡眠质量差有关。即使在睡觉前暴露在明亮的房间灯光下也会对你的睡眠产生负面影响[13]。

- 尽量避免在避开在深睡眠期间醒来:晚上如果只睡五个小时,很烦躁很低落,到了中午补觉的时候,睡太多了,起来又很烦躁很低落,为什么呢?因为所有人睡觉都不是一下就睡死 7、8 个小时,而是要经历 4~5 个周期。睡眠周期就这样从浅睡眠进入深睡眠→快速动眼睡眠→再回到深睡眠、浅睡眠,每次快速眼动睡眠阶段一次比一次持续时间长。因此,尽可能考虑避开深睡眠阶段,在浅睡眠期间醒来最好。要么在进入深睡眠前的 15~20 分钟内叫醒自己,要么就睡好整个完整的睡眠周期(如 90 分钟左右),一些睡眠周期程序或者前文的图都可以帮助自己计算达到深睡眠阶段的时间,但也是要注意这些只是作为一般建议值,还是睡眠所需存在个体差异,具体还是得以醒来时的精神状态来判断自己选择的小憩时间对不对。

因此,不仅要注意睡得足够长,还要注意睡得足够好。