蚊子停在天花板上是否比停在墙壁上能耗更大?

这得先解答第一个问题:

蚊子到底是怎么牢牢粘在各种表面上的?

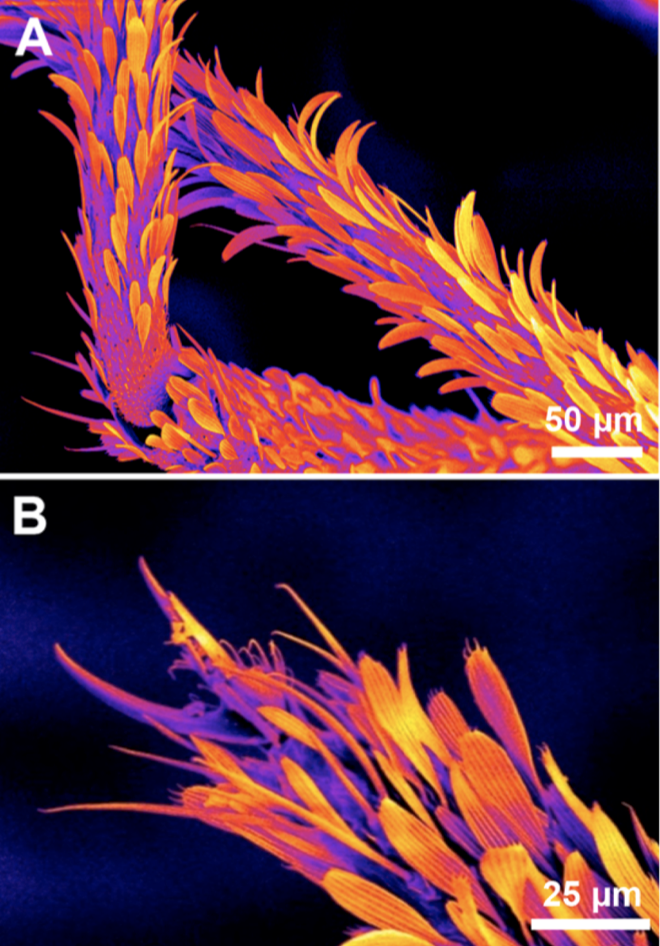

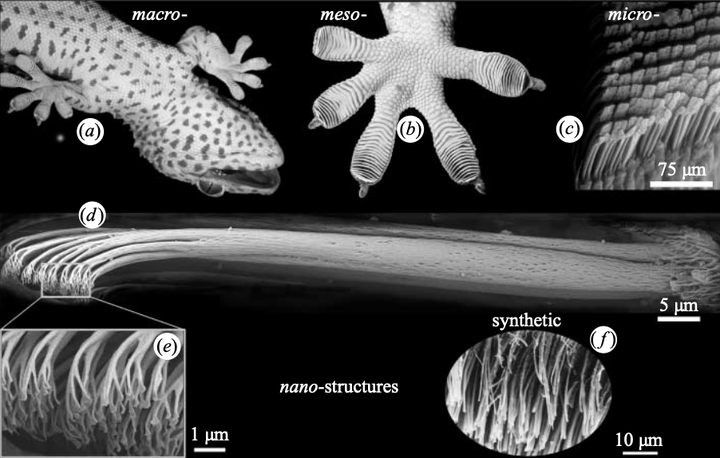

把蚊子的脚放大成千上万倍,科学家们发现上面布满了像刷子一样、超级细微的毛发,我们叫它“刚毛” [1]。

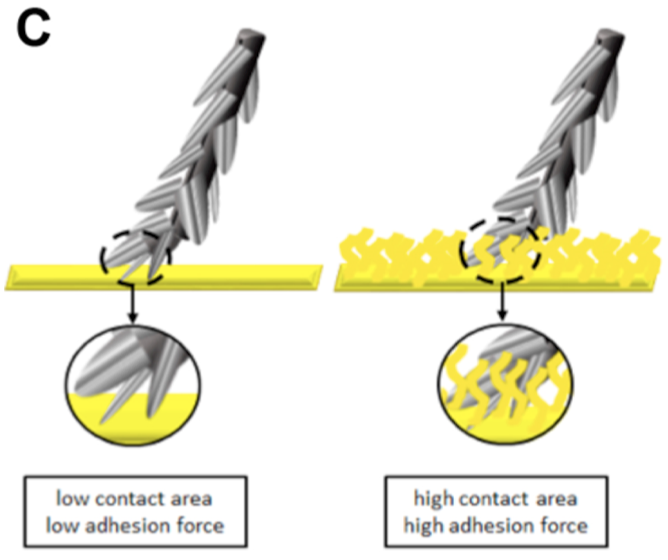

于是科学家提出了一个猜想:对于我们人来说,一个表面越光滑可能感觉越“粘”,但对于拥有这身“装备”的蚊子来说,情况可能正好相反。他们认为,

一个粗糙的表面,反而能让蚊子脚上的无数根小“刷毛”找到更多的接触点,像无数个微型的小钩子一样抓住表面,从而产生更大的附着力 。

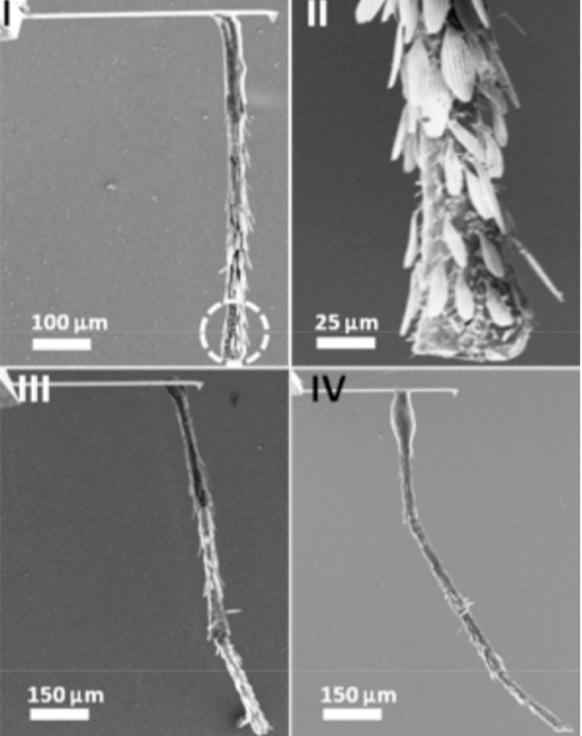

为了验证这个猜想,科学家们设计了一个非常精妙的实验。他们找来一台能测量极微小力量的“神器”——原子力显微镜(AFM) 。但这次,他们没有用标准的探针,而是做了一个大胆的改造:他们小心翼翼地剪下一条蚊子的腿,用胶把它粘在了显微镜的探针上。

这样一来,他们就可以精确地控制这条“自动化”的蚊子腿,去触碰不同的表面,并测量把它拉开需要多大的力,这个力就是附着力 。

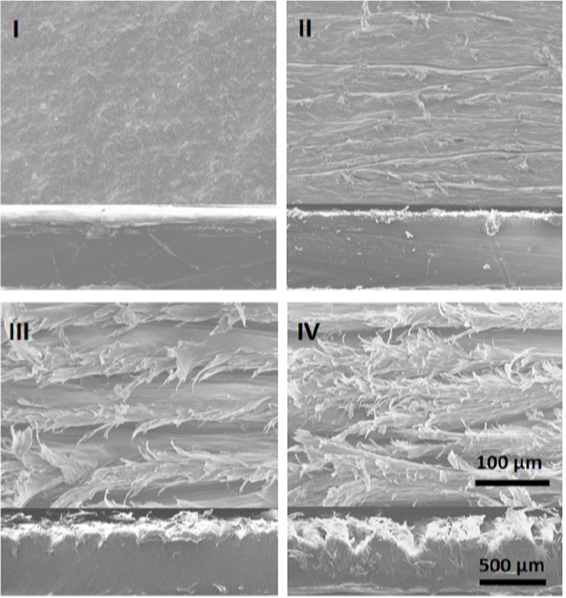

他们准备了两种主要测试品:

- 光滑的塑料片 (HDPE)

- 被特殊处理过的、粗糙的塑料片

然后,让蚊子腿一次又一次地“踩”向不同的表面。

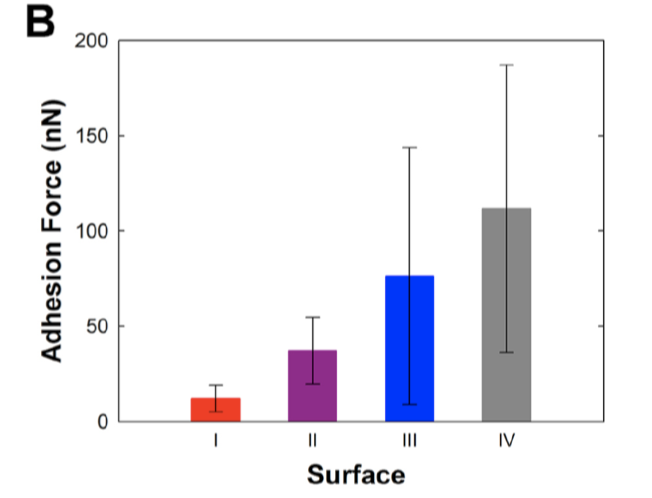

实验结果完全证实了科学家的猜想。在光滑的塑料表面上,一个样本测得的平均附着力大约是 12.0 nN(纳牛顿,一个非常小的力单位) 。

然而,当同一条蚊子腿踩在粗糙的表面上时,随着表面从光滑(I)变得更粗糙(II、III),附着力也随之增加 ,平均附着力飙升到了 76.2 nN 。附着力整整增强了 6 倍多。这证明了,对于蚊子来说,粗糙的表面确实能提供更强的“抓力” 。

科学家们又有了新的问题:这种附着力是纯粹的物理接触力(范德华力),还是空气中的水汽也像胶水一样起到了作用(毛细作用力)?

范德华力是一种弱的分子间吸引力,当两个物体表面距离小于 10 nm 时,就会产生。它不需要任何化学物质或液体中介,而是源于电子云的瞬时极化。

他们设计了第二个实验来回答这个问题。这次他们引入了两种性质完全不同的表面,并在一个可以控制湿度的密闭空间里进行测试 :

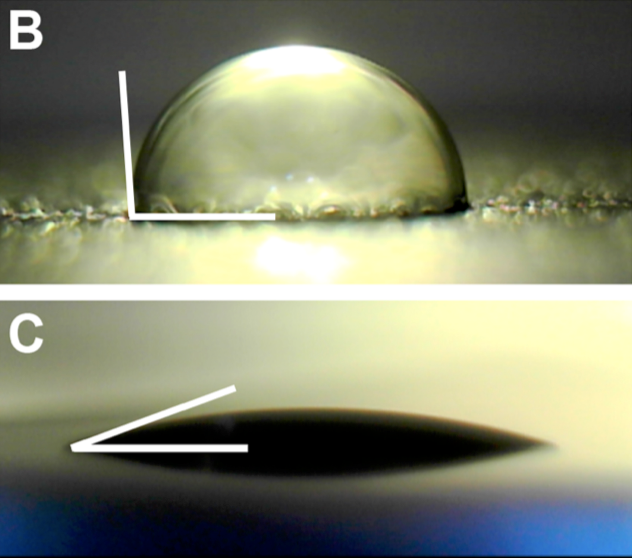

- 疏水表面:就是我们之前用的塑料(HDPE),它不怎么吸水 。

- 亲水表面:一种被酸清洗过的硅片,非常容易吸附水汽 。

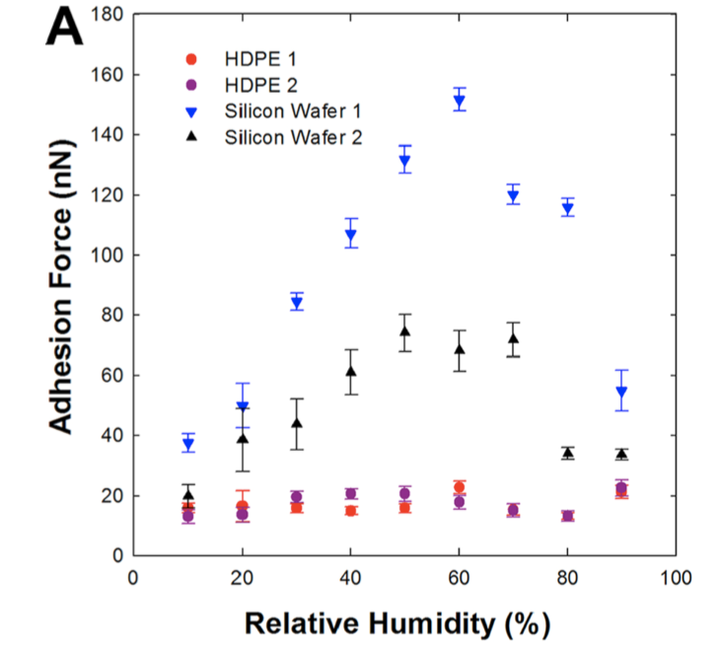

结果,在不吸水的塑料表面,无论空气湿度怎么变(从 10%到 90%),附着力始终稳定在 20 nN 左右,几乎不变 。这说明在这里,水汽基本没起作用,附着力主要就是范德华力。

而在吸水的硅片表面,当环境干燥时,附着力约为 40 nN。但当湿度增加到 60%时,附着力竟飙升到了 150 nN 以上。

这很好说明了,蚊子的附着在墙上就是范德华力,但在潮湿且亲水的表面,水汽会变成一个强大的“助攻”,大大增强其附着力。

在实验中,科学家为了不损坏蚊子腿和精密的仪器,只施加了一个非常微小的预加载力(Preload),仅为 50 nN 。

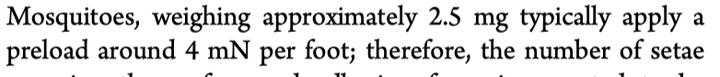

研究论文中明确提到,一只活的蚊子为了站稳,它会用力压住腿部。这个力有多大呢?论文估算,每条腿典型的预加载力约为 4 mN(毫牛顿),也就是 4000000 nN 。

什么是预加载力?

预加载力可以通俗地理解为蚊子在让脚垫“粘”到表面上时,主动用肌肉向下“按”或“压”的那一下初始力量。

一旦蚊子通过预加载力让自己的脚垫牢牢地附着在了墙面或天花板上,接下来的事情就变得非常“节能”了。

因为产生附着力的范德华力是一种物理力,就像磁铁吸在冰箱上一样。一旦分子间的距离足够近,这种吸引力就持续存在,不需要消耗蚊子的生物能量(ATP)来维持,就进入了一种低能耗的待机模式。

而方向差异不改变被动性质(对抗墙壁的滑动阻力和垂直拉扯力),也就说不管墙壁还是天花板都不费力[2]。

科学家没直接抓蚊子测,用了也用范德华力粘附的杖虫做实验,因为脚结构差不多[3]。他们让杖虫在墙壁和天花板上爬,用传感器测力气。发现虫子在两种地方的“粘力”差不多,安全系数(粘力除以体重)都在 20-100 倍。意思是,虫子超稳,不会掉,也不用多费力气。

维持不需要能量,只有分离时需微量机械功。这种机制进化出来就是为了省能量。