读古籍有必要读直排(竖排)繁体影印本吗?

从题主的表述看,题主现在应该是中文系本科大二大三左右吧。

这么说吧,看你的目的。如果为稍稍了解,则都无所谓。若是就学术研究而言,参考用的古籍一般必须是:古代刻本、影印本、繁体竖排本。

如果你在参考书目中用简体横排本的古书,碰到认真的老师,你会被批得很惨的。本科还好,硕士的话,会被视为硬伤。博士的话,凭这一点,你的论文可以被一票否决了。(除非该书没有影印本,没有繁体本,又查不到刻本)

因为:出版社出版古籍的简体字标点本,其定位就是普及类读物,而不是专业的参考。

以近些年比较受欢迎的中华书局“三全本”为例,这一系列的书为简体横排,纸张、印刷、装帧都不错,然而,不能作为学术研究参考使用。

我曾经参与过这系列书籍中两本书的译注。译注的标准和目的,就是要帮助业余爱好者方便地阅读理解古籍。因此,尽量简明、清晰。但要更进一步做“专业研究”,这一系列的书是用不上的。如果你在论文中引用这本书的注解,绝对会被导师批。

每一个研究古代文史的学者,无不希望自己的著作能以繁体字出版。如果哪个学者一生都没有一部书是繁体印刷的,他肯定会终身引以为憾。

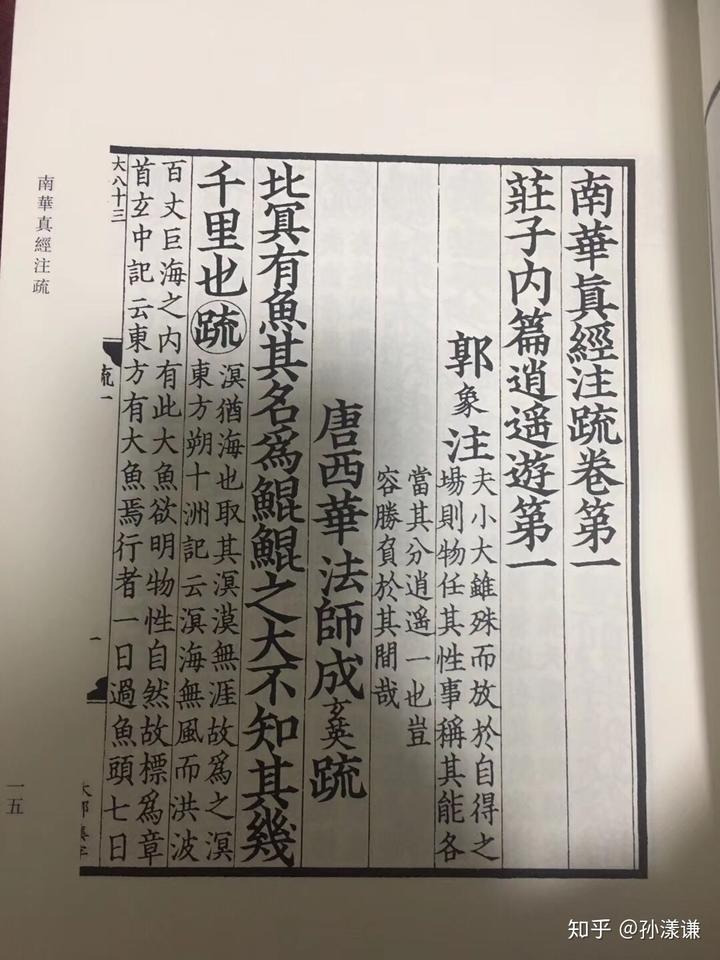

至于繁体竖排的标点本古籍,一般都是精校精注本,是阅读该种古籍的比较权威的校注本。例如:

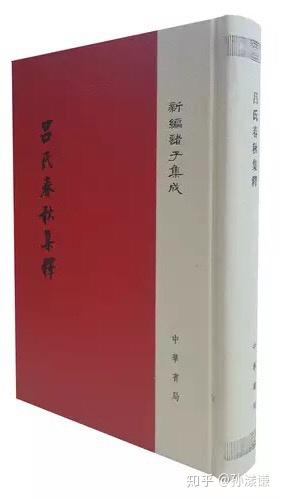

同为《吕氏春秋》,这一部汇集了古代高诱注、古代其他人的见解和许先生的研究成果。因而若在专业研究上使用,肯定要用这一部而非上面那部。因为此书定位的读者群就是有一定专业素养者或研究者,因而用繁体竖排,更能保留古书原貌,而且避免了繁简转换造成的错误和不足。(许多时候,古书的字体是不宜简化的,具体等有时间再详谈)

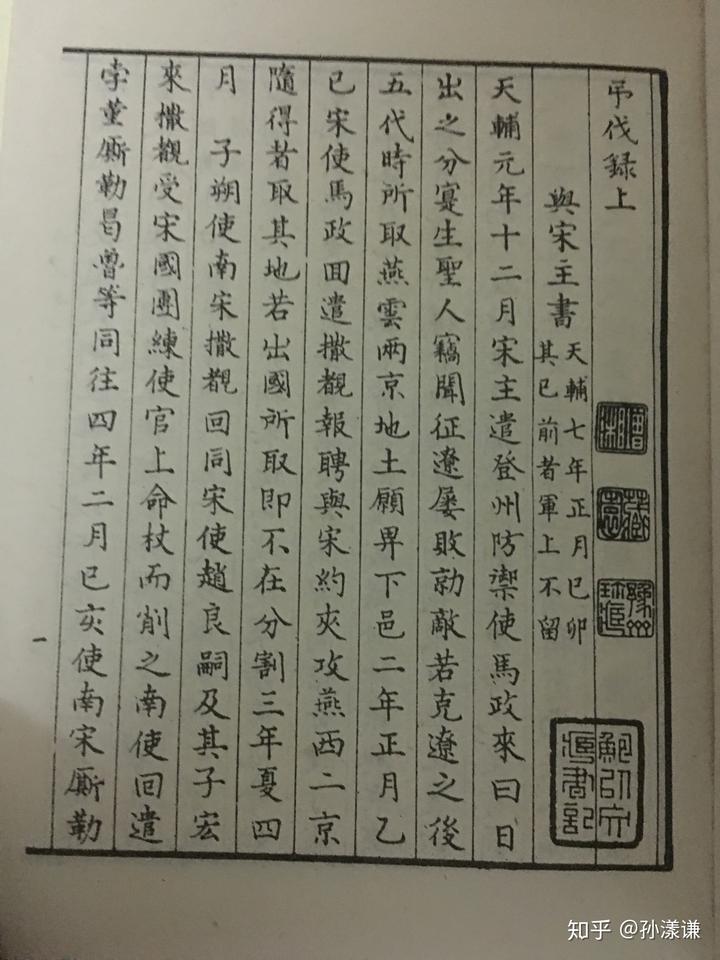

再说说影印本,影印本的优势是更直接地保存了古籍的原貌,避免了在整理排印中出现的错误。举个例子,民国年间商务印书馆影印的《四部丛刊》,一直被专业界视作优质的版本。而同时期中华书局排印的《四部备要》,则因为错误颇多,而在专业研究中一直被冷落。

不过,影印本要做的好,关键在选择“底本”的问题。古书有很多刻本。和现在不同出版社质量良莠不齐一样,不同时代、地域的公、私刻本,质量也千差万别。那些比较差的版本,就没有影印的意义。《四部丛刊》受欢迎,因为选择的绝大多数底本都是很优良的。

图片为我的影印《四部丛刊》三编本“吊伐录”,此书现在也有标点本了。

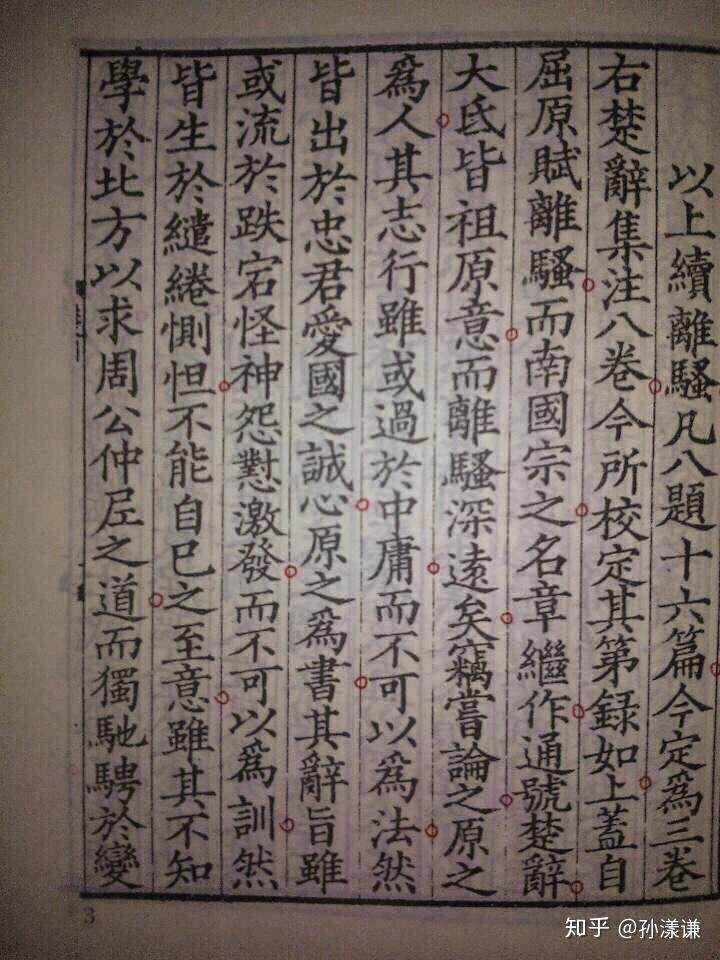

漂亮的古代刻本看着是享受,漂亮的影印本看起来也是享受,能轻松读这种影印本,也是若梦浮生里的一种清福(顺便拍一张我的影印宋本《楚辞集注》)

当然,也并非影印本一定高于排印本,优秀整理者整理出的精校排印本,完全可以在许多方面超过影印本乃至古代底本本身。不过,以当前浮躁的学风,出版社每况愈下的编辑校对水平,出版的排印本往往错误许多。例如堂堂上海古籍出版社的标点本十三经,细看起来,有那么几本错误层出不穷。

有些古籍,特别是一些古人的优秀注本,是未曾出过简体字排印本的。只有繁体竖排版或影印版。像《全上古三代秦汉三国六朝文》、蒋骥的《山带阁注楚辞》、泷川资言的《史记会注考证》等等。还有一些,连影印本和繁体竖排版也没有,那就只好到图书馆看刻本、胶片或寻找扫描的 pdf 本。(说句实话,真能看到古籍善本的刻本,是一种福气,一般人没这资格的)。

就你说的阅读繁体竖排本不适应的状况谈一谈吧。我的经验是:人是不可能在保证自己舒服的前提下获得进步的。练健身的人,哪一个不是开始时肌肉酸痛,到后来乐在其中欲罢不能?不经过酸痛,肌肉没法增长。不去适应繁体竖排本、影印本和古代刻本,就没法真正进入专业性阅读古书的领域。

最后说说我个人的经历,我本科时代读繁体竖排,久了就会头晕、犯困。这么多年下来,不知不觉适应且舒适了。读影印本也是随便读,连圈点也不要,现在若是让我读简体字标点本古书,我倒觉得乏味了。像一个多年饮酒的人,时间越久,越懂得醇酒的味道,从而自然不能满足于薄酒了吧。

————————分割线———————————

因为看到有答案一口咬定整理本胜过影印本的,我很怀疑该答主有没有认真比对过一些重要古籍的影印本和整理本,否则,绝不可能如此武断。

就随便拿我手边的书来做个证据,国内整理点校古籍比较好的:中华书局、上海古籍,可即使这两大社的整理本,也常见低级错误。

(2022 年 5 月 30 日更新,引一篇自己刚写的文章,补充几个点校者的错误)

点校本的错误,有时还会造成误导,特别是引文,如果被转引,那就成了以讹传讹,一错再错,例如下文中这个例子。

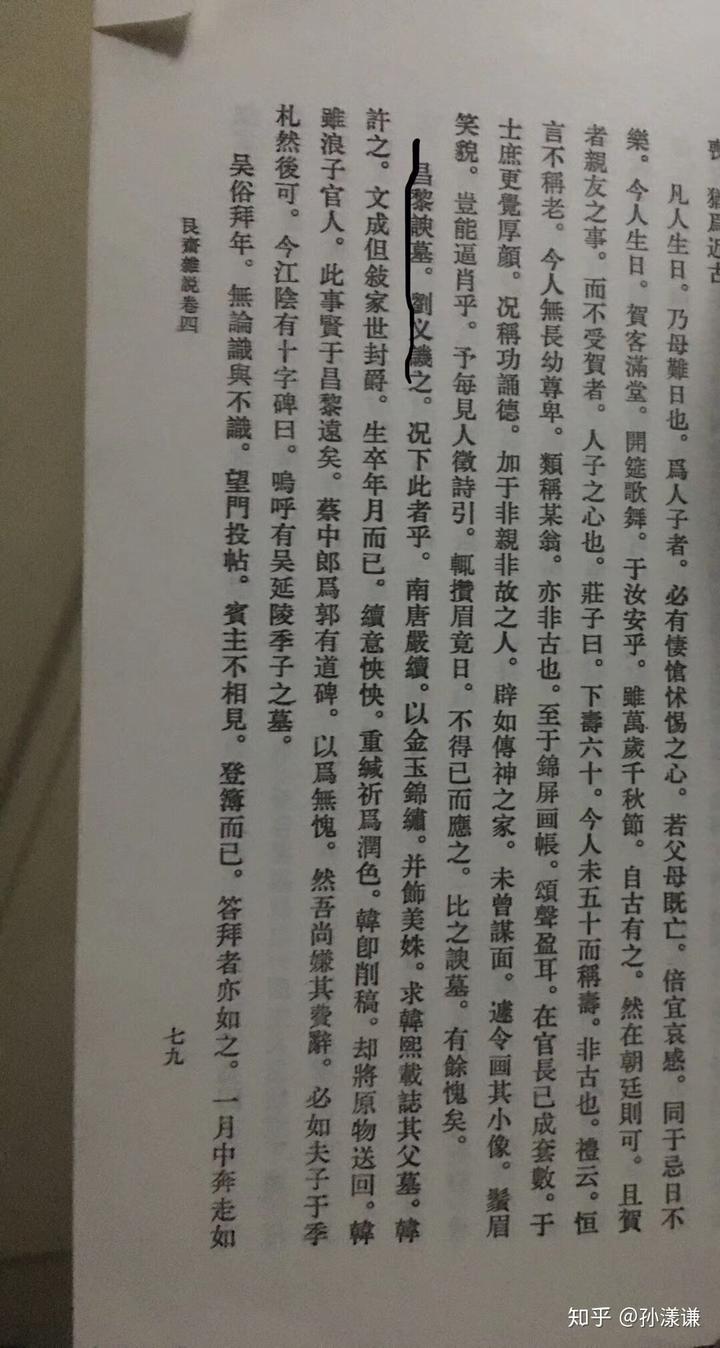

如下图:清代尤侗《艮斋杂说》卷四,中华书局“学术笔记丛刊”本,划黑线的句子:“昌黎谀墓。刘义讥之。”弄错了主角的名字。这个人不叫“刘义”,叫“刘叉”,当年讥讽了韩愈一番后,把韩愈为人写墓志铭的稿费卷去喝酒了。叉爷在唐朝,也算一代狂生,中华书局的整理本连他的名字都搞错,不怕……吗?

补充:有朋友说“义”可以当做“叉”的异体。那么问题来了,姑且认为这里的“义”就是“叉”。按现在点校本的原则,也应该尽量把异体字统一为“规范字”。对这种易引起误导的字,更应该严谨注名。然而此书点校者并未如此。

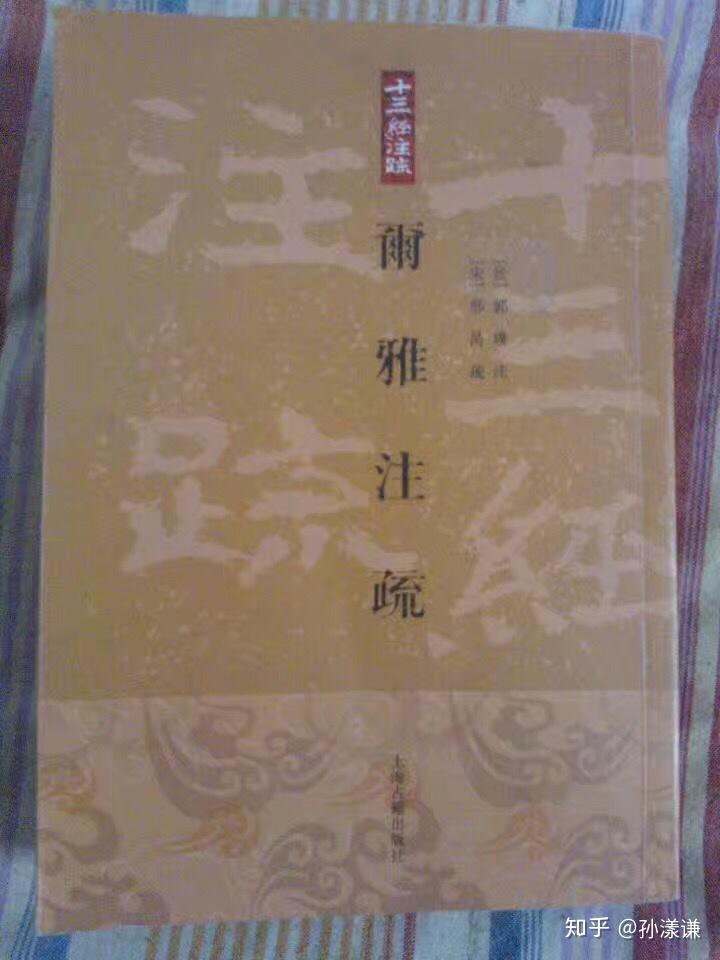

好在《艮斋杂说》并非什么治学必读书,忍忍也就罢了。《十三经注疏》中《尔雅》一部的重要性,略懂古籍的人都知道吧。上海古籍出版社前些年大张旗鼓地推出了《十三经注疏》的整理点校本,至于质量……看图为证吧

图一:封面,没什么错误,嗯。

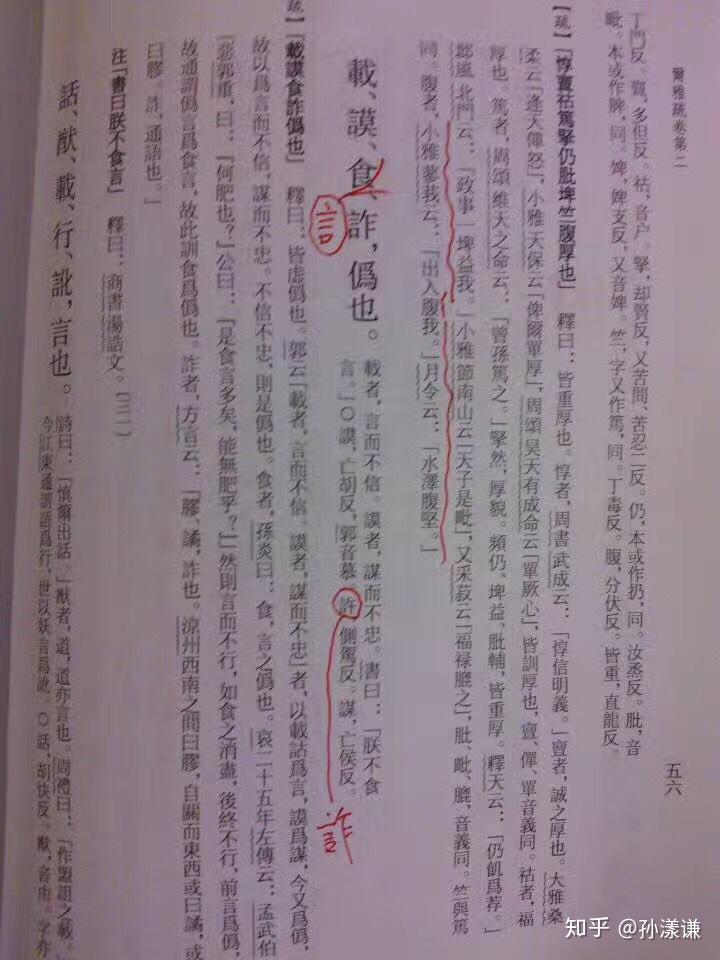

(看此页:“食、诈,伪也”,吓人一跳,“食”怎么能和诈、伪同义?核对了阮刻影印本,才发现原来“食”字下面有个“言”字,“食言”当然是诈、伪了?但整理本硬是丢掉了这个“言”字。)(前段括号中表述有误,经 @愚木 先生提醒。我查了一下“四部丛刊”本《尔雅》。确认此处“食”字不误。当时读书插入一“言”字,盖为标明此“食”为“食言”之义,久而忘之,以为是书之误了。记此志愧)。同页更离谱的一个错误:“诈,侧驾反”,这是《经典释文》用反切法给“诈”这个字注音,然而整理本鬼使神差地把“诈”字误成了“许”字。

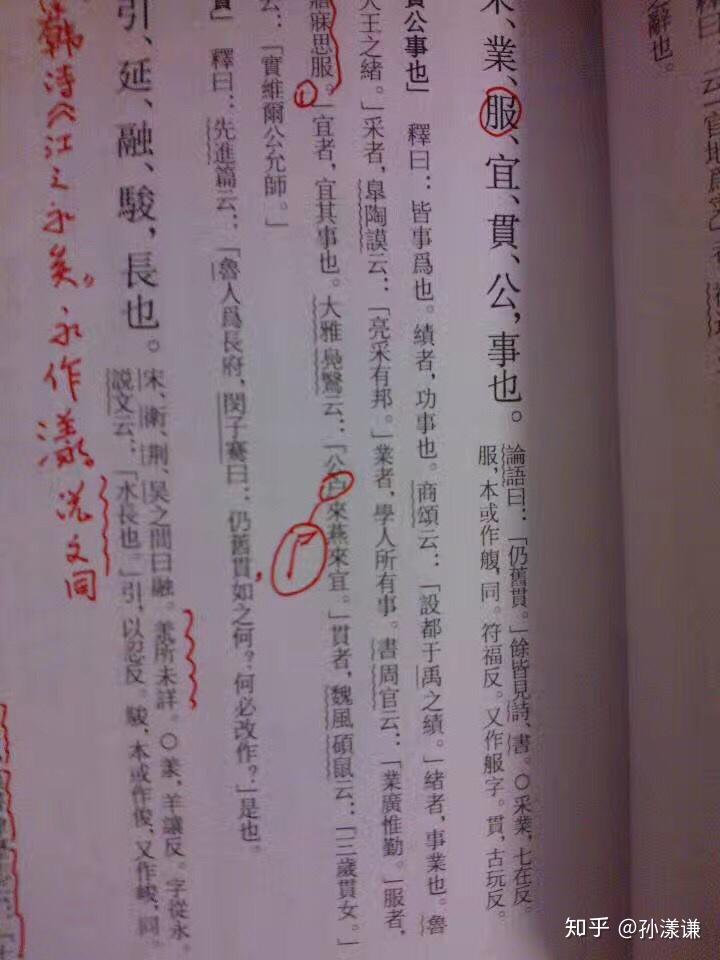

同一书,引用诗经句,此句本应作:“公尸来燕来宜”,整理者把“尸”字误成了“户”字。(查一下诗经原文会挺尸吗?)

整理本中一些由学界前辈精心校订、久经考验的优秀整理本,如中华书局标点本二十四史(繁体竖排本),“新编诸子集成”等等,比起影印本来确实尤其优点。但依然无法取代影印本。其他的整理本就更不用说了。

顺便请大家看一部“简体横排”标点本的书,很红的“曾国藩”,唐浩明、岳麓书社,毫无问题。

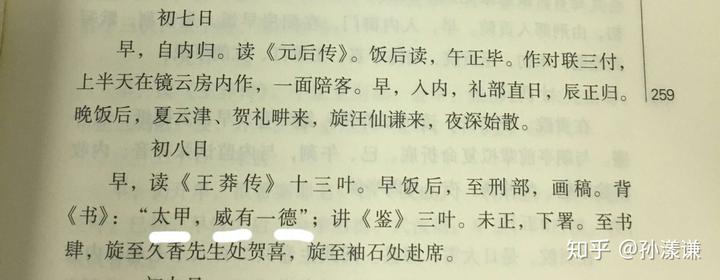

下面问题就来了:

“太甲,威有一德”是什么玩意儿?曾国藩这里背的是“古文尚书”里的两篇,《太甲》篇和《咸有一德》篇,整理者连《尚书》的篇名都不知道啊……

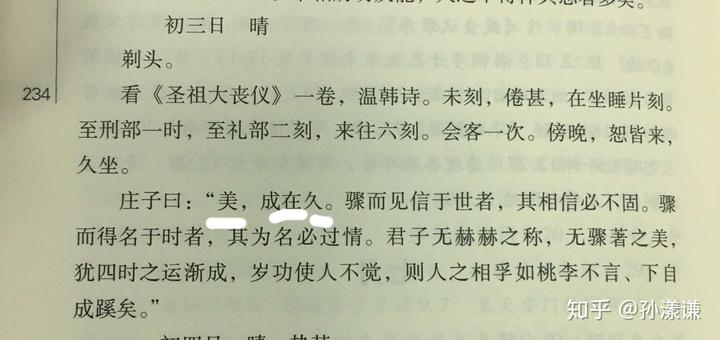

再来一张:

这段里引用的庄子话只有一句,就是“美成在久”,此下全是曾氏本人的议论。熟悉《庄子》的朋友肯定知道,庄子“美成在久”的下一句是“恶成不及改”。而此书整理者为证明自己没读过《庄子》,把后面曾国藩本人的议论全当成庄子曰的了。

看到这些,您还会对简体横排整理本抱有信心吗?

————————再分割一次————————

看到评论说上面的影印图片还是累眼睛,没办法,只好再上张“古逸丛书”本的《庄子》(“南华真经注疏”)了,这个还累眼睛吗?