陆谦推不开山神庙的庙门,那山神庙位于草料场附近,他难道没想过林冲可能就躲在庙里吗?

就算陆谦、差拨确实考虑过林冲可能不在草料场里的情况,也只会猜测他是不是逃跑了。

从他们的角度看,林冲要么老老实实呆在工作岗位上,当天下午差拨离开时,他就在草屋内;要么,干脆亡命天涯、远走高飞了,为什么要栖身在附近的某个地方?

草屋被压塌,是个偶然因素,初来乍到的林冲知道旁边有座庙,是个更偶然的因素。

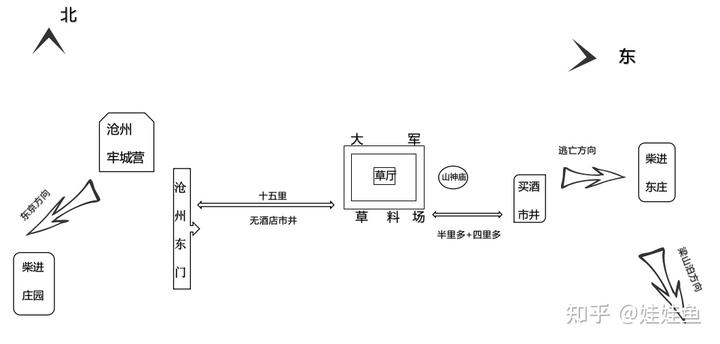

为了能让他“发现”这座山神庙,小说做了大量铺垫,埋了很多伏笔,精心安排了故事发生的环境,各个地点之间的方位、距离都测算过,才最终实现了“从死局中破局,进而反杀”的设定。

现在,林冲既不在值班,又没有逃亡,冰天雪地的晚上也不生火,突然出现在一个他不可能知道的庙里,陆谦他们除非未卜先知,否则无论如何算不到啊……

画了一张《风雪山神庙布局图》,有助于说明情况:

前提

解读这个故事有个前提,那就是林冲绝不会逃跑,虽然他是一个人在看守草料场,但不会趁机开溜。

有两个原因:

第一是内部的,人物的性格决定了行为逻辑,如果真想逃的话,来沧州的路上,他就可以跟着鲁智深一起跑了,何必等到现在?

第二是外部的,根据宋代军法,马的刍草作为战备物资,草料仓库日夜都派人看管,每天“巡觑检视”的情况要作记录。晚上,仓廒内必需有人值班押宿,天亮才能开门,如无故“不赴守宿”,监官“科违制之罪”,“杖一百”。

如果当天晚上不在仓库里值班的话,林冲便犯法了,至少挨一百大板。

在开封府为自己辩护的时候,他说过自己识法度,现在当然也不会擅离职守。

他之所以会离开是因为天气。

天时

《水浒传》比较强悍的地方,是善于围绕天气来设置情节,最典型就是“风雪山神庙”和“智取生辰纲”两段,如果换个季节,整个故事都不能成立。

针对林冲的杀局被设置在大风大雪的冬天。

要快速地把大面积的草料场全部烧掉,需要借助风力,而且是大风。

差拨正是考虑到这一点,才特别挑选了刮大风的日子,安排林冲去看守草料场。

这也导致开酒店的李小二偷听到陆谦要谋害林冲的消息后,林冲买尖刀防备了好几天,却没啥动静,心里便放松了警惕。

因为差拨他们在等待时机,等一个适合放火的天气。

从写作的角度讲,这样一紧一松、一张一驰的叙事节奏,加强了悬疑成分,吊足了读者的胃口。

只不过,春、夏、秋三个季节刮大风的时候,通常会下雨,一下雨,火就烧不起来。

所以,这个故事只能发生在冬天,唯有大雪才不会把火浇灭。

可差拨万没想到,大雪帮了他的忙,也帮了林冲的忙——雪有份量,把草屋压塌,林冲离开了草料场。

这属于“人算不如天算”,已经超出了差拨智商的极限。

而为了达到“把草屋压塌”的目的,当天的雪必需下得很大、很久,所以,书中特别提到:“雪早下得密了”。

此外还有一个细节,小说写到,草屋的四下里已经崩坏,林冲打算等雪停之后找人来修理。

这么小的一笔,也有一箭双雕的作用:既为草屋的倒塌埋下了伏笔,又从侧面再次突显林冲安分守己的性格。

他确实打算在这里好好过冬、认真服刑,是高俅和陆谦把他逼上了梁山。

地利

施耐庵大爷下一步要考虑的是:这样大风大雪的晚上,草屋倒塌之后,林冲能够去哪里?

需要有一个场所,让他合情合理地呆在里面。

为此,小说机械降神,设计了一座山神庙。

可问题又来了,林冲当天下午才来到草料场,人生地不熟,怎么才能让他发现这个逃生游戏中隐藏的地点?

方法有两个,一是他自己看到,二是别人告诉他。

后者首先可以否定。

这个下午,林冲能接触到的人只有两个,一个是带他来的差拨,另一个是原先看守草料场的老军。

心怀鬼胎的差拨肯定不会说,初次见面的老军也不会无缘无故提起,毕竟两人之间的主要任务就是完成工作交接。

那么,写他在和差拨来草料场入职的半路上,看到了一座庙?

也不行。

因为,林冲看到了,差拨也就同时看到了,甚至于,后面陆谦、富安从沧州城过来的时候,也会看到。

而且,他们还会了然林冲知晓这座庙的事实。

于是,作者把山神庙设置在大军草料场的东面,和沧州城相反的方向。

不仅如此,书中还特别写了这么一句:

大雪下的正紧,林冲和差拨两个在路上又没买酒吃处。

这也是一个伏笔,交待了从沧州到草料场这十五里路中,没有集市和酒店。

这句话的重要性在后面的故事里会体现出来。

道具

那到底怎样才能让林冲找到山神庙呢?

作者使用了道具——酒葫芦。

看守人要在草料场值宿,必然需要一些生活用具,其中,酒葫芦是唯一能够和外界发生联系的东西。

其它诸如桌椅板凳、锅碗瓢盆、床铺被子之类全都不行。

眼下正是隆冬时节,酒葫芦正当其用,所以小说借着老军向林冲移交物品的机会,通过他的嘴,透露了草料场以东有个市井。

这个信息至关重要,顺便呼应了上面从沧州过来的路上没有酒店的情况。

获得了酒葫芦这个道具,又掌握了酒店的方位,身处破屋之中的林冲便萌生了外出买酒的念头。

既然外出,就可能有新的发现,果然,他看到了那个庙!

至此,我们可以发现,林冲来到草料场之后,他所有的活动轨迹都发生在东面,与此同时,陆谦、富安从沧州城过来,差拨带着老兵返回牢城营,他们的行动都在草料场以西,从而避免了双方可能偶遇的情况。

细节

1、风向

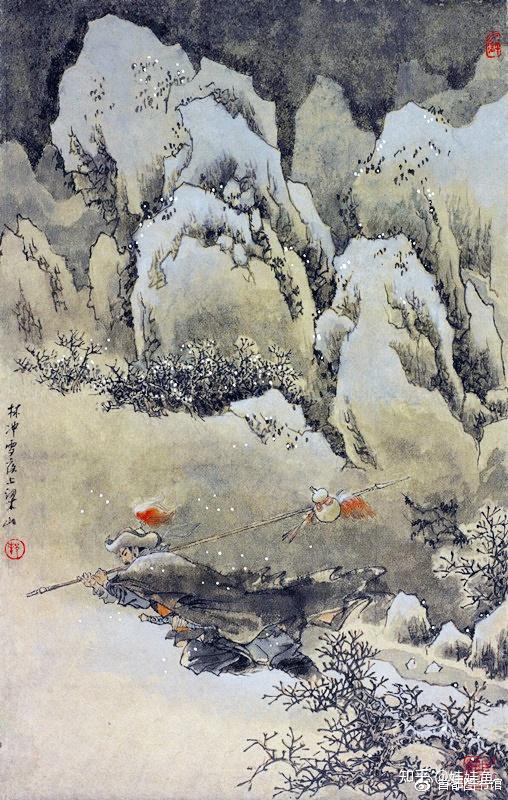

冬天刮的是西北风,林冲去买酒时往东走,所以背风而行:

信步投东,雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行……

他买完酒肉回来向西行,就变成了迎着风:

把花枪挑了酒葫芦,怀内揣了牛肉……依旧迎着朔风回来。

再说林冲踏着那瑞雪,迎着北风,飞也似奔到草场门口……

他去的时候走得慢,是“信步、迤逦”,毕竟刚到此地,难免东张西望四处观察,看到山神庙后,还忍不住施了一礼(这又是个伏笔)。

回来时走得快,“飞也似”,一来迎着风实在太冷,二来这时天色已晚,他急着在天黑前赶回去。

2、天色

林冲从酒店返回,时间是傍晚,等他发现草屋倒塌,抢出一条被子后,天完全黑了:

林冲把手床上摸时,只拽得一条絮被。林冲钻将出来,见天色黑了……

刻意点出这个时间也大有深意:

杀人放火的阴谋只能在天黑以后进行,所以火不会在林冲回来之前烧起来,不然他的第一反应得是去救火。

另外,差拨作案时因为天黑,没能发现草屋已经倒塌(白天就可能看到)。

3、点火

进入山神庙后,林冲没有生火,不是他不想烤火,是没有办法。

看到草厅倒塌后,他曾经担心火盆里木炭会引发火灾,一摸之下,发现火种已被雪水浸灭。

这是幸事,可他转而便开始忧虑:“又没打火处,怎生安排?”

但回过头来再看,最终还是幸事:因为没有生火,使得他没被跑过来的陆谦等人发现。

另一边差拨已经开始行动,方式是翻墙进去,在仓库四角点火:

小人直爬入墙里去,四下草堆上点了十来个火把,待走那里去!

他的目的是形成火网,把林冲困在当中,无处可逃。

而林冲发现起火时,是先听到了声音:

正吃时,只听得外面必必剥剥地爆响。

然后从板壁缝里望出去,他发现草场四角火起,这符合放火的情况:

当时张见草场内火起,四下里烧着。

4、距离

山神庙距离草料场半里多路,是个比较合理的距离。

它不至于太近,如果少于半里地(不到 250 米),容易被大火波及。

它也不至于太远,既可以保证林冲听到火烧的声音,也能够让陆谦、差拨等人在火光的照耀下,看到、并且准确地向这里跑过来。

隐喻

《水浒传》里每次出现一座庙时,必然和“灾难、逃亡、躲避、护佑”等情节有关。

从叙事的角度看来,这是通过隐喻来暗示故事和主人公命运的走向。

在林冲的故事中,他的遭遇从东京酸枣门外的岳庙开始,在沧州城外的山神庙里结束。

当他刚发现山神庙,顶礼膜拜时说过这么一句话:

神明庇佑,改日来烧钱纸。

后来在庙门背后偷听到陆谦三个人的话,他内心禁不住感叹道:“天可怜见林冲”,正是回应了上面这句话,说明上天听见了自己的祈祷,因此特别显灵。

而林冲许诺过要向神明献上祭礼(烧纸钱),于是临走之前,他把陆谦、富安、差拨的人头和陆谦的心肝放在了供桌上。

仇人的血,便是他的祭品。

此时再来看这座山神庙,里面供奉着一个金甲山神,外加判官和小鬼,这奇异且不寻常的组合也充满了隐喻:

金甲神(韦驮)主“驱邪”,负责守护良善;判官主“审判”,完成对罪恶的惩罚;小鬼主“引路”,将施恶者带往地狱。

小结

陆谦等人有没有可能怀疑林冲藏在山神庙里?

小说现有的情节无法支撑这个假设。

站在他们的角度看,林冲不应该知道这里有个庙,更没有理由或必要藏在这里。

假设,林冲真的逃亡,那么此时早已不知去向,等大火烧烬,他们在废墟里拣不到骨头时,才会明白这一点。

2025.3.17

被后续情节误导的情况还有一个,就是常常有人问,“智取生辰纲”的时候为什么不把杨志一伙杀掉,那其实是因为吴用拿准了这些人不会去报案:

之前还分析过武松”血溅鸳鸯楼“段落中的情节设计,分析小说如何让他在后花园连杀 15 人却没有惊动前宅的亲兵: