马、驴、鹿等动物的背部为何会演化出一个「座位」?

这根本就不是当牛做马为驴的事。

难道你没发现……

鸟也能骑:

人也能骑:

万物皆可骑:

so……

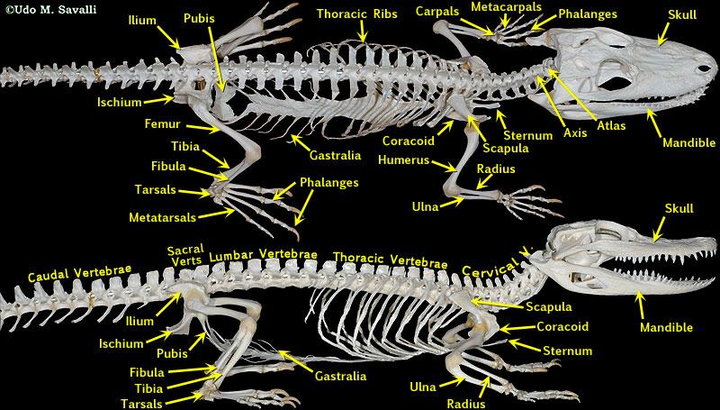

我们发现一个关键,脊椎动物方便骑的最大原因,是所有都长成了这样的一个结构:

头颅 + 长长的脊椎 + 四肢。

人之所以不好骑,是因为人的脊椎是完全直立的。

在所有两足运动(bipedalism)的动物中,人是几乎唯一直立脊椎的动物。

- 为什么这里的措辞是几乎呢?因为有一种鸟类也是直立脊椎的,咱们在回答结尾揭晓。

也就是说,在行 / 跑状态下,人是唯一不能骑的动物。

- 当然,如果你非得骑,也当我没说过(毕竟,万物皆能骑)。

于是这个问题,就转化成了两个问题。

1、脊椎动物为什么要进化成一个集中的头部,加长长的脊椎?

2、为什么偏偏人类完全直立了脊椎,变成了不可骑的动物?

好了,接下来进入深度长文科普时间……

(温馨提醒:8000 字长文,深度演化科普,没时间看的,可以先点赞收藏)

我们先来回答第一个问题。

脊椎动物为什么要进化成一个头部,加长长的脊椎?

是啊!

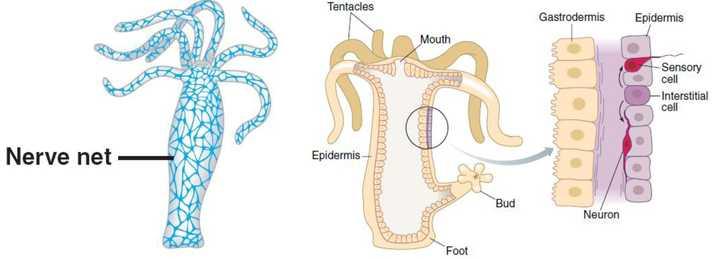

你看,6.5 亿年前的动物是没有大脑的,神经系统非常的简单。

例如,水母这样的刺胞动物,神经系统简单得就像一张网。

随便碰一下,就会引起全身性的反射[1]:

一开始神经系统这么的简单。

那究竟是什么力量,促使简单的神经系统复杂化,发展出大脑的呢?

这背后的驱动力,正是感官的集中。

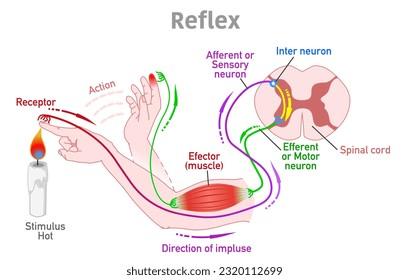

和单细胞生物「刺激→应激反应」的简单模式不同,多细胞动物的行为以反射「感觉细胞→感觉神经元→运动神经元→肌细胞」为基础。

随着动物演化得越来越复杂,接收到的感官信号越来越丰富,运动越来越精细复杂,反射弧中的感觉神经元和运动神经元就会越来越多。

这些神经元胞体汇聚在一起,就发展成了神经中枢,不仅节约了空间,也使得信号处理更加的高效。

6.5 亿年前,早期两侧对称动物出现时,就因为感官的集中,发展出了最早的脑。

原始腔肠动物一支演化成了水母类,一支演化成了原始的两侧对称动物,并继续分化成了原口动物和后口动物两个大门类。

原口动物演化成无脊索动物,后口动物演化成脊索动物。

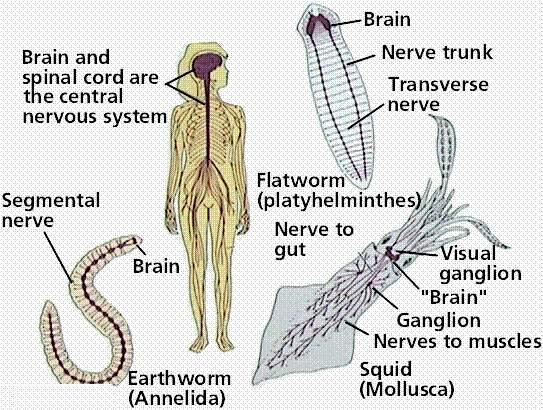

蠕形动物是早期两侧对称动物,原始的三胚层。这类动物的神经开始往头部汇聚,形成了原始的“脑”,然后在“脑”后形成纵横的神经索,但比起高级神经系统来说,它们的神经细胞是分散在神经索中的。当纵神经索减少,则形成梯式神经系统,出现最早的神经中枢。

例如,扁形动物:

可以看出,从扁形动物开始,动物就已经表现出良好的可骑性。

可骑性正是从神经系统集中、脑开始出现而发展出来的。

寒武纪前夕,原口动物中的一支演化出了链状神经系统,这便是后来的环节动物(例如蚯蚓),以及节肢动物(例如三叶虫、螃蟹、蝗虫等)。

发达的链状神经系统,是演化史上的一大飞跃,由此缔造了繁荣的寒武纪时代。

链状神经系统,分成中枢和外围两个部分。

脑和腹神经索属于中枢神经系统,各节神经从脑延伸到身体各个部分形成外围神经系统。在神经系统中,神经细胞汇聚成神经节,神经纤维聚集成束。

和原始的蠕形动物相比,链状神经系统中,“大脑”已经处于优势地位,腹神经索受到“脑”的控制。

为了足够快速的神经传导,节肢动物往往形成巨大的神经(巨神经纤维)。而且有研究证明,节肢动物的大脑已经能形成记忆。

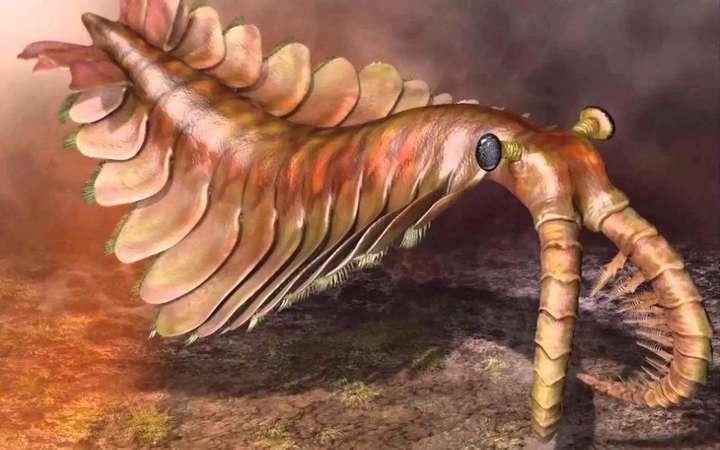

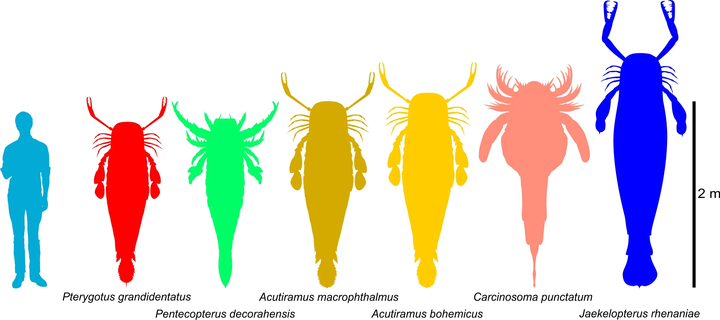

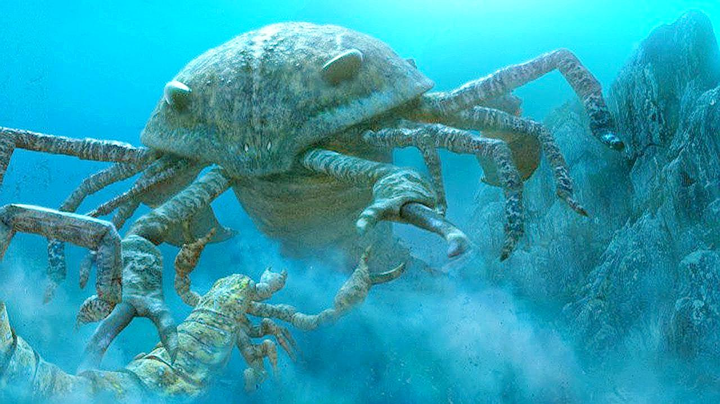

正是因为链状神经系统前所未有的优越性,在寒武纪~奥陶纪时代,不仅率先发展出了早期霸主奇虾,还发现出了诸如海蝎子之类的庞然大物。

它们不断壮大自己的神经纤维,以支撑庞大的体魄。

- 各种大小的史前深海坐骑,你想选哪一个?

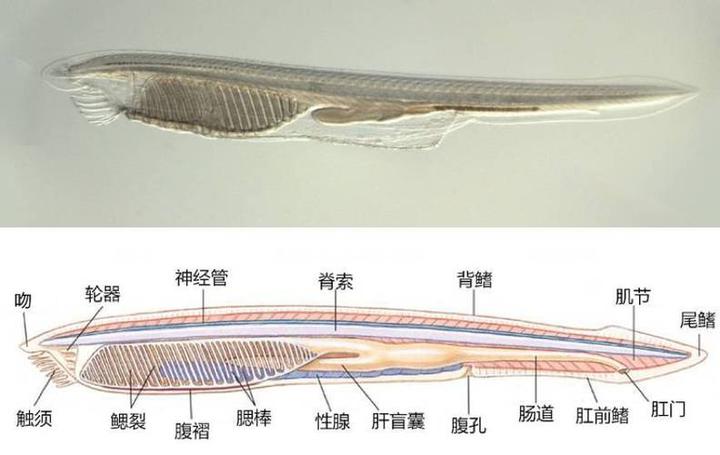

寒武纪早期,人类追溯的最早脊索动物祖先是皮卡虫。

可以看出,它们同样展现出良好的可骑性,哪怕它们此时的脑简单得就像文昌鱼这样的一个透明脑泡。

这种动物一看就没有什么攻击力,只能在奇虾统治的时代夹缝中生存。

这一支动物,虽然同样是把神经汇聚在了头部,但形成的并不是索状,而是管状。这些管状神经系统,形成了原始的脊髓,同时有了棒状的弹性胶质支撑结构——脊索,于是脊索动物出现了。

这正是未来整个脊椎 / 脊髓系统的雏形。

和节肢动物最大的区别在于,节肢动物的腹神经系统在腹部,脊索动物的管状神经系统在背部。前者是实心的,后者是空心的。

空心的神经系统,令神经组织具有更大的空间和面积。

虽然在一开始,管状神经系统,相比起链状神经系统,优势并不十分明显。但对于未来的演化前景来说,管状神经系统是远远优于链状神经系统。

随着头部神经的进一步集中,演化出了昆明鱼,早起鱼类开始出现了。

在奇虾统治的寒武纪时代,早期鱼类苟延残喘,由于输于体型和力量,大量早期鱼类灭绝于奇虾的口中,唯有拥有更高级神经系统的鱼类,才得以繁衍生息下去。

即便奥陶纪时期,鱼类叠甲演化出甲胄鱼,也依旧只能在新时代霸主海蝎子的统治下瑟瑟发抖。

- 巨型海蝎子的可骑性相当高,骑着颇为拉风。

在演化过程中,随着早期鱼类演化得更为复杂,管状神经系统头部,渐渐形成了复杂的脑部。

而神经细胞轴突外面也形成了一层髓鞘,髓鞘具有绝缘性,保证了神经传导的高效性。髓鞘的神经传递速度高达 100 米每秒,髓鞘是发达神经系统的地基,而节肢动物的神经传导速度只有 2 米每秒。4.5 亿年前的盾皮鱼身上,第一次出现了髓鞘[2]。

有了发动的神经系统,鱼类变得越来越灵活,为了保证运动的平衡,配套演化出了偶鳍,这便是高等脊椎动物四肢的原型。

而那些没有进化出髓鞘的脊索动物,便只能如同尾索动物一样,在海洋里猥琐生存。

明明是动物,却犹如植物一样,营固着生活。哪怕在后来的数亿年中,种类繁多,进化得五花八门,但却永远在死胡同里打转而已。

- 海鞘:我们现在这样尾索,看你还怎么骑!

不过我们的祖先,终究属于硬刚的那一派。

不直面惨淡的人生,不经历大浪淘沙般的磨砺,就没有后来的辉煌。

正因为高度发达的神经系统,足以支撑更庞大的躯体,原始脊椎动物的体型,迅速大型化,并很快夺走了节肢动物海洋和陆地的霸主地位。

- 邓氏鱼:兄弟听说你想骑我?

这得益于神经系统的先进性,才能演化出对环境更强的适应力(例如体型和力量更大,攻击力更强)。

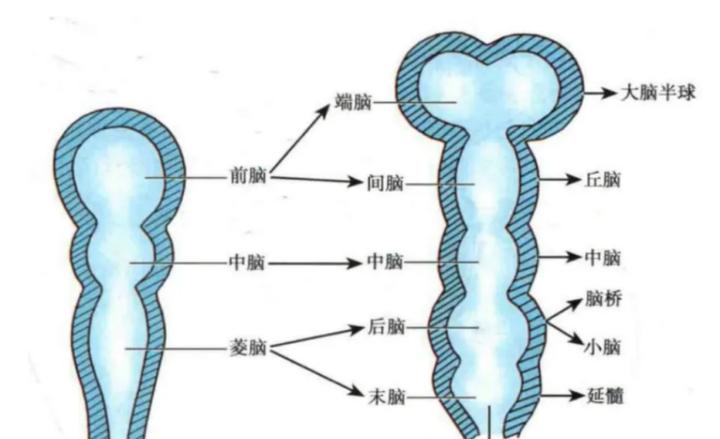

我们的鱼类祖先形成了五个相对独立脑泡:

即,端脑(大脑)、间脑(丘脑)、中脑、后脑(脑桥、小脑),以及,末脑(延脑)。

神经系统、骨骼系统、消化系统、循环系统、免疫系统……我们的鱼类组先,奠定了后来所有动物及人体的所有系统。

后来的所有后裔,都是大脑加脊椎的结构,这也是所有脊椎动物可骑性的基础。

3.6 亿年前,肉鳍鱼登陆成功,演化成了四足动物,在大陆上开枝散叶,成为最繁荣的类群之一。

那为什么只有人类完全直立了脊椎,变成了不可骑的动物?

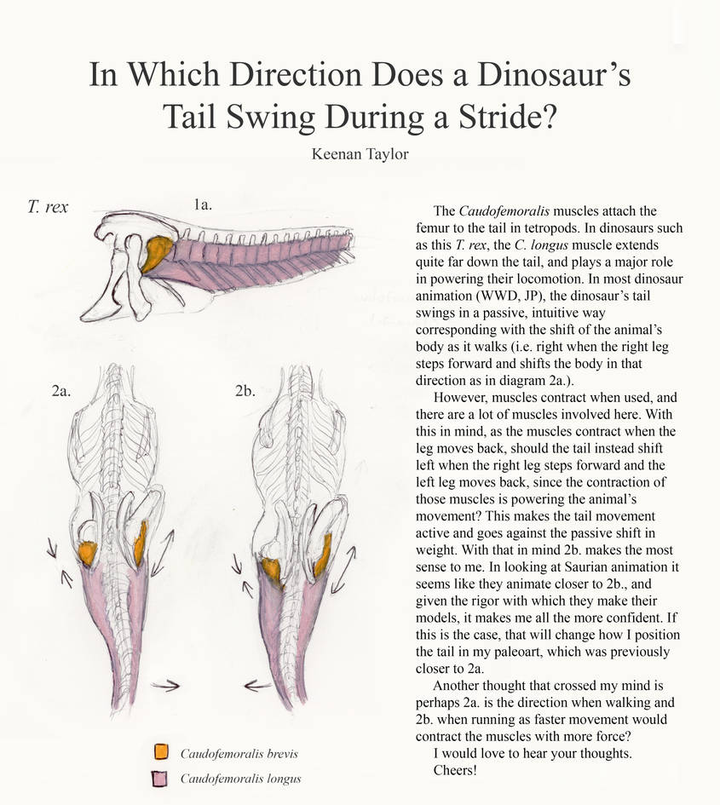

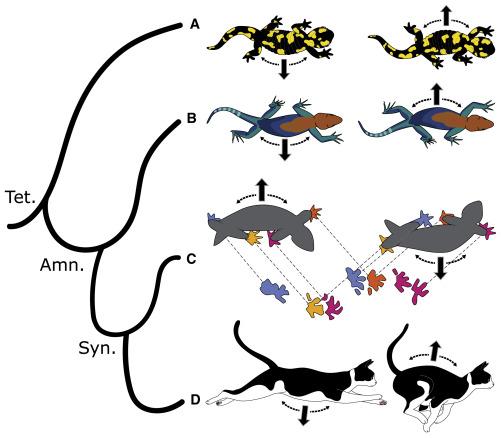

在陆地上,早期四足动物的尾巴没有办法继续利用水提供动力,它们演化出了一个特殊的肌肉群——尾股肌(caudofemoralis)。

尾股肌一端连接着尾巴,一端连接在股骨上。当尾巴左右摇摆时,就能拉动大腿屈伸,成为爬行时的主要动力来源。

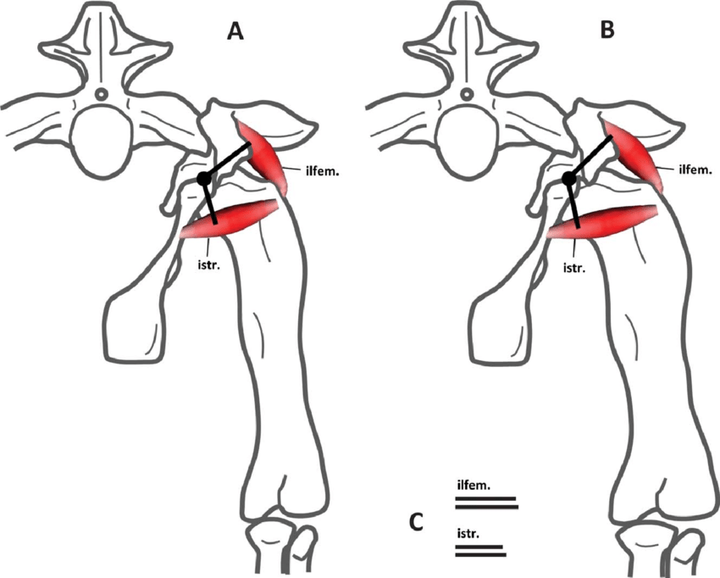

除此之外,为了控制腿部整体的前后运动,它们还发展出了髂股肌(iliofemoralis)[3],连接着髂骨和股骨。

尾巴提供主要的动力,四肢叉向身体两侧,这就决定了它们主要是通过左右摆动来进行运动。

时至今天,爬行动物基本上都是这样的运动方式。

这样的方式进行快速运动时,会面临一个非常尴尬的问题[4]。

它们没有膈肌等专门的呼吸结构,主要通过肋间肌、腹壁肌挤压肺部来实现呼吸。当它们进行高速奔跑时,这些肌肉群会被动挤压肺部,迫使它们无法正常呼吸。

蜥蜴总是憋气奔跑,跑一段时间再停下来换气。

这样的运动效率和呼吸效率,都是非常的低。

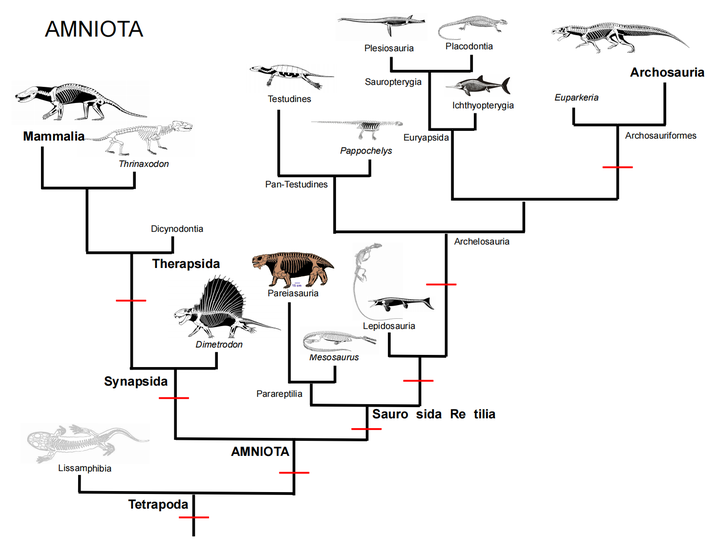

3.2 亿年前,四足动物演化出了早期的合弓纲和蜥形纲动物,它们正好分别是恐龙和哺物动物的祖先。

龙兽争霸正式上演。

未来它们运动系统的演化差异,也决定了可骑性的差异。

此时的大陆上还没有真正意义上的霸主,谁率先提升运动效率和呼吸效率,抢夺先机,就能成为未来的大陆主宰。

哺乳动物祖先和恐龙祖先,在运动效率和呼吸效率上,开启了一场持续 2 亿年的进化军备竞赛。

3 亿年前之后,出现了体型达到 3 米的副爬行动物和盘龙目动物,它们具有想当的可骑性。

在运动效率上,它们不约而同演化出更长更强壮的四肢,同时朝着腹部集中,抬起了身体。

这个过程,本质上相当于增加力量的同时也增加了力臂,使得总力矩增加,大大提高了运动能力。

在呼吸效率上,恐龙为首的主龙类发展出了双重呼吸,哺乳动物祖先这一支则发展出了膈肌。同时,它们还殊途同归地完成了两个特殊的身体革命,完整的双循环系统以及恒定的体温。

呼吸和运动方式改变了,动物就可以一边奔跑,一边自由呼吸啦。

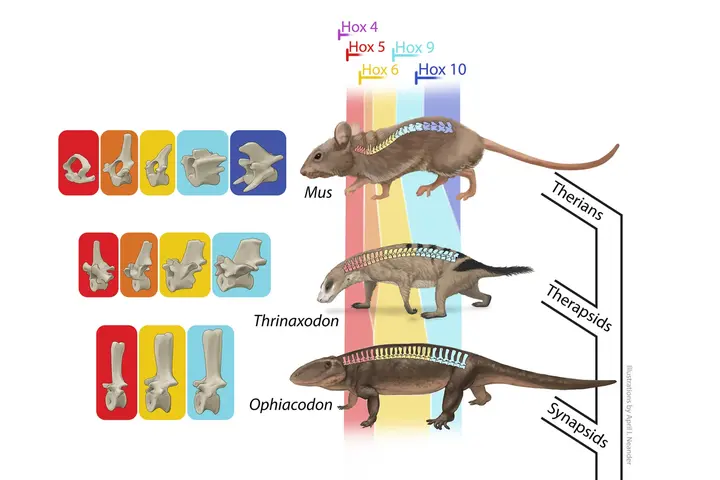

除此之外,它们的脊椎也发生了适应性的变化。

身体抬高了,早期四足动物那样左右摆动的运动方式,就严重影响了奔跑速度,变成了不利于生存的特征。因此经过不断淘汰,被环境筛选出来的后代,脊椎左右摆动的幅度都更加的退化了[5]。

在生物演化史上,我们常常会强调双足直立行走的重要性,但其实从匍匐前行演化成四肢直立行走,同样非常的重要。这意味着它们的身体已经做好了全方面的准备,有了发展得更大、更强、更快的潜力。

生物演化从来都是物竞天择。

蜥形纲与合弓纲分道扬镳后的 1 亿年,曾发展出了大量的过渡物种,尤其是副爬行动物、盘龙类,曾拥有自己的辉煌,但它们最终在残酷的竞争中全部灭绝了。

今天还存在的左右摇摆身体前进的陆生动物只有三支,鳄类、龟鳖类,以及有鳞类。

这三大类全部具有特殊的生态位或着形态。

2 亿多年前,最早的恐龙和哺乳动物几乎同时出现。三叠纪晚期,伴随着合弓纲动物和伪鳄类的衰退,恐龙很快崛起成了全新的霸主,并建立了自己的辉煌。虽然恐龙的崛起,与大灭绝、气候、代谢、繁殖都有关系,但特殊的运动方式,同样是它们称霸的关键。

恐龙和哺乳动物在适应直立步态的过程中,它们尾部的演化走上了截然不同的道路。

恐龙从诞生开始,就掌握了两足行走[6]。

它们强化了尾巴和肌肉,发展出了无比发达的尾股肌群,白垩纪晚期的霸王龙可以说是这种步态的终极形态[7][8]。

- 霸王龙:兄弟,听说你们都很想骑我?小心我用小手手挠你们!

更优秀的生物力学构造,是恐龙在与伪鳄竞争的过程中获胜的关键,除了后来因为体重再次发展为四足行走的大型恐龙,以及半水生的棘龙外,其它恐龙大多是两足行走的。

- 伪鳄类的步态介于早期蜥形纲动物和恐龙之间,它们发展出的直立形态也是柱状直立,缺少股骨头,运动能力也很低。一些伪鳄已经发展出了二足行走,但生理上的巨大缺点,使得它们在与恐龙竞争的过程中失利。

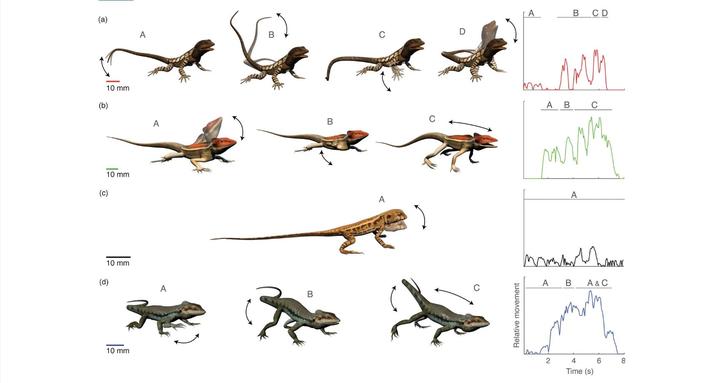

恐龙这种步态,最大的特点是节能,它们的身体相对来说比较僵硬,除了头部外,整个脊椎弯曲的幅度都不大。这使得它们前进时身体非常稳定,相对灵活的尾巴则能进行有效的减震。

因此和大多数人想象中的不同,决大多数恐龙擅长的并不是速度和爆发力,而是耐力。

恐龙的特殊步态,使得它们获得了巨大的成功。

它们的确也像人类一样,解放了双手,并朝着不同的方向演化:

蜥脚类等巨型恐龙再次利用了(双手)起来,进行四足行走;

半水生的棘龙和小型掠食恐龙发展出了利爪;

霸王龙则因为前肢的利用率大大降低,发生了严重退化;

鸟类的祖先则适应飞翔,把前肢演化成了翅膀。

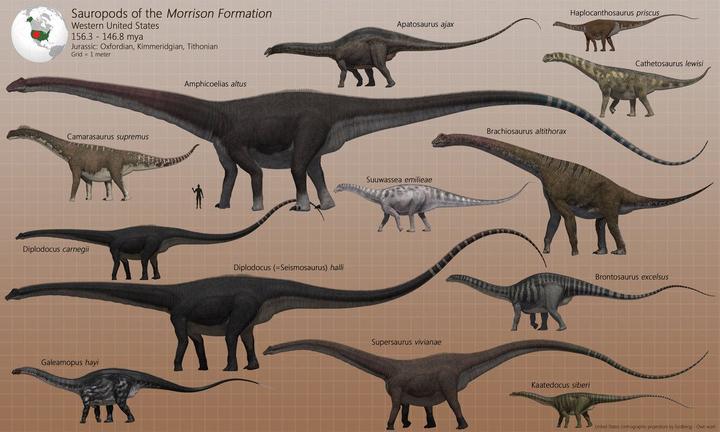

- 史上最拉风的坐骑之一,你最想要选哪一号的?中号还是大号?

但由于恐龙的脊椎无法直立,双手只能位于身体下方,这也就注定了,它们无法像人类一样完成复杂的手眼协调运动,双手很难朝着非常灵活的方向发展。

在运动步态的演化方面,人类的哺乳动物祖先,走的是与恐龙完全相反的一条道路。

它们弱化了尾巴,尾股肌也发生了退化,通常不再提供前进的动力,大多数只发挥平衡的作用。

髂股肌发展成了臀部肌肉群,成为主要的动力之源。而四足交替前行,搭配可灵活上下摆动的脊椎,使得它们拥有高速奔跑的潜力。

当它们进行奔跑时,脊椎可以如同弹簧一样,储能和释能,大大提高了爆发力和极限速度。

猎豹:(>^ω^<)喵!表骑我,真骑不动。

相比起恐龙,大多数哺物动物都以爆发力擅长,反而缺少的是耐力。

耐力更强的哺乳动物,通常具有更加稳定的步态。

例如,以耐力见长的犬科动物,有着多种步态适应不同的速度,以达到最大化的体能利用。它们在低速状态,脊柱和身体明显更加的稳定,整体步态反而更加接近双足步态。

犬类步行时的能量回收效率最高可以达到 70%[9],猫科最高也只有 37.9%。

汪星人:托个人类幼崽,俺已经很费力了。

作为对比,鸡行走的能量回收效率达到了 80%,这也足以从一定程度反应出恐龙的平均水平。

一个耐力型,一个爆发型,拥有各自的优势。

恐龙灭绝后,哺乳动物迅速占领了不同的生态位,创造了属于自己的王朝。

兽族内部上演王超更替时,人类祖先却早早就进入了树栖生态位,很长一段时间都过着与世无争的生活。

经过数千年的树栖适应,我们祖先与其它哺乳动物的生理构造,已经有了很大的不同。

不仅四肢和肌肉都更加适应抓握,而且上下肢有了更大的上下伸展能力,同时因为承重的需求,下肢也逐渐发展得更加的强壮。

哪怕是最原始的灵长类,狐猴的双手都已经具备了一定的解放程度,同时具备了暂时直立行走的能力。

不过要完全解放双手,依旧是一个非常残酷的演化过程。

- 森林古猿:自从学会了使用双手,再也不用担心被骑啦~

在教科书中,通常这样描述人类直立的演化:

1200 多万年前,森林古猿中的一支以树栖生活为主,进化成了现代类人猿;另一支却由于环境的改变,不得不下到地面上来生活,慢慢进化成了人类。

这样简单的一段话背后,却是人类祖先一代代的被淘汰过程。

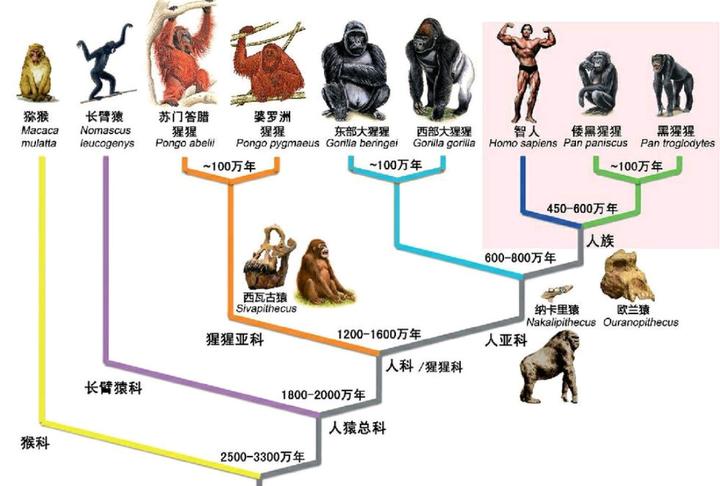

3000 万年前的灵长类,随着体型的不断大型化,它们发展出了对生拇指。此时它们的运动方式和今天的猴子非常相似,通过俯身的姿态,四肢抓握攀缘行走。它们同时有着长长的尾巴,主要发挥着平衡的重要作用。

然而就在这时,我们祖先的那一支,却发生了一个非常关键的基因突变:

决定尾巴发育的 TBXT 基因被转座子插入,导致基因失活,最终退化掉了尾巴[10][11]。

对于适应树栖生活的灵长类来说,丢失尾巴是非常不利的基因突变。

经历一系列残酷的淘汰过程,只有那些进一步改变身体,适应无尾树栖环境的灵长类才存活了下来。

这便是人猿总科(Hominoidea)。

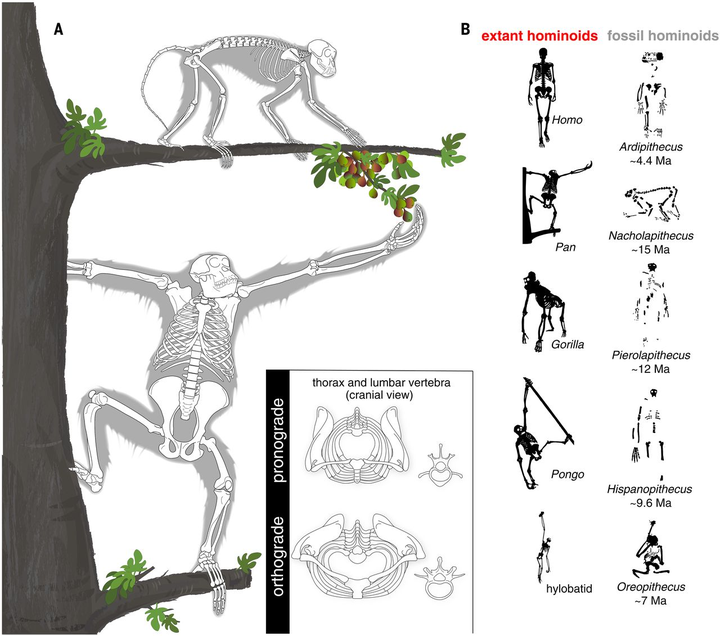

它们的骨骼发生了适应性改变,从俯身变成了垂直攀爬(vertical climbing),双手在上方抓握,双脚在下方抓握。

人猿总科的动物,都有着一定的直立行走的能力。

最早的人猿动物,以原康修尔猿(Proconsul)为代表。

早期人猿总科与猴总科一样,都是生活在树上。

但缺失尾巴的他们,在完全的树栖环境中,并不比猴总科更有竞争力。

相比起整个灵长类,人猿总科一开始是弱势物种。

大约在 1800~2000 万年前左右,它们才在适应树栖环境的过程中,发展出了更长的手臂,通过优秀的臂行(Brachiation)来解决平衡问题。

其中手臂最长的一支,发展成了今天的长臂猿,其它的则发展成了人科动物,包括红毛猩猩,大猩猩,黑猩猩,以及人类。

大约在这个时期前后,非洲板块与欧亚板块相撞,东非高原和东非大裂谷逐渐形成。

东非的气候逐渐变得干旱,森林发生了退化。

森林的退化,对于这群适应树栖的灵长类来说是一场灾难。栖息环境的衰退,食物的减少,这不仅意味着大量个体的死亡,甚至是种群的衰亡,物种的灭绝。

1600 万年前,红毛猩猩的祖先最终适应了树栖,艰难的生存选择落在了其它的人科动物身上。

通过化石分布来看,人类的古猿祖先,很有可能是先走出非洲,发展为森林古猿,在欧洲繁荣之后,再迁回非洲发展出了人亚科。当然,并不排除人类祖先一直都是非洲发展的可能。

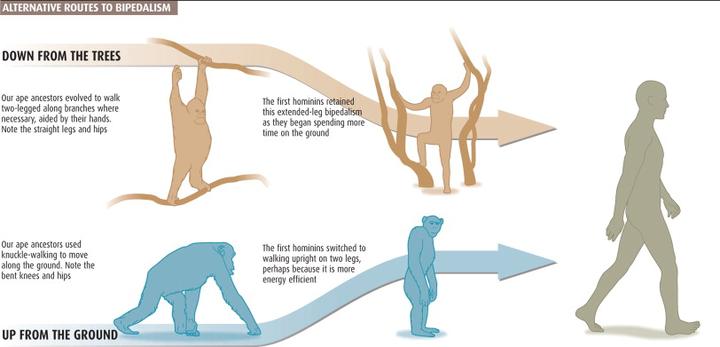

传统观点认为,森林古猿走出森林后,才发展出了直立行走。

但是近年的研究却发现,我们祖先走出森林之前,就已经掌握了直立行走的能力。

1200 万年前,为了适应偶尔下地,它们的上肢和下肢发展得同样强壮,几乎用同等的时间进行臂行和直立行走。甚至在树栖时,它们也进行手脚并用的直立运动,研究者把这种运动方式称为伸展四肢攀爬(extended limb clambering)[12]。

虽然森林古猿获得了短暂的成功,但生物演化最忌讳的就是这种不上不下的中间状态。

随着森林的进一步衰退,它们竞争不过完全树栖的猴类和其它古猿,等待它们的终将是灭绝的命运。

幸运的是,他们的一部分后代适应了地面环境,不再高度依赖树栖生活。

由于它们的双手和双脚同样的发达,在地面活动,就有了两个选择:

要么再次四肢行走,要么完全直立行走。

生物演化,只要不被淘汰,就能不断繁衍生息。

这两个方向都获得了成功,其中分别在 800 万年前和 600 万年前演化出来的大猩猩和黑猩猩祖先,发展出了指背行走(Knuckle-walking)。这使得它们既能臂行,也能指行,甚至有着一定直立行走能力。

这使得它们在保留树栖适应能力的同时,对地面环境也有着更强的适应能力,从而使得他们获得了非常大的成功。

尤其是黑猩猩被划分到了人族,在生物学上已经属于广义上的人类。

不过黑猩猩在适应指行的过程中,因为稳定性的要求,它们的脊椎笔直,腰部也更加僵硬,所以没有发展出持久直立行走能力。不过它们这样的生理特征,非常适应森林地面或者是森林的缘边地带。

森林被树栖灵长类占据,森林边缘地带被黑猩猩的祖先占据,我们的祖先不得不完全直立身体,彻底走出了森林。

这是一个相当残酷的过程。

我们那些没有完全走出森林,攀缘能力差、直立行走能力稍差的祖先,在与大猩猩、黑猩猩祖先竞争的过程中,全部灭绝了。

他们的后代经过一代代的被淘汰,被自然法则不断优胜劣汰,才最终发展出了非常擅长直立行走的人类。

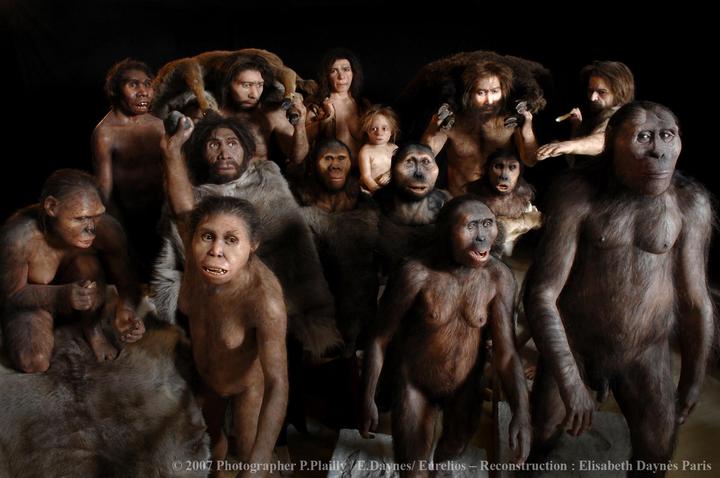

那些灭绝的过渡物种,图根原人、地猿、肯尼亚平脸人、南方古猿、傍人,无一不显示出自然选择的残酷。

南方古猿之后,大约在 280 万年前开始,人类祖先发展出了真人属,也就是狭义上的人类,才以恐怖直立猿的身份,开启了全新的时代。

为什么人类在完成直立行走之后,才获得了巨大的成功?

直立行走究竟给人类带来了什么养优势?

有观点认为,人类获得成功的关键是直立行走的能量回收率非常高。

确不低,大约 65%左右,比黑猩猩的直立行走的能量回收率高了 75%。

但问题在于,直立行走对黑猩猩来说,并不是完全必要的。拿人类与黑猩猩比较,其实并合理。

人类应该与地面活动的其它动物相比较。

虽然人类的步行效率,明显高于大多数四足步态的动物,但其实也只有接近犬科的水平,明显低于鸡的水平,更远远低于企鹅。

是的,人类行走的能量回收率,远远低于这种走路来摇摇摆摆的鸟类。

- 企鹅:想不到吧,我们是节能小能手。骑我们就算啦~

实际上,几乎所有动物行走时的能量回收率都低于企鹅,因为企鹅行走的能量回收率高达 90%。

企鹅也是唯一直立脊椎的鸟类,不过它们羽毛下的双脚,却是这个样子的:

蹲着的,并不是像人类这样的完全直立。

同样是二足行走,人类直立行走的效率之所以低于大多数鸟类,本质上还是因为人类具有非常灵活的脊椎。为了灵活性,牺牲掉了能量效率。这其实和猫科动物能量效率低是同样的原因。

除此之外,人类奔跑时的效率也非常低,能量回收效率比起步行的时候更是骤降了 75%。

也就是说,节能方面,人类比起其它的温血动物,其实并没有显著的优势。

总的来说,关于直立行走带给人类的优势,其实还是需要从整体演化的角度来看。

人类祖先的双手、双脚,甚至是脊椎,乃至于尾巴的退化,这都是配套演化的,它们发展出强壮而足以长期支撑起身体的双脚的时候,双手也已经发展出优秀的抓握能力,并且变得越来越灵活。

严酷的生境压力,在数百万年前就促使它们发展出了,当时陆生动物中最优秀的大脑。

在这个恰当的时机解放了双手,打造和运用工具,自然便水到渠成了。

相对来说,恐龙的大脑和双手的开发程度,都比较落后,再加上身体并没有完全直立,所以,直到它们灭绝之前,都没有发展出智慧文明的条件。

当然,如果恐龙没有灭绝,它们继续演化数千万年,甚至是上亿年,还会不会发展出智慧文明,那就充满着巨大的悬念了。

人类祖先经过 5 亿年多年的演化,才把横向的脊椎,演化成了直立。每一次关键的演化,都是建立在累累尸骨上面的,伴随着无数次的毁灭与新生。

我们祖先好不容易挺直了脊梁,让我们不用弯腰把后背变成“座位”。

但依旧有无数人不得不当牛做马为驴。