如何直观地体验一亿年的时间尺度?

众所周知,每过去 1 分钟,我们的寿命就会减少 60 秒,所以在现实中人类直接体验一亿年有多长肯定是没戏了[1]。即便是我们找到一个一亿年前的生物化石,或者观测到距离一亿光年[2]的天体,两者都只能算一种时光切片,并不能呈现事物在一亿年时间里的变化。

体验时间,我想有一个关键是要找到一个可以参照的事件,比方说钟表的时针走过一圈,就是一小时过去了;从日出到日落,我们便知半天时间过去了。寻找与时间尺度匹配的合适事件,将时间的流逝具象化,才能称之为「直观地体验」。

虽然现实中不存在某些科幻电影中才有的「时间控制器」,但借助现代科技我们可以通过计算机模拟改变时间流逝的速度,那么体验事物在一亿年尺度下的变化还是有可能的。

有了控制时间流速的手段,接下来要操心的就是找到有助于我们体验时间流逝的参照事件了。例如题主最关心的一亿年尺度,根据板块构造理论,距今约 1.75 亿年前地球上只有一块完整的大陆,名为盘古大陆「Pangaea」,随后盘古大陆开始分裂,如今的七大洲是在 1 亿多年的时光里逐渐成形的。

类似的我们还可以找到不同时间尺度下的参照事件。

百亿年尺度:宇宙网结构的形成

formation of large-scale structure

十亿年尺度:星系合并

Milky Way and Andromeda Galaxies Collision Simulated | Video

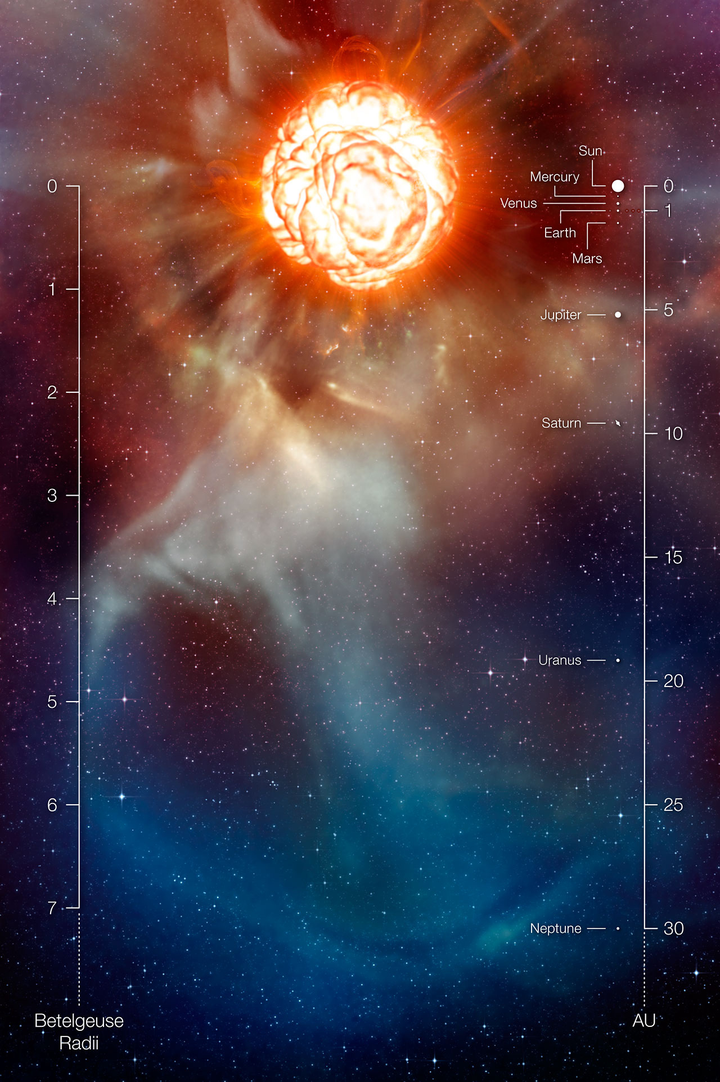

千万年尺度:大质量恒星的演化

恒星的寿命与其质量挂钩,质量在 20 倍太阳质量左右的恒星寿命约千万年。

以下链接可以模拟恒星在演化过程中的各种变化:

百万年尺度:恒星自行

十万年尺度:长周期彗星回归

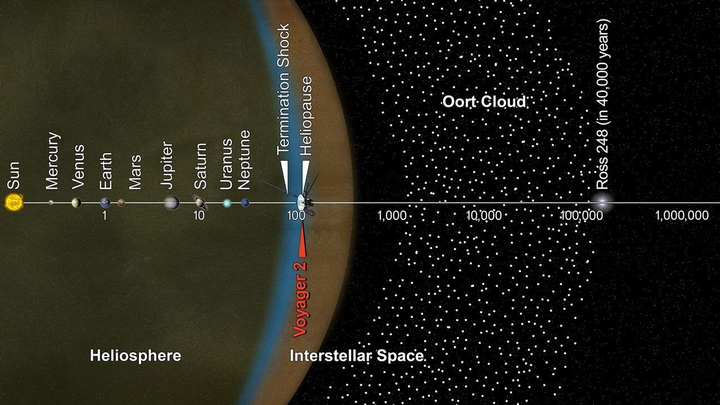

万年尺度:旅行者号穿越奥尔特云

万年尺度 2:地轴进动

千年尺度:超新星遗迹的形成与扩散

看起来知友们还是更喜欢高赞那种时间从指尖滑过的爽感,那我也提供一个类似的场景,但不需要大家的手指头那么遭罪(笑:

不妨把一条 400 米长的环形跑道看作是 100 年时间的具象化,即每走过 400 米,相当于 100 年时间过去了。那么每走一米相当于过了 3 个月,400 米 「100 年」一循环也可以视为一个轮回。

常见的体测 1000 米相当于 250 年,也就是美国建国前夜到现在「2025」的时长。

万米长跑就是 2500 年,差不多是孔子活跃的年代和我们的距离。

马拉松换算过来是有零有整的 10548 年又 9 个月,跑三次全马就够旅行者号真正飞出太阳系了(以奥尔特云为界)。

长周期彗星回归一次需要的时间相当于跑十次全马。

北斗七星因为恒星自行从面目全非到面目全非的时间等价于 4000 千米。

也就是说绕地球赤道走一圈=参宿四活一辈子。

地月直线距离≈ 9600 万年,很接近题主想要的一亿年了。在地月间往返一次,地球板块就从盘古大陆变成了如今的七大洲。

宇宙年龄以 138 亿年计,大概相当于 5500 万千米,超过 130 万次全马,火星和地球最近时也差不多是这个距离。