为什么电子快门拍高速移动物体会失真机械快门就不会?

机械快门也会。只要是卷帘快门原理就会。毕竟都是从感光元件的一端扫描到另一端。那么即使扫描的再快,它从头到尾都会有时间差。拍摄一个运动物体的时候就会有变形。

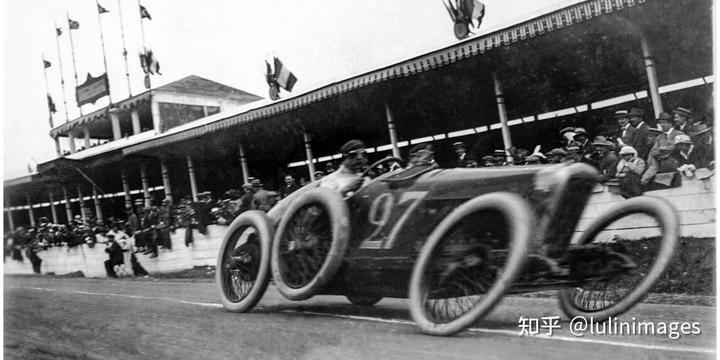

过去在机械快门时代,焦平面快门的曝光过程是利用快门帘幕扫过胶片实现的。前帘和后帘两层帘幕同速运行,中间留一个狭缝,这个狭缝的宽度控制了曝光时间。那帘幕的运行速度就决定了胶片底和胶片顶曝光顺序的差异。很长一段时间内也是有关于 Rolling Shutter Effect 的讨论的。我们还是用时髦的词汇——果冻现象称呼它吧。焦平面快门的布帘时代经常有这种情况,拍赛车把轱辘拍瓢了。相机的同步速度和果冻现象是对应关系。那时候的相机闪光同步速度都在 1/60s 或者 1/90s 也是因为扫描速度不够,帘幕运行速度不够,是同一个原理。那时候为了防止这种情况只能上镜间快门,毕竟是打开关闭的那种模式,整个画面同时曝光。但是镜间快门是一种往复运动,所以快门速度很难做到很高,反而凝结不了瞬间。

后来织物的焦平面快门被金属焦平面快门取代,快门帘幕更轻更薄,机械性能更好,运动速度就可以更快了,同步速度也提高到了 1/125s 甚至 1/300s。拍摄日常题材的话果冻现象就不明显了。以至于除了那些拍摄直升机的摄影师,其他人已经感受不到果冻现象的存在了。这个话题也就冷却下来了。直到……

无反时代来临。电子快门代替了机械快门。没有了机械运动和帘幕的遮挡,电子快门成为了无反高速连拍、无黑屏拍摄,甚至持续追踪对焦技能的前提。那么各家就逐渐采用电子快门作为相机的主要快门方式。但是电子快门虽然没有帘幕狭缝扫过画面,但是它还是采用了从头到尾一行一行的读出,或者一组一组的读出。受限于之前人类的电子技术,这个扫描时间可能比较长,远长于机械快门的运动速度。所以造成了可见的果冻现象。果冻现象这个话题又重新出现于江湖!

从这个角度说,如果读出的速度都差不多的话,感光元件线数越多,读完一块感光元件的时间就越久,第一行和最后一行被读出的时间差就越大,被摄物体的变形就越严重,果冻现象就越严重,电子快门的实用度就越低。根据网上流传的数据,富士 GFX 50S 的扫描速度长达 299 毫秒,比人眨眼速度都慢。索尼 A7R4 和 5 是 100 毫秒。速度慢的机器都不足以支持电子快门闪光同步,因为第一行扫描后要等很久才能等到最后一行被扫描到,才能存在一个同时都在曝光的时刻让闪光灯闪烁曝光整个感光元件。第一行等待的过程中要一直曝光,直到最后一行扫描开始,这样同步速度会低到一个令人发指的速度而不实用,比如 1/2s 或者 1/8s,显然是不现实的。

随着人类电子技术的进步,感光元件扫描速度快速提升。根据网上流传的数据,索尼 a1 达到了 3.91 毫秒,尼康 Z9 达到了 3.73 毫秒,佳能 R3 是 4.79 毫秒。这些扫描速度已经比机械快门运动速度慢不了太多了,果冻现象也就和机械快门相差无几了,也可以支持电子快门闪光同步了。佳能最新的 R1 根据我自己的猜测,达到了 2.7 毫秒,这已经比机械快门快很多了。那基本上果冻现象就已经不会造成困扰了。

在数码时代,不会造成果冻现象的就是全域快门。全域快门的特点就是所有像素点同时曝光同时读出,从原理上就没有了各线的时间差,所以也不会产生果冻现象,也不存在闪光同步速度的问题了。但是依然是受限于人类电子技术,全域快门这种新架构在画质、高感信噪比、宽容度等等方面还赶不上已经深耕多年的传统架构的卷帘快门的。历史其实就是这样的螺旋形上升的,实现了一项技术,发现了一些问题,解决了一些问题,带来了另一些新的问题……迟早有一天我们会用上 51200 也很纯净的、16Ev 宽容度的、1/100000s 快门支持闪光灯的、没有果冻现象的全域快门照相机的,可能也就是未来十年的事情了吧。