石头缝里都能长树,为什么草原不长树?

其实草原也长树,但不是啥木本植物都能存活下来。能长树的石头缝也主要是森林里的石头,被其气候覆盖到了。如果是形同戈壁那么干燥的地方,石头再多也是光秃秃的。

草原的生态系统平均年降水量区间为 250-750 毫米,这恰好是一个利于草本不利于木本的范围。以内蒙古草原为例,夏季集中降雨时,狼尾草等草本植物凭借密集的浅层根系,能在 48 小时内吸收 80%的地表水分,完成快速生长;而树木幼苗的深根系则要面对土壤中的钙积层,这些在干旱条件下形成的坚硬土层仿若天然屏障般阻隔了根系向深层土壤的延伸。

白桦幼苗的根系穿透钙积层需要至少 3 年时间,期间存活率不足 5%。 相比之下,岩石裂隙中的环境反而提供了独特优势。例如马尾松的根系能沿着风化裂隙向下延伸,某些树种的根系甚至能产生相当于 10 倍大气压的渗透压,从岩石孔隙中汲取水分。

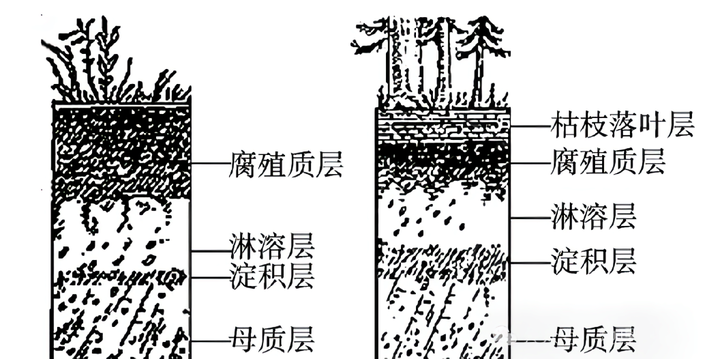

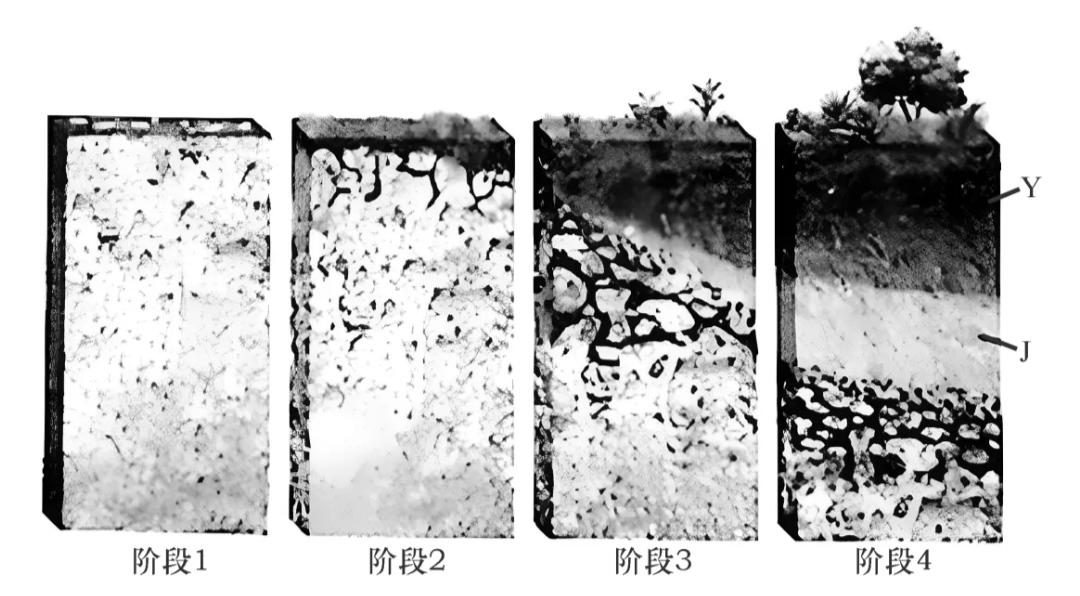

自然土壤形成过程受地形、气候、生物、人类活动等共同作用,大致可分为四个阶段,我将其称为:戈壁期、热带草原期、草原期、森林期。阶段 1 和阶段 2 生物量较少,土壤有机质积累较少;阶段 3 的植被以草本为主,土壤有机质积累最快;但土壤条件还会完全成熟;直到阶段 4,木本植物大量出现,植被枯枝落叶更多,但高大乔木消耗有机质也更多,最后会导向一种热带雨林式的绿色荒漠形态(所以树少也不一定是坏事)。

除土壤问题外,还存在种间竞争的因素。常见草本植物针茅草在春季萌发后,能在 15 天内完成 70%的生物量积累,茂密的草冠层可将地表光照强度减弱至不足 5%。 在这样的环境中,榆树幼苗需要连续 3 年保持每天 0.5 厘米的生长速度,才能突破草本层的封锁。

而在岩石生态系统中,恰好就没有这个问题。垂直的岩壁形成了天然的竞争隔离带,优势种蚬木的板状根系足以般撑开岩层,其分泌的有机酸能溶解石灰岩获取矿物质,使其在贫瘠的岩缝中存活发育。

因季节交替,草原常常发生周期性火灾,火情能在 20 秒内使地表温度升至 800℃,彻底摧毁树木幼苗,却会刺激针茅草种子的萌发率。 岩石地貌则为树木提供了天然庇护所,陡峭地形可以有效阻隔火势蔓延,岩缝中保持的湿度还是天然的微型防火带。

不过尽管形式严苛,仍有少数树木凭其独特性质得以存活。 在蒙古草原的河谷地带,胡杨通过地下横走茎进行克隆繁殖,单个根系网络可覆盖 1 公顷土地。而风滚草枯死的植株体能随风滚动 40 公里,将 0.3%的种子送达湿润的沟谷地带,从而生存繁育。

大自然并不是一成不变的,随着近年气候变化、大气 CO2 浓度升高,不同植物的竞争或重新改写,直至下一轮平衡。