古装剧里有哪些被认为是古代就有的东西其实是近现代才出现的?

货币的统一铸造权、发行权,是新中国成立之后才完善的制度。

在此之前,中国既有官方货币,也有各类民间私人铸造的货币。

这也是票号和钱庄兴起的原因。

离近现代最近的清朝,不同府、不同县甚至不同钱庄铸的铜钱,银两以及黄金,由于铸造商和铸造地的不同,都会有差异。

这必然会导致市面上流通的货币形形色色。

所以像影视剧里,哪怕是官吏富豪,一口气拿出大量白银且形制非常统一的情况,都不是正常现象。

中国自明末起就进入了“私铸”的时代,官方铸“制钱”,也铸私钱,加上民间私铸风气,导致市面上流通者各种各样的钱(包括前代古币)。

所以某些电视剧里,私人在民间以白银收集铜钱,也不可能出现大量崭新形制统一而无损耗的铜钱。

即便是官方制钱,都不可能做到这点。

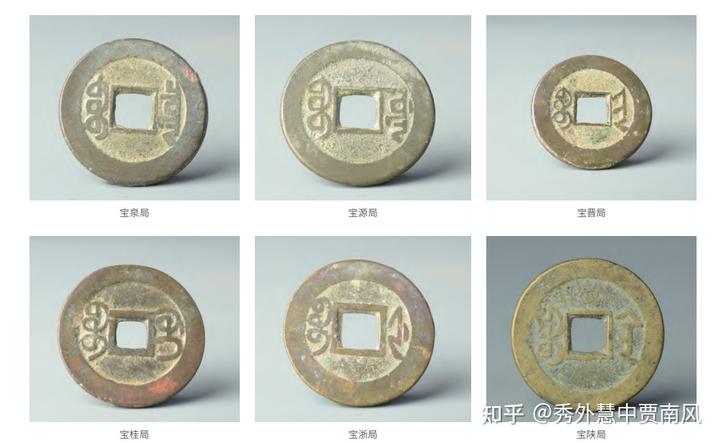

据史料记载,清朝康熙时期一共设有 24 处铸钱局,除“宝源”和“宝泉”两京局之外,还有同、福、临、东、江、宣、原、苏、蓟、昌、南、河、宁、广、浙、太、桂、陕、云、漳、巩、西等 22 处地方局。

不同的铸造局,必然会导致钱币形态不同。

不仅形制存在差异,为了控制私铸情况,在分量上也有调整,仅清朝江西省钱局铸造的钱币,从顺治到雍正年间,就经历了一钱二分五厘改为一钱四分改为一钱二分的变化。

除此之外,还有含铜量的差异。

《雍正王朝》中,雍正登基之后,铸造新的“雍正通宝”,其中有一段情节是孙嘉诚反对用“铜六铅四”的比例铸造新钱,因为这是粉饰太平,有害民生。

孙嘉诚称“康熙年间的铜钱是半铜半铅,含铜量已经偏高,奸商收购铜钱铸成铜器,转手贩卖就是数倍数十倍利润”。

这中间苦的只会是百姓,孙嘉诚的话,没有说全也不是全对。

康熙时期就存在这种情况,如二十三年陈廷敬等上书“钱日少而贵者,皆由奸宄不法之徒毁钱作铜牟利所致”,五十六年上谕“现在铜少,钱局收买废铜,以致镕销制钱作铜者甚多”,甚至康熙年间本身就存在“以铜六铅四配铸制钱”的规定,反而是雍正五年“又定以铜铅各半配铸制钱”。

即便是这样,四川云贵地区,仍然因为“铜质高低不一兼之沙水异宜”“仍以铜六铅四相配”。

孙嘉诚提出的问题,很难根本解决。