为什么地球上没有任何生物演变出光电信号通讯器官?

看起来,这问题需要“先问是不是,再问为什么”:

- 光信号通讯器官,例如这问题下有回答提到的萤火虫的发光器官,例如生物发光的海洋生物的各种发光器官,在特定的生态系统里是常见的。有眼睛的动物的视觉系统会将接收到的光信号转换成电信号、化学信号等进行处理。自行发光的动物大多是有眼睛的。

- 电信号通讯器官,例如电鱼的电器官,在特定的生态系统里是常见的。电鱼普遍有眼睛、可以结合电信号与光信号进行信息处理,尽管其中一些物种的视力很次要。

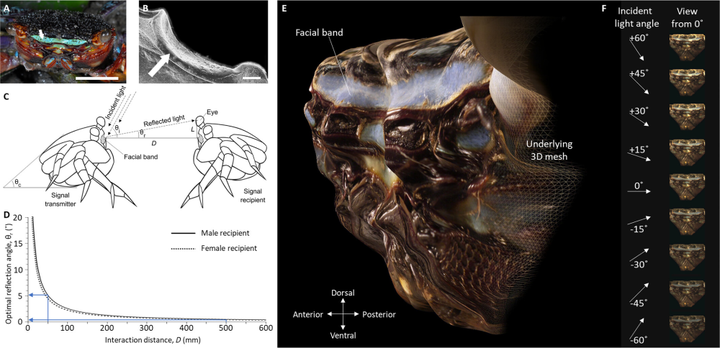

在白天,无需配备特定的发光器官,生物就能用反光进行交流——这不限于在身上变色,你可以挥舞肢体(尤其是一些节肢动物长长的触须、发达的大螯),可以给这些肢体配上红色、白色、红白条纹之类显眼的颜色。Parasesarma eumolpe 等一部分物种发展出定向反光的器官[1]。这些行为涉及神经系统里的电信号、化学信号等。

关于生物发光和生物荧光:

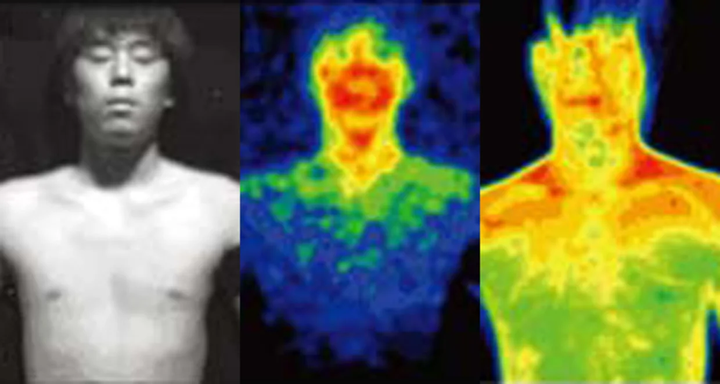

人体内含氧自由基参与的生化反应会发出微弱的可见光,当前人眼无法察觉这么弱的光。其他动物也会这样发光。

发出人肉眼可见的光的生物发光性状在动物界至少独立起源了 40 次,约 76% 的现存海洋动物物种可以自行发光或靠共生微生物发光。

海洋生物发光使用的分子的基本功能不是发光而是处理新陈代谢过程中产生的活性氧[2],在深度 200 米以上的海水中,来自太阳的光明显衰减,这些分子参与化学反应时发出的光相对而言更可辨认,比陆地生物更容易经历与发光相关的自然选择。

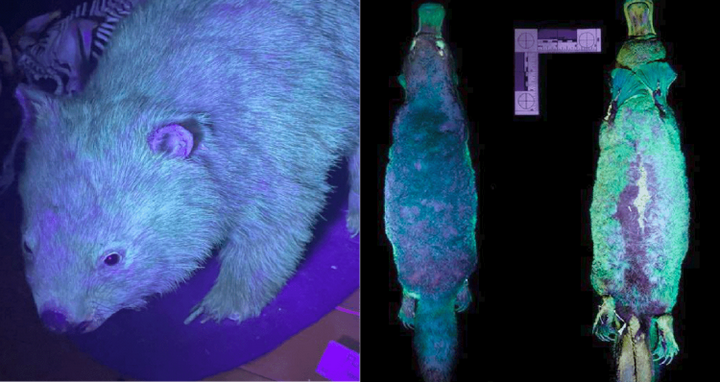

现存脊椎动物里只有一些辐鳍鱼、一些软骨鱼自行发出人肉眼可见的光。生物荧光的范围更广,与黑色素相关的某些分子和磷光体可以在紫外线照射下发光,人的毛发、牙齿、指甲也如此。

一些荧光物质具有抗菌功能,荧光可能被视为无害的副作用,亦可开发新的功能。胡锦鸟幼鸟以生物荧光标记嘴,在结果上便于亲鸟在黑暗中喂食:

2017 年,两位生物学家回顾了数百种已知发出生物荧光的鸟、植物、甲壳类等,发现只有少数动物用荧光的模式进行伪装、吸引配偶等[3]。

生物发光的利用度要高一些。一些深海捕食者用红光照亮周围的水来寻找猎物,来自太阳的红光在 100 米或更深的水下几乎衰减殆尽,大部分深海鱼看不见红光——白天光线强烈、夜晚也经常有月光的陆地环境不适合使用这样的机制,更适合检测红外线或微光。

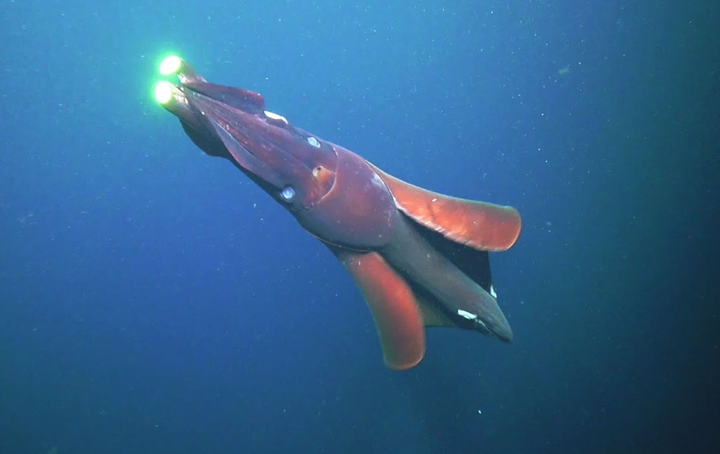

全长 2.3 米、体重可超过 160 千克的乌贼物种 Taningia danae 让触腕上的发光器快速闪动来迷惑猎物,成体似乎能以发光传递领地、求偶等信息,幼体以突然发光迷惑捕食者来自卫。让这方面的能力发挥较大作用需要较暗的环境或很大的光强度,持续黑暗的深水比陆地更合适。

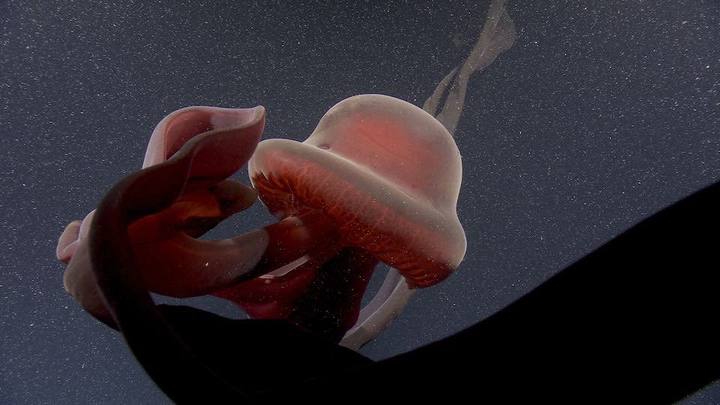

许多水母会发光,全长 10 米以上的冥河水母会发出暗淡的红光、橙光,冥河水母是体型最大的深海无脊椎捕食者之一。

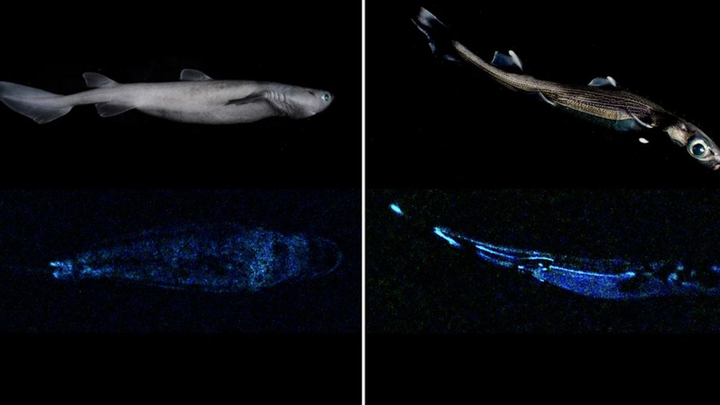

铠鲨、黑腹灯笼鲨、南方灯笼鲨会生物发光。

关于生物放电:

电鱼可以调整电脉冲的频率和模式来传递性别、身份、社会状态等信息,能够合作运用电脉冲,有兴趣的读者可以看看相关文章,例如:

Pedraja F, Sawtell NB. Collective sensing in electric fish. Nature. 2024 Apr;628(8006):139-144. doi: 10.1038/s41586-024-07157-x. Epub 2024 Mar 6. PMID: 38448593; PMCID: PMC12062789.

另外,电鱼放出的一些电脉冲是用来在浑浊的水中对周围物体(尤其是潜在的猎物)“成像”的[4],一些电鱼在“成像”时具有类似颜色的感知线索[5]。

- 电鳗、电鳐等能够放电攻击的鱼也能用低能量脉冲进行“成像”。