昆虫很多都是 6 足,为什么没有进化成 6 肢的哺乳动物?

这个问题的根源可能非常深,牵涉到脊椎动物乃至脊索动物的底层架构。

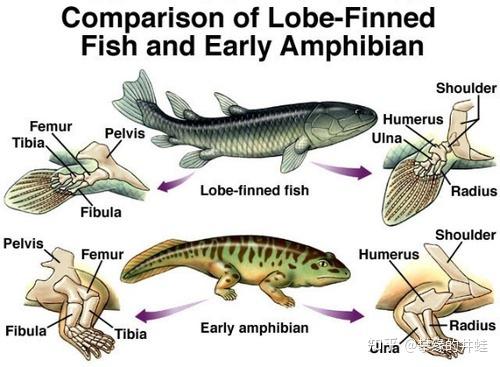

我们知道陆生脊椎动物的四肢源自肉鳍鱼类的两对偶鳍:

如果我继续追问:肉鳍鱼类为什么只有两对偶鳍呢?实际上,最早的有颌鱼类是有很多对偶鳍的:

为什么>2 对偶鳍的演化尝试被淘汰了呢?

更进一步追问:在寒武纪乃至更早的时候,脊索动物的祖先也曾经是软趴趴的小肉虫,为什么这些小肉虫祖先就没有像节肢动物或者环节动物那样,演化出有很多腿的形态呢?

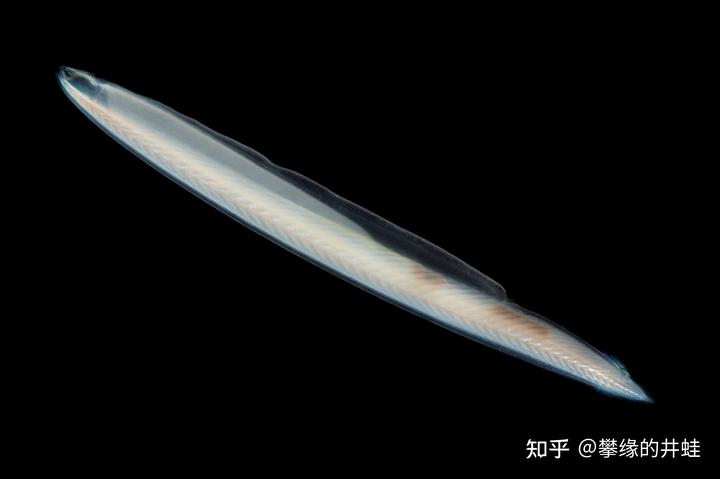

追根溯源:脊索动物的身体底层架构,是用一根充满弹性的小棒子(脊索)贯穿身体,在脊索的两侧排布肌肉,交替收缩,就可以牵动脊索左右弯曲,让动物的身体呈 S 形扭摆,划水前进:

S 形运动可以常规游泳,也可以突然加速冲刺,甩开天敌或者钻入底沙。无论寒武纪的海口虫,还是现代文昌鱼身上可以都看到典型的脊索和沿脊索排布的 V 形分节肌肉(肌节):

脊索和沿脊索排布的 V 形肌节,这是脊索动物最最原始,最最底层的配置,早于眼睛、大脑、脊椎、四肢等等。

所以脊索动物始祖就是高度适应游泳 + 冲刺,自然倾向于外形平整光滑,像节肢动物那样排布在身体侧面的“腿”只会阻碍运动,降低速度。而节肢动物始祖则是高度适应底栖游走,腿同时也是鳃负责呼吸,自然倾向于“多足”。

这就是为什么没有“脊索动物版多足虫”的答案了。

后来的生存竞赛,推动东脊椎动物不断强化 S 形游泳的能力。更加坚固灵活的骨骼取代了脊索,沿着体轴排布的 V 形肌节也更厚实,提供更强的动力:

头部感官和神经系统也更加发达,可以精确地控制游泳姿势、速度和方向。身体结构也要更加符合流体力学要求。

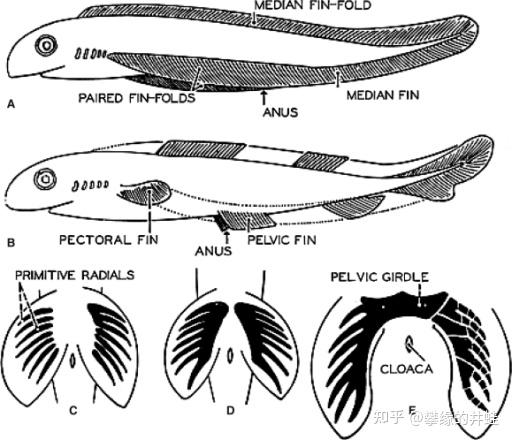

早期鱼类在身体边缘布设骨针支撑的鳍,划水游泳、保持平衡、控制方向。最早的鱼鳍可能是连续的,后来分裂成几块,由不同的肌肉分别控制,提高运动的精度:

这些鳍分成两类:

位于身体上下,不成对的“奇鳍”,包括背鳍、尾鳍和臀鳍。

位于身体左右,成对的“偶鳍”。

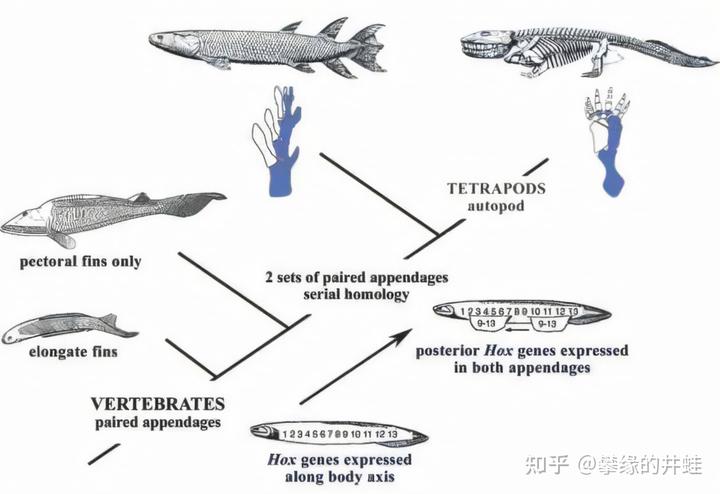

早期鱼类的偶鳍数量可以是一对(一些头甲鱼),两对,或者多对(比如上面的新塑梵净山鱼)。

然后我们都知道,最后胜出的是两对偶鳍的结构。

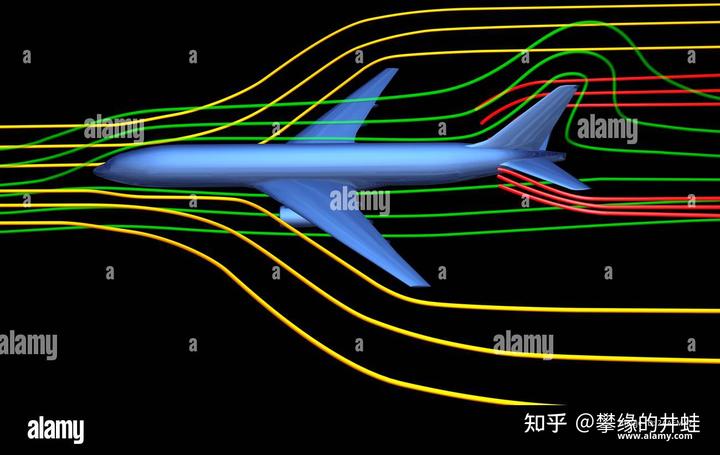

原因一言以蔽之:最符合流体力学要求,可以提供最高的速度、灵活性和稳定性。放一张飞机的图,可以类比一下鱼类偶鳍的作用:

通过精确控制两对偶鳍的展开角度、摆动力度,鱼类可以流畅地完成上浮、下潜、转弯、后退等等动作。而过多的偶鳍会引发湍流,破坏流体力学结构,成为生存的障碍。

新塑梵净山鱼所在的棘鱼类中,不乏多对偶鳍的物种:

棘鱼类是最早出现的有颌鱼类,但始终没有繁盛,很难说有没有这些额外偶鳍的原因。

所以,不止是陆生四足动物,包括现存鱼类在内,所有脊椎动物的“少足”特征,都可以追溯到脊索动物始祖扭摆身体游泳的最底层配置。

最后我开个脑洞,“脊椎动物版多足虫”可能的演化路线:

前面说过,只要鱼类还在游泳生态位上卷,流线型的身体和两对偶鳍就是最优解。换句话说,放弃或者偏离了游泳生态位,就不一定固守两对偶鳍,比如穴居的黄鳝完全没有鳍。鲂鮄科的鱼类渗透底栖游走的生态位,甚至用游离的鳍条演化出类似六足虫的结构:

https://www.zhihu.com/video/1874771361882320896

https://www.zhihu.com/video/1874771361882320896

鲽形目(比目鱼)高度低栖,伏击捕食,用变色伪装躲避敌害,对游泳的依赖很低。它们侧翻身体,眼睛移到脸的一侧,背鳍和臀鳍延长,鳍条在身体上下两侧平行伸展:

对比目鱼来说,让这些鳍条彼此分离,自由活动,像蜈蚣腿一样在海底爬行,也许是比扭动身体游泳更加经济,隐蔽性更好的运动方式。而且控制鳍条的肌肉和神经都是现成的,不需要太多改造。

也许,它们已经朝这方向演化了:

2025.2.17