人类文明有没有可能一直延续到太阳变成红巨星的时候?

只要不能星际飞升出太阳系,人类都会远在太阳变成红巨星之前灭绝。

太阳辐射每年递增,这个递增量非常小,哪怕上千万年的尺度,都非常不显著,仅仅只有 0.1%。

然而,对于长达 10 亿年的时间来说,就非常显著了。

按照太阳辐射的递增趋势,最多未来 10 多亿年的时间,地球生物就会全部灭绝。

11 亿年后,太阳光度增加 10%。

平均温度达到 20℃,赤道和两极动植物受到明显影响。

太阳常数(垂直照射单位面积辐射功率)为 1367 W/m^2,大约有 34%的热量被大气和地球反射 / 散射。

太阳光度增加 10%之后,地球接受的直射热辐射约 1000 W/m^2。

依据斯特藩 - 玻尔兹曼辐射定律:

为热辐射功率。

为辐射系数,地表可近似按照黑体辐射处理,

取值为 1。

为斯特藩 - 玻尔兹曼常量,取值

。

为热力学温度。

易得,地球被太阳直射时的最高温达到 91.27℃(364.42 K)。

赤道附近的动植物,首先开始大规模灭绝。

我们同样可以计算得到,此时地球的平均温度则会增加 6℃。

这样的增加量,甚至比起严重温室效应还不显著。所以,对于非赤道生物,还不至于致命,但热带很明显会朝着温带转移。

全球冷热的极端变化,将可能严重改变地球气候,形成超级沙漠、超级风暴。

超级温室效应,虽迟但到。

在此之后,随着水分的大量蒸发,造成严重的温室效应,地球一边升温,一边大量流失水分。随着气压的上升,15 亿年后,大气温度会超过 100℃,整个地球会变成一个超高压大蒸笼,全球生物逐渐走向灭绝。

35 亿年后,太阳光度增加 40%。

经过 20 多亿年的时间,随着地球水分的全面流失,地球平均温度反而可能有所下降。

但依旧比 40℃(从现在的大气结构推算)的理论温度高很多。这是因为在高温下,碳酸盐会分解释放出大量的二氧化碳。

例如,金星轨道仅仅比地球近了 30%,但有地球 92 倍压强的大气,以及 96.5%的二氧化碳,所以它的温度高达 462 °C。

随着水蒸气消失,地球大气中的二氧化碳已经成为主要成分。温度会比金星低一些,大约 300℃上下。

65 亿年后,太阳光度增加 120%。

经过数十亿年的高温,碳酸盐中的二氧化碳得到大量的释放。

此时地球接收到的热辐射,比现今的金星稍高一些。

地球变成一颗超级金星,大气浓度超过现今的 220 倍以上,均温也超过 500℃。

紧接着,太阳主序星时代结束,进入红巨星模式。

72 亿年后(红巨星 7 亿年),太阳光度恒定增加到 130%。

这个阶段,太阳的变化比较恒定,相对来说,对地球的影响并不算大。

但紧接着太阳开始爆发,随着太阳内核燃烧的速度加快。

太阳光度达到现今的 17 倍(增加 1600%)。

由于温度过高,再加上强烈的太阳风,可能会在数亿年的时间中,吹散地球大气。

没有大气层的地球,地球变成了一颗超级水星。

阳面的温度高达 500℃以上,而阴面温度低于 -100℃。

此时夜晚的地表,也和水星、月球夜晚冷寂的表面,没有什么两样:

紧接着太阳内核的光度达到现今的 34 倍,但随着太阳的急遽膨胀,表面光度反而有所下降。

经过数亿年的时间,太阳达到红巨星的巅峰状态,光度升高到现今的 2349 倍。

被太阳直射的地表已经达到 2470℃,地表逐渐融化,彻底化作熔岩星球。

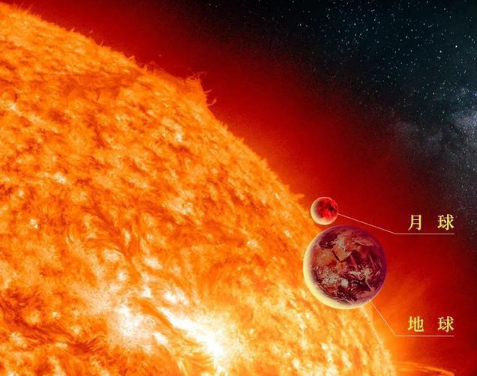

而此时,太阳半径也膨胀了 170 倍,吞没了水星,也有一定可能性吞没金星,到达地球轨道附近。

经过 1 亿年的时间,太阳进入红巨星的渐近支(AGB)阶段。半径膨胀 213 倍,达到日地距离的 99%。此时太阳质量已经损失了 30%,由于轨道和太阳质量平方反比,所以日地轨道会增加约 20%。

所以,地球可能并不会被吞没,但根据预估数据的不同[1],以及太阳膨胀之后自转变慢,潮汐效应令地球公转角速度降低,轨道反而会收缩。所以,地球也可能刚好被吞没。

所以,现在网上盛传的,地球会被太阳吞没,也有可能并不会发生。

但无论怎么样,地球都会——蒸发消失。

到达红巨星巅峰状态后,太阳内核温度达到 1 亿 K,发生氦闪。在足够短的时间内,释放出了过去数百万年的总聚变能量,达到 5×10^41 J[2],约为超星新爆发的 0.3%。

极短的时间内,太阳内核的光度增加 10^10 倍。

但由于简并度的提升,以及太阳的膨胀,大量的能量不会瞬间释放出来,太阳表面的光度会低两个数量级。

但哪怕如此,也是现今光度的 1 亿倍,即便考虑地球轨道的增加,也可导致地球表面的温度高达 3.5 万℃。

这个温度,足以把地球表面的物质摧毁成等离子状态。

- 说明:对这小段内容进行更正,虽然早期的研究认为,氦闪会对地球带来致命的威胁。但 21 世纪前后的研究表明,氦闪的能量会被恒星物质全部吸收。因此地球上的光度增加,实际大约为今天 5000 倍左右,地表直射时,增加的温度为 3000℃左右。这个温度,依旧足以让地表大多数物质成为等离子状态。

接下来的 100 万年时间,太阳光度发生比较剧烈的波动[3]。

随着氦核聚变变得稳定,太阳还会发生数次周期性的壳层氦闪,每次脉冲数百年,总时间大约数十万年。

最终,太阳还有 10%的概率,发生一次中级氦闪,导致光度增加 100 万倍。

虽然太阳最终质量下降到现今的 50%左右,地球轨道半径增加 40%,但这个光度,带给地球的温度,高达 1 万℃。

氦闪时,飞散而出的恒星物质和能量,也会周期性提升地表温度。

即使因太阳质量损失导致地球轨道略有外扩,潮汐力和大气阻力仍会使地球被拖入日冕包层,并在高温、高密度的星风中,其残余大气与岩石逐步被蒸发、剥蚀。

通过地球质量已经构成的元素来预估,蒸发地球的能量不超过 10^33 J。仅仅 1 万年的高达 100 万倍现今太阳的光度,对地球产生的热量却高达 10^35 J。

在被红巨星包层吞没后,地球物质—从挥发性成分到硅酸盐岩石—都会在数月到数年内高温熔融、气化,最终随恒星外层一起被抛入太空。

蒸发掉的地球去了哪里?它化作了围绕太阳的星际物质。

氦闪彻底结束之后,太阳化作一颗内部具有炽热(12000K)白矮星的行星状星云。

而地球,会是行星状星云的一部分。

星云宽达 1 光年,犹如一颗巨大的天眼,回望着那充满生机的过去:

或许,在接下来的数十亿年,在宇宙尘埃中,可能会诞生一颗新的太阳。

而原本组成地球的那些星际物质,也可能再次形成新的行星。

它或许也会诞生新的生命,开启下一个轮回。