青藏高原是中国的水塔,中国几条大河的发源地,它的水是从哪里来的?

居然没有人把这个事情说清楚。

青藏高原是水塔,但并不是直觉上认为的那种,高山上有积雪,积雪融化变成河流,几条大河源头流出了很多水给长江黄河雅鲁藏布江。

大河的水量既不是靠雪山,也不是靠源头。

但大河的水确实依靠青藏高原的高海拔地形,

只是严格来说, 并非依靠青藏高原的最高点,而是主要依靠其较高的高原边界。

(所以,新疆要引入印度洋水汽的话,仅仅炸开喜马拉雅山是不行的,得把整个青藏高原都挖出个通道才行)

地球上,海洋占了大部分面积,是全球水分的来源。

而大气环流是全球相通且不断循环流动的,大陆上的淡水基本上都来自大气降水。

而各地降水,特别是大陆内部,主要是依靠山脉和其他高海拔地形对大气水分的夺取。

也就是来自南方海洋的暖湿气流,遇到地形抬升温度降低时,水蒸气凝结形成的降雨。

大气水分全球到处都有,就看你有没有高大山脉能把水汽留下来变成降雨而已。

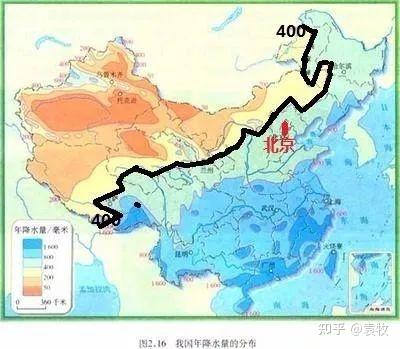

所以中国会有一条 400 毫米降水线,也就是所谓的胡焕庸线,实际上这条线也就是差不多 2000-3000 米的大地等高线。

(补充:胡焕庸线是人口线,且是一条直线,本身并不是严谨的科学,降水线和人口线也并不是完全重合的,且会逐渐变化,所以这只是个大概,不是精确的表述。

但它较早提示了“地形 - 降水 - 农业 - 人口”的内在契合关系,而且行业里也没有更脍炙人口的概念来描述这件事,所以我经常借用泛用胡焕庸线的概念,本意只是粗略说明这条综合分界线的大致情况,请大家注意。)

大气中的水分,基本上到了这个高度就被拦截的差不多了。因为大气中 85%的水汽都集中在 3000 米以下,过不了这条高原高山边界。

沿海、东南山区当然也会有各种形式的降水,但胡焕庸线是东南季风水汽的兜底边界,到这里水汽就基本被榨干了。

青藏高原作为水塔,是因为它正好是胡焕庸线的西南段,而且南方水汽更多,特别是横断山脉一代还有印度洋水汽,所以降雨特别多。

但即使如此,真正起作用的也不是青藏高原最高最大的部分(西部到帕米尔高原和西南部喜马拉雅山脉),而是靠近川西、青海和云南的地形抬升区。

这个区域产生了大量降水,把南方的太平洋季风水汽基本拦截住了,才形成了包括长江黄河在内的众多大河源头。

但大部分降水并不是只通过这两个源头,而是通过整个流域山坡以各种形式的水流流下去的。

长江黄河,雪山积雪,都只是高原山脉拦截水汽的结果,而非原因。

大部分水汽降水是以各种地表、地下水的方式往东南方向低地流淌的,其中一部分形成了大江大河而已。

至于喜马拉雅山,这么大的高度当然不是白给的,只不过可惜的是它 8000 米的高度,拦截的都是印度洋水汽,降水大部分都流到印度去了,东南地区得不到。

所以就应该以恒河为界。

人类生存靠降水,我们的青藏高原拦住的水汽,形成了大河,灌溉了土地,当然应该是我们的,恒河以南分给印度算是客气的!

因此,帮中国东南区域拦截水汽、形成降水、灌溉大地的山脉,

北边主要是大兴安岭、太行山、秦岭一线,大部分是黄河(还有黑龙江)以及附近各种河流;

南边就是青藏高原,大概有三分之一的长度,主要是长江、雅鲁藏布江以及附近的各种中小河流。

在这个大布局下,青藏高原当然是中国水塔,它同时拦住了印度洋和太平洋的水汽,给印度占据的恒河以北中国领土和中国东南方创造了大量降水,只不过并非仅仅通过雪山和大河源头的方式供水而已。

但它也不是唯一的水塔,只占三分之一,胡焕庸线的中段北段同样很重要,而且占据了三分之二。

从历史来说,中间秦岭太行这一段才是最重要的,哺育了关中平原,创造了最初的中华文明中心区。

所以,地球大气不缺水分,缺的是能拦住水汽形成降雨的高海拔地形。

只要有高山高原兜得住,大气降水就跑不掉,总得留在山这边,最终流回大海。

相比之下,北美地形就没有这么好的梯次,农业单产要差得多。