世界各国的文字几乎都变成了字母文字,为何唯独中国文字两千年来都保持汉字不变?

几乎所有的回答都有一个默认的前提:语言早于文字。

这怎么可能不对呢?

难道不是先有说话,才可能有记录说话的需求?

我们总在线性思维中整理着自己的过去:

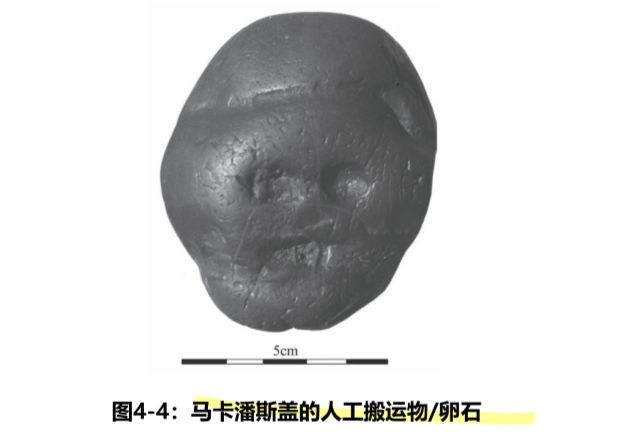

这个东西叫做“人工搬运物”。

什么意思?就是说这个像人脸的“石头”,并不是人类雕刻出来的人工产物。

而是很可能早到南方古猿时代,类人猿从自然界中间寻找到的自身形象的觉察物。

这个东西的发现对语言学具有颠覆价值的原因是,它很可能解释了表意文字完全不同于表音文字的“演化历程”。

早在现代智人还没有形成之前,“人工搬运物”作为人类对自身的觉察就已经开始以一种“符号提取”的方式出现在自然物的有意识的选择,而不是制造之中。

这一发现,甚至会撼动人类工具演化的诸多理论。

比如,我们完全可以设想,最早期的工具演化就是一种“人工搬运”。

我们把“尖锐”、“锋利”、“结实”等诸多概念从自然物中“搬运”入自己的工具集里。

因此所有的人类创造,首先必须能够提取“意义”,随后才能制造工具。

这就是表意文字的恐怖之处。

它根本不是语言的“记录”,甚至更合理的猜测是,它反而是语言的缔造者。

——易经的科学原理是什么?

当我们说文字和语言的线性关系的时候,我们其实就已经掉入了题主和大部分答主的前置设定之中。

那就是文字和语言的进化是严格的语言线性的先行的。

但我认为语言人类学的很多发现并不支持这种看起来绝对正确的思维。

就像大卫.格雷伯清晰的证明了,早期人类社会,不存在一个广泛存在的以物易物的交换系统。

丹尼尔.L.埃弗雷特在《语言的诞生》中,也清晰的证明了文字和认知—意识之间的演化关系。

也就是说,文字作为一种符号实践,其诞生的演化需求,很可能要远远早于语言。

我们之所以觉得语言必定早于文字,无非是因为我们把表音文字的语言转化效用,当成了语言的本质,同时也把文字和认知之间的关系,当成了一种绝对教条的——因果关系。

我们下意识的认为,一定必须先有语言作为一种对认知的“显现”,随后才需要文字对这种显现记录。

随后我们认为在动物日常中间的,基于发音的“信息交流”就是语言的母体:

但如果我们仔细审查这个信息和语言关系的图标,你会发现信息的交流结构中不存在语言的效用:

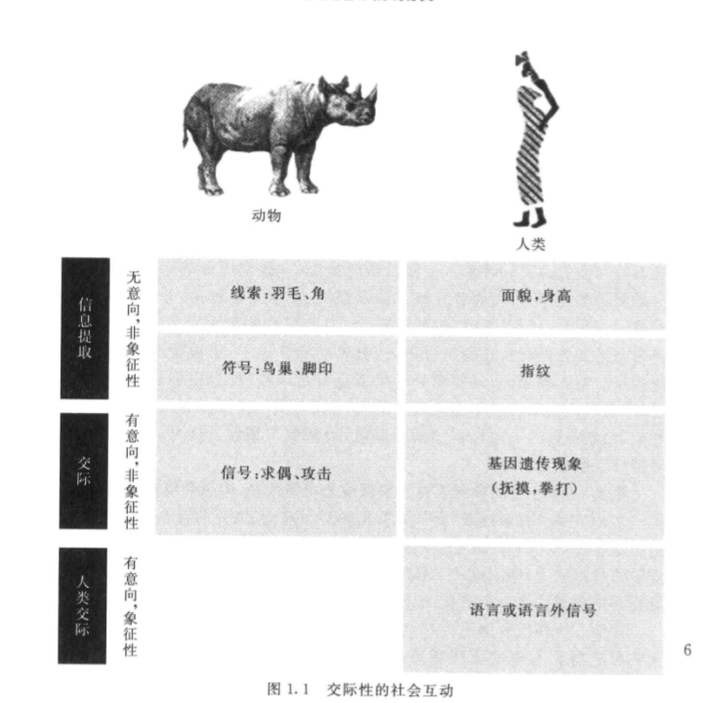

这是《认知语用学》里的一副插图,将人类的交际行为和动物的交际行为做了一个对比,我们可以看到“信息提取”——也就是分辨事物——并不是人和动物在交际上的主要区别。同样交际——也就是信息交流——原则上也无需语言的参与。前两种能力的唯一区别是意向性,我们可以简略的把它理解成为是否具有目的性,毕竟当一只狮子在草原上溜达,无意中发现了一只羚羊,并不需要有意为之,不管它是否饥饿,羚羊的形象都会自然的通过狮子发现的线索,出现在它的心灵里,而如果这个发现触发了捕猎,羚羊就成了一个目标,狮子必须跟随这个目标不停的调整自己的行为,如果是合作狩猎,它还需要呼叫同伴,让其和自己拥有共同的目标,围绕目标的一系列的目的性行为,就可以被看作是有意向的。

图例上进一步表示,前两种互动虽然有意向性上的区别,但都是非象征性的,只有人类的交际行为,那种运用语言的交流,才能称之为象征性的。

——第十节:象征之眼

意向性——表达为对象性陈述为象征性,其实就是对意识的描述。

所以,严格来说创造工具并不会需要意识,只有有目的,有意象的从物中提取工具的符号形象,才能称之为有意识:

【……伯施和伯施.阿克曼(Boesch and Boesch Achermann,1991)通过对象牙海岸雨林中的野生大猩猩的观察发现,为了让小猩猩学会如何敲碎坚果,猩猩母亲用类似锤子的工具现场展示。事实上,猩猩母亲不仅给小猩猩提供锤子,而且向它演示如何使用锤子、坚果怎么放等细节。……】

这段话摘抄自布鲁诺.G.巴拉的《认知语用学:交际的心智过程》,猩猩母亲掌握了使用工具的能力,考虑到它已经能够从自然物中分离出“锤子”,不得不说大猩猩拥有了某种非常原始的意象。可当它们没有语言的时候,这些意象并不能像概念那样被精确掌握,并用来解释“锤子”的功用。它们传达这些能力的唯一方式就是直观的演示,一遍一遍的,猩猩母亲不停的重复着使用工具的体验,希望孩子在一旁的观察中,能够从它自己的体验里分辨出“锤子”与其他石头的区别(界限),以及作为一个工具的意义。依赖生命体验的实践虽然让大猩猩掌握了某些也许可以称为概念前身的模糊意象,但作为一个没有语言的生灵,它是无法孤立于自己的行为,而将自己的体验传达给其他同类的。

——同上

而表意文字的整个演化过程,几乎就是人类认知→意识的产生过程。

也就是说仅仅从语音的信息交流出发,用一种教条的线性进步的逻辑,声称语言中的“意向性陈述”来自于原始的,动物也存在的,语音的信息交流的需求,是极端不合理的。

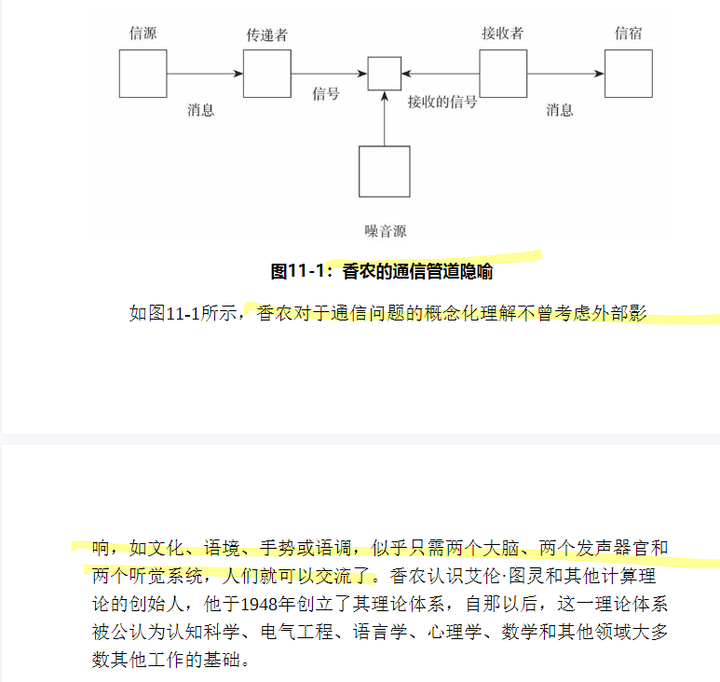

这也是为什么即便在香农的信息建模中,我们也照样看不到语义存在的原因:

香农的通信管道隐喻,只能为信息的明确性负责,而根本无法为语义的明确性负责。

毕竟,信息学关心的不是“这句话传达了什么?”,而是“这句话传达了吗?”。

一组编码的可辨别性,和一组编码的“意义”是根本不可能通约的。

主流的认知科学,解决这个问题的方法,是拒绝面对它。

比如乔姆斯基的“UG”,在一种算法逻辑下,关心所谓的“亚人符号”其实说白了,就是想要在自己的语言学理论里,拒绝“语义”这个概念。

本质上,他希望“功能主义”的所谓副现象在这里发挥作用。

也就是说,语言不过是某种类似于“基因编码”的规律性运动,这个规律性运动是一切语言行为的“发动机”;而所谓的语义,不过是这个语言行为的——副现象——也就是发动机的轰鸣声。

在这样的意义上,主流的,遵从于 UG 路径的语言学家们,其实根本不在乎“语义”这么个东西。

这种心态和传统认知心理学根本不在乎“意识”,而只在乎“智能”是一个道理。

在大多数认知学家的视域里,“意识”是一个语义欠明的——缀词。

所以,在主流语言学中,过度的,甚至冗余的对数学的依赖,其实只不过是不停的尝试将语言学转化为一种信息学的趋势罢了。

——被发明的认知:作为文化迁移的语言演化

这就是为什么我认为表意文字在认知演化上的效用,要远远大于表音文字的原因。

也就是说,表意符号的实践操作,以百万年为单位,很可能横跨了早期古人种的整个演化历程。

也因此表意符号演化为表意文字很可能是所有语音最终能够实践为语言的根本前提。

很好,说清楚了这个问题,我们回到表音文字对表意文字的替代问题上。

这个问题极度复杂,我只说一个最粗糙的线条。

在人类神话时代的晚期,部族的迁徙问题,开始表现成为一种“入侵”问题。

入侵这个概念,不存在与文化体系形成之前。

没有文化体系,实际上就不会产生迁徙的时间—历史性觉察。

也就是不会出现祖先、图腾、仪式的传承问题。

没有这些传承问题,就算是长期定居,也不会形成对地域的文化固着。

不会形成疆界、领土这样的概念。

狩猎采集文化可以将法杖伫立的地方比作“世界的中心”。

也就是说世界是可以被部落从一个地区带到另一个地区,不存在一种时间和空间交汇的,历史的起点。

部落之间发生冲突,就算是以百年为单位的定居生活被破坏,只要这种定居的文化体系还没有固着在时空中(历史性的前身),那么占领者和迁徙者之间就不存在任何“被侵略”和“侵略”的问题。

土地和果实没有本质区别。

但随着表意符号体系的越来越成熟,它不仅要求语音能够传达意向性,这种认知最基底的效用。

它开始对语言再次产生了符号提起的需求。

这就是所谓的语义——意义的认知演化,文化在这种演化中产生了。

语义是构筑一切世界时空(也就是对象化—客观性)认知的基底。

这种认知带来了“存在性”问题。

文化为其居住的时空提供了意义,并将这些时空存在化。

这是一切农耕能够发展为农业文明的根本前提。

文化人类学发现了广泛存在于早期人类那里的农业停滞问题。

也就是人类非常早期就已经掌握了发展农业所需要的大量植物培育技术。

但世界的存在性——意义性追求没有产生之前,对一个地区的深度开发的意愿性是不存在的。

所以,仅仅依靠地理决定论是不能解释早期人类那里广泛存在的农业停滞问题的。

只有一种文化体系——祖先 / 神灵崇拜的时空性—历史性回溯,才可能造成对一个地域和一种文化的永恒性绑定问题。

人类最早的一批定居文化就是这样形成的。

但紧接着,以原始印欧人横跨欧亚大陆的大迁徙为代表,人类历史上最早的入侵出现了:

当这些原始印欧人到达他们的新家园时,他们遇到了当地的族群,后者相对要和平一些,不那么尚武好战,从事农耕生产,富于艺术创造力,在社会结构上或许是平等主义的,而且崇拜女神。本土民族拥有发达的审美意识,他们建造二层楼房和美丽的神庙——我们已为这些建筑做了陶土模型。他们还生产优美的彩绘陶器。他们或被库尔干人同化,或被消灭,因为库尔干人驯化了马,又具有军事才能,这都使他们占尽优势。原始印欧人还把他们的语言和宗教强加给本土族群,尽管在因此而形成的“印欧”语言与文化中,本土语言与宗教的一些残迹一直在其底层存在着。这样看来所谓“印欧”,便是库尔干人和古欧洲人相融合的一个结果。

——马丽加.金芭塔丝《活着的女神》

这个入侵过程,在印度就表现成为一种为了彻底隔离古文明的种姓制度的形成史:

这就是为什么西方的传统文化,也就是常青藤哲学,动不动就要把自己的神秘学谱系,往印度歪,因为实在无法在欧洲去溯源这个传统。

但我一直说,印度断代的问题,比起欧洲,更是一笔烂账。

印度教实际上是雅利安人入侵之后,为了断绝哈拉帕文明的传统而出现的。

而这个断绝的“畸形决策”,直接造成了传统精神的重大创伤。

不要忘了一切传统文化的根,就在对人类传承的根本维护上。

可全世界任何一个地区,也没有印度的种姓制度神学化后的宗教——印度教——更畸形的斩断传承的。

尽管有物质文明的灭绝,甚至可能蔓延到文化精神的遮蔽,但不管如何,没有哪个地区会为了隔绝过去,而发明出一种隔绝的宗教体系。

——周易和塔罗的区别是什么?

尽管其他地区没有印度这么“决绝”,但广泛的入侵形态的融合,带来的替代问题很可能才是表音文字诞生的一大动力。

不同的文化产生了剧烈的碰撞,表意实践还没有深入到语义—存在—意义阶段的体系,面临着一个如何吸收“异族语义”的过程。

这个异族性觉察,还是其占领,侵袭文化提供的。

也就是民族性是被征服民族提供的奇特结构,带来了一种极端的,需要真理化征服者的需求。

这是最早的基于外部征服—真理性—客观性对神话性宗教,进行神学性改造的起点。

绝对的善恶观,将道德律法化,唯一的真理→神的统治——这一切都是征服者通过被征服者的文化,产生的一种荒谬的,怎么说呢……“文明觉醒”?

表音文字的大发展亦是这种征服—侵略性文明觉醒的一部分。

注意,我这里不是说表音文字代表着一种侵略性,我是说没有文化体系之间的侵略—征服性的剧烈变动,不同文化的文字交流,不可能如此激烈、急切的表达成为一种语音的符号转译,而不是认知的符号实践。

实际上古埃及的象形文字的在异族入侵压力下的大变迁,就体现了这一点:

埃及人和赫梯人的区别该如何建立?如果说在埃及鼎盛时期这一问题可以被忽略,那么当异族已经入主帝国,成为了埃及主人的时候,文化就开始了其“内化”的过程。

这一过程已经无法从当下的危机中寻求力量,反省过去成为了一个契机。

每一个文明、文化、或者民族个体,当它们觉察到自身的存在(这种觉察最容易被文明的存亡危机所激活)的时候,为自己寻求与他者边界的意图就开始变得紧迫了起来。

一个文化工具必须为其存在提供一个过去的源头,这个源头不能再是理所当然的关于当下的自然延展。变化带来的冲击必须的得到解释,觉察正在从流动的体验中渴望寻找到永恒的线索。这就是历史的最初冲动吗?

埃及人选择了神庙作为过去的源头。毕竟在埃及的神话中神庙建立在原初世界那混沌中最初的土堆之上。那是神圣的,那是创世的最高起源。

于是神庙在埃及文化后起的异族危机中开始层层包裹,与外界隔离的欲望在建筑结构的封闭中不停的体现了出来。神庙里的象形文字从 700 个激增到 7000 个,这个时候独立的文字已经无法承担精确性的历史追求,如果说当下为歧义提供了最丰满的语境,那么死去的历史重建则远离了这种丰满,它渴望更为精确的区别,历史追求的是一种无可置疑的,刻板而繁杂的奠基。

这是文明的边界、民族的壁垒。

——死后的历史:大传统构建的文本过去

一种象形—表意文字的衰落,往往是一个文明即将被彻底替代的标志。

后来者并不愿意完全传承过去的历史,而是从它的尸体中寻找重新搭建征服者文化的技术。

从这一次大入侵→大征服之后,表意文字所代表的,那个人类早期,创造了一切认知基底的神话时代,在世界大部分地区就结束了。

表意文字所代表的那种基于体验—觉察为基底的,认知形态也开始被抛弃。

但在东亚区域的华夏文明圈却保留了这种认知形态。

这就是为什么在很多迷恋客观性—对象化思维的现代人来说,中国传统文化总会被谩骂成为一种活该在近代落后的,没有科学—理性精神的落后文明的原因。

但这种思维的可悲,就像表音和表意文字的线性—替代—进步思维一样,就像把科学和技术实践做出强绑定,货币和以物易物做出强绑定,信息和文字做出强绑定一样,它纯粹就是一种客观性思维的产物,而从来不可能提供一种有效的对何为客观性思维的审查:

一切所谓工具理性,实验精神都不是一种“系统”,更不是什么拥有本质的精神,它从头到尾就是一种——民俗。

一切基于“工程操作”理念的认知集合(比如工具、实验……),都不过是一种技术手册,这个技术手册中的一切经验规律,都根本不需要进行——哲学化的确定性总结,也就是所谓的——科学。

也就是说,你以为科学的巨大价值,无非是一个鸠占鹊巢的游戏,而这个游戏的始作俑者,就是哲学的现代化构造——科学精神:

【以下是我们准备支持的哲学观点:科学精神必须在反自然、反我们身上和身外的本性冲动和号令中,反自然的驱使、反色彩斑斓和多样的事实中形成。

——巴什拉《科学精神的形成》】

巴什拉在他的这本著作中,最准确但同时在我看来也是最可笑的展示了这种科学精神最实质的内涵——科学的政治性规约。

科学的一切操作根本没有任何创造性可言,在大部分技术环节,“科学”这个概念是毫无价值,也是毫无意义的,它唯一的作用,就是在一切“多样性”、“自然而然”、“色彩斑斓”、“事实”的实践—实验之后,来按照一种既定的标准对这一切实践做出“价值裁决”。

这个价值裁决,才是“科学”这个概念能够在现代社会发挥效用的——唯一目的。

——如今的哲学变成什么样了?

这就是信息→语音→语言→文字,在科学陈述中的,一切所谓合理性的来源。

好了,当我们弄清楚了在认知诞生的初期,表意文字的演化所扮演的角色,我们就会明白为什么表音文字,在这种视域下,根本没有跟表意文字进行对比的空间。

同时,如果我们也熟悉了表音文字自身大发展,是如何与神话时代晚期的,人类最早的一次入侵所带来的征服文化的大崛起的历史息息相关的,那么“客观性—对象化—神学化”思维为什么在表音文字中如此核心,就实在不那么奇怪了。

那么,当我们掌握了这些“区别”,我们回到中国的表意文字,回想一下近代拉丁化思潮对它的口诛笔伐,是不是就有了一些理解其历史原因的线索?

所以,为什么唯独中国的文字几经变迁,备受摧残,却最终仍然没有丢弃自己的“表意”?

这个文字和它那遥远过去的“根”到底是什么关系?

对这一切的摸索就要靠我们自己各自的志趣了。

毕竟,这个时代,我们自身文化的研究,恐怕大部分的主流,也在科学的名义下,实在表音化了……。