如果你认为鱼是用鳃呼吸的,那我问你鱼的鼻孔是干什么的?

鱼的呼吸器官是鳃,鼻孔是鱼的嗅觉器官,它没有呼吸功能,鼻孔是嗅觉器官,其作用是协助鱼类觅食、避敌、求偶,用来弥补其在水体环境中视觉能力的不足。

在水环境中,很多鱼类特别是栖息在水体底层的鱼类,要看清周围环境是很困难的,因为水越深光照越不足,而且底层有机质也多,水的透明度比较低。在这种情况下,就需要视觉以外的其它感觉,才能让鱼类完成正常的生存活动。

鱼的鼻孔是专化的嗅觉器官,其结构与陆生动物不同。鱼类的嗅觉灵敏度很高,远超人类,大约是人类的500 倍,甚至比犬类的嗅觉更灵敏。实验显示,水中滴入极低浓度(0.0001%)的氨基酸溶液,5 秒内即可触发觅食反应。

这种高灵敏度得益于鱼类鼻孔结构的精妙设计。

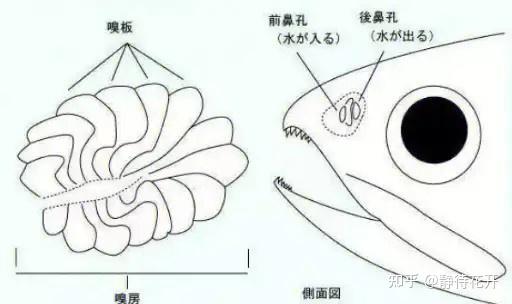

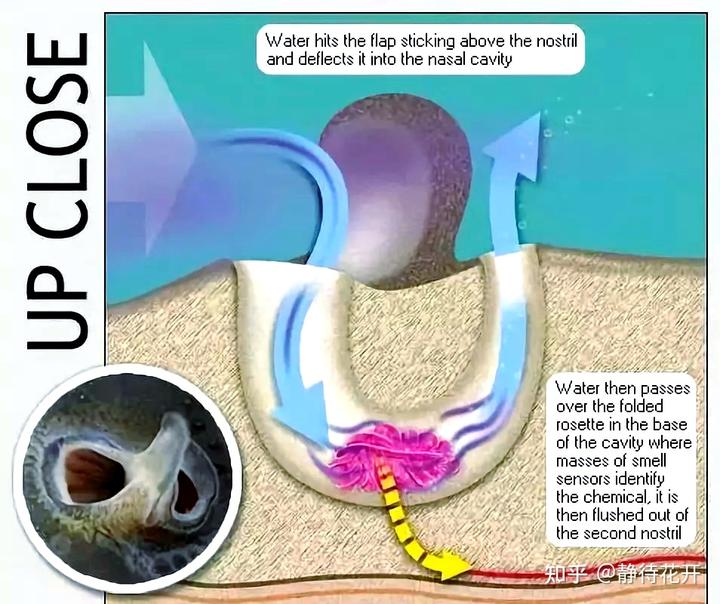

一是瓣膜设计:大多数鱼的鼻孔由于皮肤的折叠将鼻腔一分为二,前端的孔进水,后端的孔出水。而且为了减少水的冲击力,在鼻孔的中间有一层瓣膜,瓣膜可调节水流,起到缓冲的作用。

二是与呼吸系统隔离:硬骨鱼的鼻孔不与口腔连通,确保嗅觉功能独立于呼吸系统。否则会影响口腔压和鳃压的压力泵作用,影响呼吸和饵料摄取。

三是发达的嗅觉上皮:鱼类的两个鼻孔形成 U 型通道:水流从前鼻孔进入,经嗅囊(内含嗅觉感受器)后从后鼻孔排出,以此捕捉水中的气味分子。

在后鼻孔的下方,有一个重要的嗅觉器官,那就是嗅囊。嗅囊由外鼻孔与外界相通,但一般不连通口腔。

嗅囊是由折叠的嗅上皮构成的,折叠的原因是为了增加接触的面积,而嗅上皮中则含有许多感觉细胞和支持细胞。

嗅上皮感觉细胞游离的一端有纤毛,基部有神经末梢,许多神经末梢结合形成嗅神经,连接到端脑的嗅叶。

水流通过鼻孔时,这些气味物质被嗅囊上皮的嗅觉细胞捕获,刺激嗅觉细胞产生神经信号,快速识别水中的氨基酸、类固醇等气味分子。这样就可以帮助鱼类辨别食物、同类的气味以及环境变化以规避危险。

以上这种设计使鱼类能持续地监测环境气味。

不同鱼类对饵料的喜好不同。鱼类的饵料偏好差异显著,并随着季节、水情等因素而不同。

例如鲤鱼偏好玉米、红薯泥等甜香型饵料,温度超过 25℃时,温度越高越喜好。温度低时则喜好添加螺肉或红虫的腥香型饵料。草鱼对红薯饵料也特别喜好。

鲫鱼在冬季喜好黄豆粉加蚯蚓,而夏季偏好清淡谷物香如小麦、玉米粉混合饵料。 鲈鱼、鲇鱼等凶猛鱼类喜欢膻味饵料如蟑螂等。

这些偏好都和鱼类的鼻孔的嗅觉有关。