为什么中国的城市规划一直坚持「宽路疏网」的设计?

前言:

之前一直想写这个话题,特别是看到某些答案越偏越远,虽是旁征博引,内容不少但是和题目关系不大。同时个人水平所限还请诸位斧正。本文 10941 字,是我目前在知乎上写的最长的一篇文章了。

我国“宽路疏网”的设计沿革秉承一个清晰的脉络,即在既有城市街坊基础上,受到欧美和苏联双重的规划体系的影响,二者互相拮抗并在中国土地上生根落子,经历了邻里单元、公司城、超级街区等三个比较主要的模仿时期,并最终在随着社会主义建设时期全面的重工业化而形成了比较稳定的“大院” 模式,作为我国主要的社区空间形态,奠定了“宽路疏网”和封闭式邻里单位的空间基础。随后,随着改革开放后政治、经济、社会等领域体制机制的改变,“大院”模式渐渐不能适应新的发展理念,曾经一度作为我国标的城市社区空间形态但因体制因素并未彻底铺开的“小区”模式逐步取代了大院,在住房改革、国企改革和产业园区化等公共政策的影响,“小区”模式在“大院”的空间遗址上拔地而起,同时在舶来自西方的现代和后现代的城市设计理念共同的影响,“宽路疏网“的城市空间格局被稳定下来,并在漫长的博弈中逐渐向着新的方向迈进。

本文主要分为两个部分,第一是浅谈欧美“窄路密网”空间形态形成的主要原因;第二是分析中国城市空间单元的构成形态在欧美和苏联影响下的演进发展,并基于空间单元构成视角分析宽路疏网形成的原因;第三,针对文章的分析和提主的问题进行总结和讨论。

欧美窄路密网设计理念的形成西欧城市

特别是在西欧国家,大量中古时期就已经颇具规模的当代城市往往具有深刻的遗产效应,这种遗产效应不仅反映在西欧国家对其所嵌入的文化性的物质表达上,还涵盖了社会经济文化层面等非物质性架构。如随着西欧城市其连续的内生(不被打断)发展,城市空间往往容易锚定稳定且能掌握话语权的既得利益群体。这种遗产效应往往在西欧城市中占据主导的议程,在不同程度上强于政治经济现实性需求,包括近代的宏大的政治叙事和车行导向的交通模式等。所以,欧洲城市往往保留了中世纪时期的街区特征,集中表现为近人尺度的窄路密网。

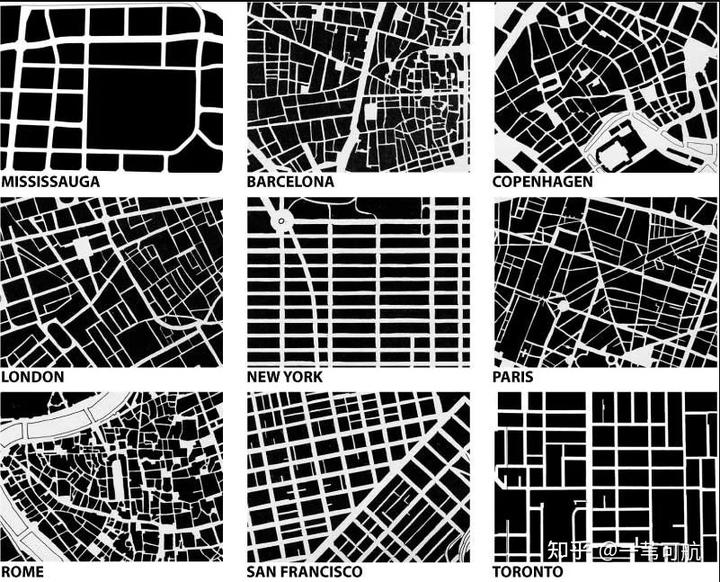

需要特别指出,遗产效应和政治经济现实需求本质上是一对拮抗的相互关系,在一些工业化较晚、发展较弱的区域,遗产效应往往占据更主要的位置,如图 1 的所引介的世界城市图底关系图 Figure Ground(图底)关系图,你可以清晰地看到,与伦敦和巴黎相比,巴塞罗那和罗马城市的特征明显更具中古时代的特点。

英美城市

而在美国、英国和巴西等国家,所谓的“窄路密网”则更多的是与 Clarence Perry 的邻里单元理论的应用,及战后大规模的郊区化(映射在城市规划上即 Radburn Idea)相伴而行的,比较有代表性的是洛杉矶 - 圣安娜大都会区的尔湾新城,英国战后的以霍克新城为代表的新城发展计划和巴西新首都巴西利亚)。

西欧古典城市对于“窄路密网”的影响主要是在于过境道路围合形成的邻里街区内部,街道等级化、秩序化而造成的内部支路加密;而北美城市路网的加密、街区的变窄则是为了适应郊区化条件下大规模的”Single-Family House“建设(也就是全地上独栋式住宅)对于交通便捷性的要求,可以说是一种建筑形态影响城市规划的重要反映。

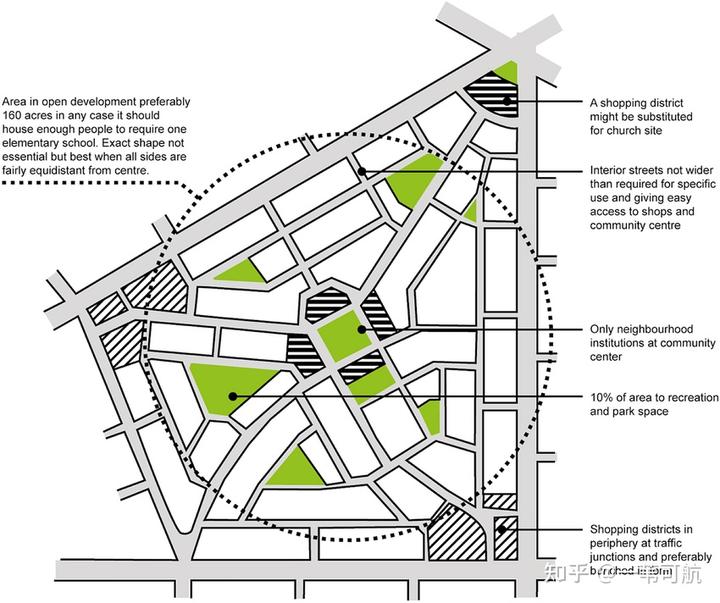

如下即是邻里单元理论主要的要点:

Centre the school (学校放置中心); Place arterial streets along the perimeter (外围设置干道); Design internal streets (设计内部支路); Restrict local shopping areas to the perimeter (商业设施外围化); Dedicate at least 10 percent of the neighborhood land area to parks and open space (不小于 10%的开放式公共空间,如公园和游乐场)。

中国宽路疏网设计理念的形成

而我国的情况则比较复杂,由于近代以来的积贫积弱,我国近代城市规划的先行者们期待着通过学习欧美,推翻传统的老旧的城市格局,以实现富国强民的美好愿望。所以大体上对于传统城市空间单元遗产承继性的发展比较少,而大刀阔斧拿来主义式的学习模仿和基于这种学习模仿的本土化比较多,最终基于“大院”和“小区”两个关键的、比较稳定的城市空间构成原型,奠定了宽路疏网在我国城市空间体系中的地位。

基于社区邻里视角,宽路疏网的设计理念的形成基本可以分为三个阶段,第一,西学东渐阶段,即对于欧美和苏联理论学习、应用和批判式改进的阶段,集中表现在建国至 50 年代后期的新民主主义革命时期;第二,“大院”概念的形成,即以工业化优先为核心的社会主义建设时期,集中表现为 50 年代后期至改革开放;第三,“小区”概念的形成,并取代“大院”成为我国城市主要的空间单元,主要发生在 1978 年后,特别是在 1990 年代住房商品化改革之后达到高峰。

中国城市骨架的奠基:西学东渐

邻里单元理论【美】

我国最早基于邻里单元的住区开发可以追溯到 1934 年日伪满洲国在长春市所施行的新京计划。依托邻里单元理论,新京的住区开发被打上了充满了殖民主义和阶级色彩的烙印。日本人和中国人被分裂安置在不同的城市社区,城市内部基于社区单元形成了两类不同的城市服务系统。同时,在日据区的大同,邻里单元的规划模式也被应用到城市建设中。而国统区的城市建设规划工作因抗战基本停滞,特别是在中日争夺激烈的几个大都市还受到了大规模的损毁。

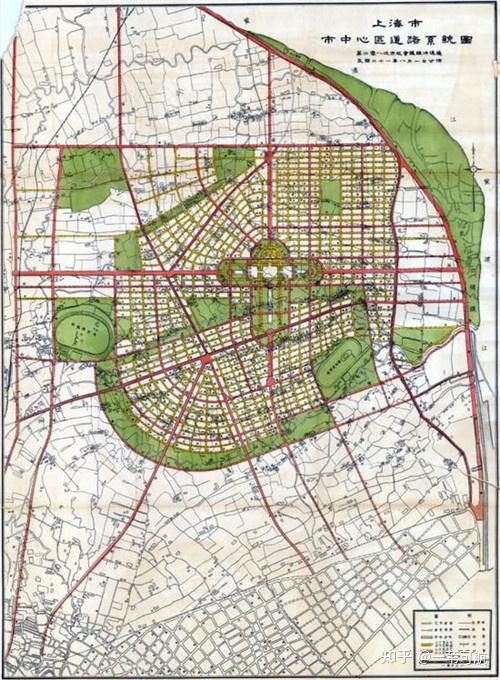

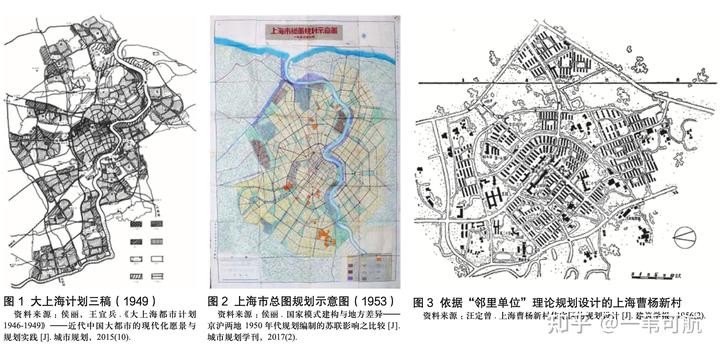

在抗日战争胜利后,国民政府开始部署战后重建工作,陆续制定了“陪都战后十年发展计划”“第二大上海计划”等基于邻里单元理论的城市社区发展计划。美国规划师诺曼·戈登(Norman Gordon)作为国民政府内政部城市规划和住房问题特别顾问,提出了社会治理系统可以与城市空间构成相结合。他根据中国帝国时代末期“保甲”系统,将该系统与邻里单元模式相结合,即每个保由 19 个甲组成,每个甲包含 19 户家庭,将形成一个邻域单位,由一所拥有 200 至 400 名学生的小学提供服务,规模应当比美国的社区单元稍打,约可以容纳 2000 人。他随后将这些建议汇编成论文“中国与邻里单位”发表在《美国城市》杂志上。旋即,上海市在时任上海公共事务局局长赵祖康的领导下,开始制定并实施了“新大上海计划”,该项目的草案于 1946 年 12 月全面推出,大胆使用了包括分区、卫星城和邻里单元等规划理念。相比于 1929 年“巴黎美院”式方案(如图 3)的所侧重的宏伟形式,该新计划更侧重效率和功能的标准,并在 1947 年、1949 年三易其稿,以回应当时社会对初始方案基于不同角度的批评。然而遗憾的是,该计划中的大部分内容因国共内战的爆发而中断,并随着我国在 20 世纪 50 年代后期的社会主义建设在城市政策的转向而消弭。

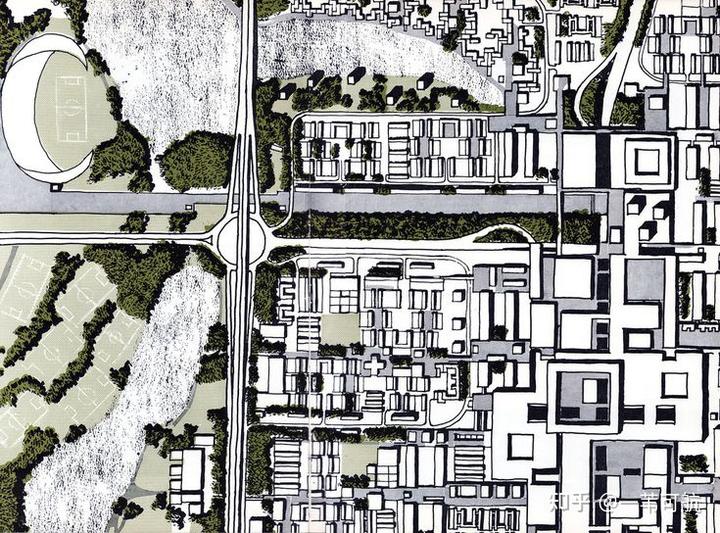

然而,新大上海计划的消弭并非意味着邻里单元理论的终结,相反,诞生于我国新民主主义建设时期的曹杨新村(图 4)成为了邻里单元理论在我结下的果实。尽管曹杨新村在使用意图上是苏维埃式的工人新村,但是其设计理念上则是邻里单元理论的深刻反映,同时创造性借鉴了上海里弄文化中的遗产,集中反映了我国城市的在地性特征。

在曹杨一村的开发过程中,约留出十分之一的土地用于建设公共设施。其中,小学被设立在街坊中心,周围建起了住宅,同时街坊内部还设置了大礼堂、图书馆、菜市场、诊所等设施,并预留了土地用于后续建设银行、邮局、文化馆等。这一设计确保了所有公共设施距离住宅不超过 600 米,相当于步行 7-8 分钟的距离,且人均公共设施面积达到 6.3 平方米。此外,新村内不仅设有公园,还局部设置了小型绿地,通过“点面结合”的方式,实现了人均 10 平方米绿化的设计目标。

曹杨一村所在地原为农田,设计师在规划时充分利用了地块水网密布的特点,只填平了一小部分河流。新建的道路沿着河流设置,住宅建筑采取行列式布局,也沿着河流呈现弧形。这种保留河道的设计不仅能够保证住宅区在雨季的排水,还改善了居住环境。此外,新村内的房屋间距较大,朝向也经过设计,以朝南为主但不完全统一,这样设计既可以充分保证冬季的采光,又弥补了行列式布局可能带来的单调感。主路、支路、人行道和汽车道在新村内均较为宽敞。

对于这种布局设计,设计师汪定曾在《寄语今天的建筑师》一文中回忆:

那时欧美的学院派和设计界中关于花园城市、新城市主义运动萌芽等的研究、尝试已开始蓬勃发展……同时,那些在上海旧式里弄中的风铃声、笑语及树影里成长的记忆又深深地刻在我的脑海里。……我一直试图在设计实践中有机地融合这两种我所接触到的截然不同的文化基因……

超级街区理论【苏】

1950 年代初期,苏联的影响开始渗透到我国的城市建设领域。作为当时最先进生产力和精神价值的代表,苏联的主流规划思想也开始影响我国城市的街区设计体系,进而影响了我国路网的结构。超级街区(即 super block,又称大街坊)、放射线 + 环路以及工住一体(时髦一点可以说是产城融合)等理论开始在我国逐渐铺开。

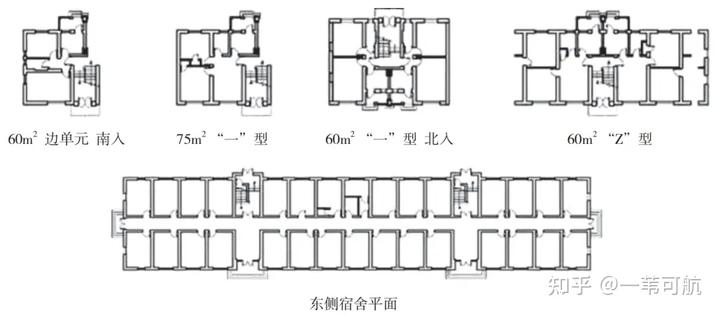

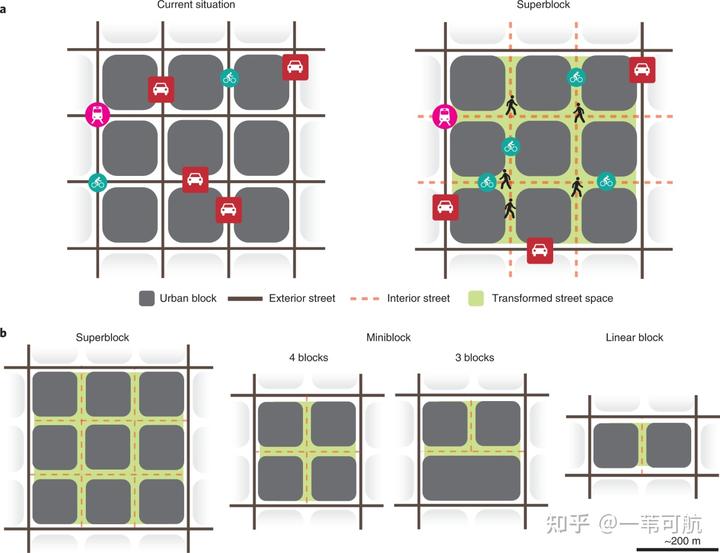

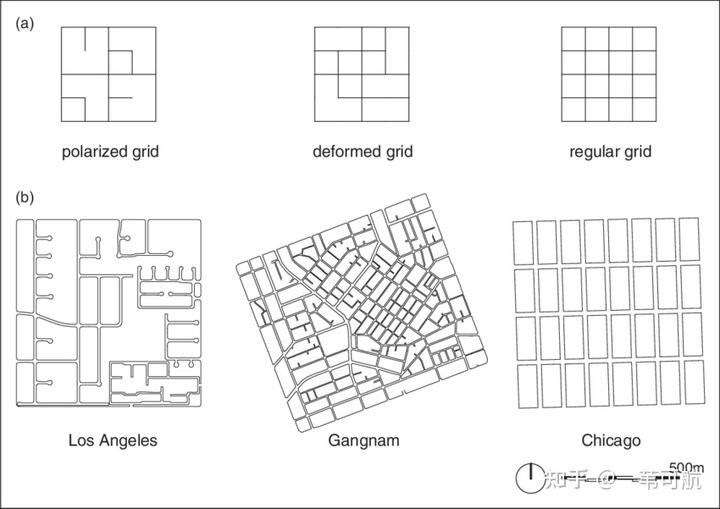

其中,对于我国“宽路疏网”模式影响最大的当属于斯大林时代所格外推崇的超级街区模式,一般尺度 500*500 米的街区单元,并被宽马路所包围,在单元内布置住宅和公共建筑、公园和慢行区域(这些公共区域往往是在城市或区域层次共享,不同功能的分布十分离散),并将其余空间完全向城市开放,是一种柯布西耶“光辉城市”式的,充满了共产主义和理想主义色彩的城市空间构成模式。在全面苏联、我国社会各界一切苏联模式推崇备致的大环境下,然而,基于卓越的智慧和深入的思考,我国城市和建筑领域的先辈们仍然顶住压力,对该模式进行了批判性反思。首先是该模式对于居住于西侧、北侧的住户极不友好,不满足我国传统推崇的“南北通透”“坐北朝南”的起居格局;难以进行 Cross-Ventilation 的自然通风;同时沿街转角的单元要忍受来自街道的噪音和灰尘等等。随着斯大林的逝世,这种对于超级街区模式全面的学习逐渐式微,而开始结合我国实际,创造有中国特色的街区空间管理模式。

超级街区和邻里单元理论的融合:中国街区尺度的扩大。

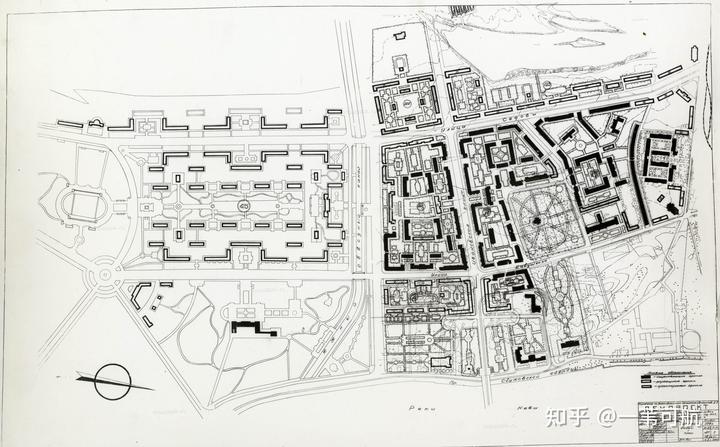

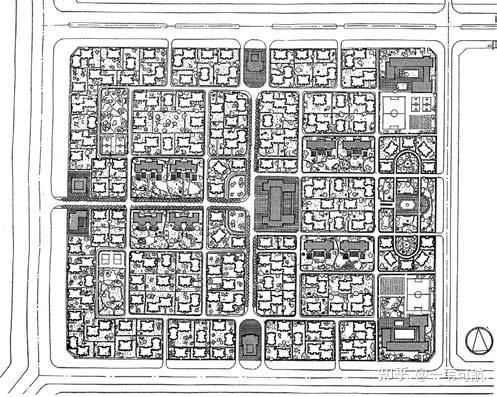

由建筑大师张开济设计的北京百万庄居住区就是这种融合的典型代表,杂糅了邻里单元与超级街区模式共同的特征,并综合中国传统建筑的风水理念,采用了独特的命名方式。

在规划上,它采用了八卦回纹样的围合式布局,形成了低密度的、南北通透的周边式街区,促进了良好的社区氛围和邻里关系。在设施方面,小区内设有幼儿园、公社、小学和邮局等各种配套设施。社区中心设置了大片公共绿地,形成了多层次的公共空间,与街坊院落相辅相成。该小区的低密度、南北通透、周边式街区风格,以及大多数居民为附近机关的同事及家属,使得邻里关系更加紧密。

对于超级街区理论的糅合,加上按照单位划分的空间组织形式,加重了“邻里单元”内部生态的自给自足,使得“疏网”成为一种现实且经济高效的空间结果。而结合社会主义对电气化生活的未来主义畅想则使得周边道路往往超出了当时常规的尺度,显示出极富有远见的预见性。

公司城理论【美 / 苏】

公司城理论(company town)源于美国,兴盛于苏联,并在中国扎根,一度深刻影响了我国城市空间的组织形式。在第一次工业革命至 1930 年大萧条前夕间,资本主义社会出现了大量的公司城镇,往往分布在偏远偏僻的地点,特别是在美国。由于资源型工业的在地理位置分布上的特殊性,为了保证工作效率,公司只能在工厂所在地附近建设定居点,以供工人群体使用。

在社会主义萌芽运动的影响之下,一大批实业家开始尝试改善这些定居点的状态,以实现工人群体与资本家的良性合作、或满足自身对乌托邦城市规划的幻想。精心设计的工人住宅、公园、学校和图书馆开始出现在公司城中,围绕在工业生产设施的上风向所布置,极大地促进了工人福祉。然而,随着大萧条的到来,即便托拉斯们也再难负担这种运行成本极为高昂的工业小镇,这种曾经一度遍布全美的模范城市原型也逐渐销声匿迹了。

然而,墙里开花墙外香,随着阿芙乐尔号巡洋舰的一声炮响,苏联的建立了。苏联在上世纪 20 年代到 30 年代的一五计划期间,全面向西方引进先进的科学和管理技术。这时,美国的公司城概念传入苏联,并被作为社会主义先进生产力的空间样板而大规模推广。Albert Kahn,美国知名的工厂建筑师,也于 1929 年携大量员工赴苏联工作,设计了 500 多座苏联工厂,并培养了一大批 capable 的苏联建筑师和学徒,为苏联的公司城的大规模建设作出了卓著的贡献。

小区理论【苏】

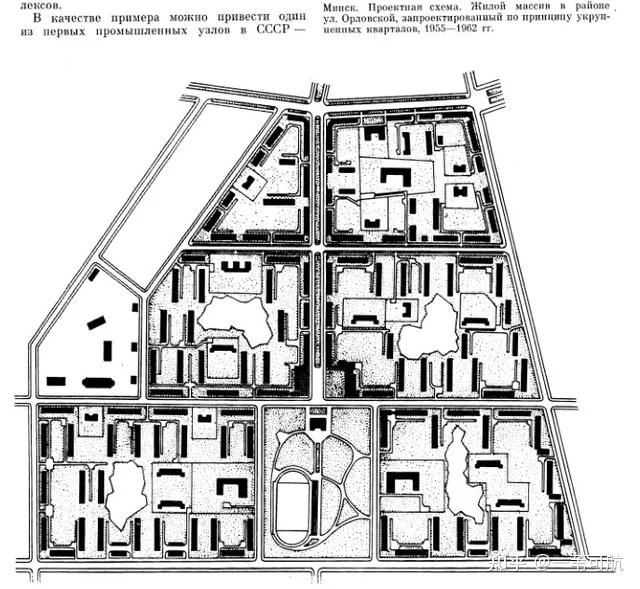

小区(俄语:микрорайо́н)最初起源于苏联及一些曾经的东欧社会主义国家,是基于对于超级街区理论所衍生的城市问题的批判性改良而诞生的一种空间组织形式。从微观上来说,建筑间空隙更大,部分抛却了超级街区半庭院的建造方式(包括传统的城市广场、网格和庭院街区),转而形成了一定的内部空间等级划分,总体上看则是一个更大、更开放的组织架构,第一个小区于 1949 年在莫斯科建成,并逐步取代了超级街区在苏联城市中的地位。从 1971 年第三代苏联大众住房开始,住区开始竖立了长蜿蜒的多截面块,与灵活的组块构成了更加复杂的都市影响。

小区旨在高效组织区域性的居民生活、经济分配设施,并创造一个共同美学的生活空间,并改善超级街区维系日常生活和获取公共服务距离遥远的问题。西方国家不同,苏联时代没有城市更新的习惯,故小区往往总是位于郊区。20 世纪 60 年代以后,小区概念逐渐成为中国城市非生产性区域住房建设的指引,在那个强调阶级立场的时代。相比邻里单元,小区概念则伪装了阶级性(即有涉及到小区的商业活动、公共服务仍是一个开放的架构),试图通过打破邻里单元社会和地理(相对)统一来解决资本主义的象征性。但是,受制于我国当时以生产立国的基本国策,大部分城市住房都是依托于“单位”设置的,很少有私人住房和社会住房的出现,90%的房产都归属于单位,故小区中国化的进程实质上是在改革开放后,特别是上世纪 90 年代住房改革后才出现的。

公司城与街区理论的融合:大院的形成和宽路疏网结构的奠定。

公司城的概念在一五计划时期随苏联援华专家来到了中国,大多数的 156 个苏援重点项目大多都附厂设置了专门的“家属生活区”。最开始的一部分项目的家属生活区往往受超级街区与小区(俄语:микрорайо́н)理念的影响更大,特别是很多新建制造业企业的集中度比较高,其生活区往往不论在空间上还是功能上都往往有着比较密切的联系,很多设施都有着较高的互通程度,一定程度上与传统的公司城概念产生了区分。

例如,位于洛阳涧西区的拖拉机厂、矿山机械厂、轴承厂、热电厂这四座大型工厂,属于一五计划期间 156 个苏联援华重点项目,其四座厂区一起规划、一并开工,共享公园、运动场所和文化娱乐设施等公共设施。而沿工厂周边布置了由 36 个街坊组成的新城,建成 425 幢三、四层住宅,建筑面积约 85.7 万平方米,街坊之间的街区并未按照厂矿归属进行封闭划分或用绿化带进行隔离,在某种程度上更像是超级街区和小区的概念。

然而,正如前文所述,超级街区在空间使用上的局限日趋显现,邻里单元的空间设计思路更多地被杂糅进了公司城,即后来我们常说的“国企大院”的设计中。在随后我国的公司城建设当中,这种新思路逐渐成为我国公司城建设的主导,企业单元悄然取代社区单元成为“国企大院”在结构上的主要特征,“企业办社会”则构成了邻里单元的内部骨架。

具有结构性质的道路体系出现在“国企大院”(尤其是规模较大的重点工厂或者一类工厂,这些工厂往往同步推进厂区建设和公共设施建设,职工来自五湖四海)内部,如北京石景山的首都钢铁厂所在街坊,外部干线道路尺度颇大,而内部邻里单元道路则有着明显的等级化特征。同时,首钢内部的邻里街坊间的尺度又比曹杨新村的大,介于邻里单元和超级街区尺度之间。

自 20 世纪 50 年代以后至改革开发,随着我国工业化的进一步推进,大批地方中小型厂矿企业受限于财力难以支持像首钢那样大规模铺开,公司城的形态开始逐渐向着紧凑化演变。这些国企大院的开发往往是先圈定宗地,由专业人士提供简单的场地规划并拉起院墙之后,先建设生产单元和最基本的单身宿舍,随后根据企业建设情况、下拨资金和效益再自主补充其他设施,有者高度的自治化倾向,甚至在一定程度上有着更强的阶级属性。

由于初期规划深度比较浅,其内部设施分布往往比较杂乱,有着类似南加州郊区化区域一样的 polarized 的内部道路。很多中小型企业也不设置子弟学校,往往和周围企业及地方政府机构共同分享市政学校,通常布置在几个“大院”之间。

这样,我国城市,特别是生产性的工业城市,逐渐在社会单元和空间形态单元之间形成了统一。单位,成为连接工作、居住和公共服务的自治实体,有鲜明的产城融合特征。对于部分级别较高的单位,地方街道、乡镇等管理机构往往仅能充当其中的润滑剂,而无权参与管理。单位内部的自治使得城市居民公共福利具有极大的差异性,效益好的单位往往具有更好的福利待遇,一定程度上又反向加深了部分特大型厂矿企业对其内部空间的垄断性。

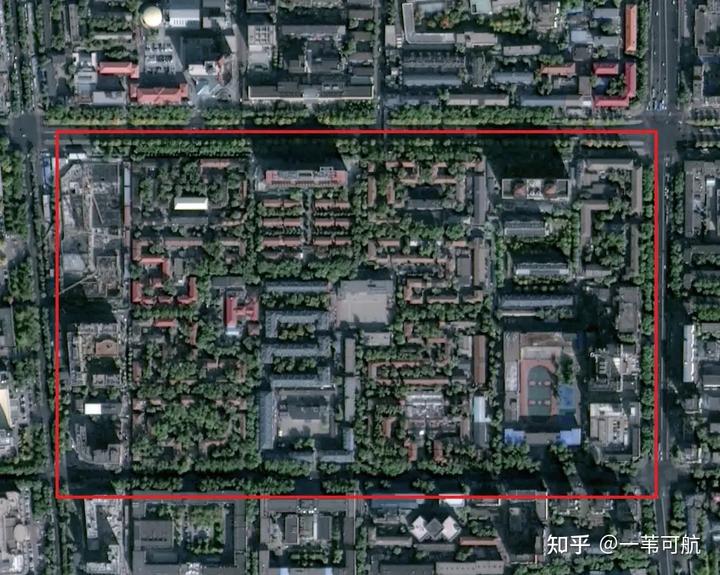

这种工住一体的区域性自治格局在一定程度上减轻了地方政府在社会主义建设时期的基本负担,逐步成为我国城市在特殊历史阶段主要的构成单元,不仅是生产性企业,大量包括机关单位、科研院所和高等院校等自身实力较强的单位也都逐渐采用这种构型。城市公共交通线网围绕着“大院”铺开,“大院”本身的尺度影响了城市街区尺度,形成了比较大的街区尺度。

大院的打破:退城入园、国企改革、住房商品化改革———中国式小区和宽路疏网形成

背景信息摘要:

改革开放后,我国进在政治、经济、社会体制等方面进行了一系列改革和探索。在经济体制领域,最重要的就是退城入园、产业园区和住房商品化改革,这三项改革深刻影响了我国经济社会面貌。同时,经济社会影响作用于我国城市,显著的表现就是中国式小区和宽路疏网的道路体系的形成。

1979 年 7 月,国家开始推行企业利润留成制度和工业经济责任制,打破了原有按照计划生产的高度集中的经济体制,被称为“放权让利”;

1983 年,国家开始推行国有企业“利改税”,将对国有企业财政缴款中的上缴利润改为上缴所得税;

1986 年后,我国开始全面实行承包责任制和厂长负责制,按照所有权与经营权分离的原则,企业与国家签订承包合同,企业保证完成承包合同规定的上缴税利指标,保证完成国家规定的技术改造任务,工资总额与实现利税挂钩。

同年,我国开始试点中小型国有企业股份制改革,旨在解决承包责任制所带来的包赚不包赔,追求短期利益损害长期潜力等问题,该试点以吸纳企业内部职工为股东为主要特征。

以上政策地推行,极大地调动了我国国有企业的生产积极性,同时在客观上也极大地增强了国有企业自身能够调动的资金实力,经济效益比较好的企业开始大包大揽。一定时间、一定区域内吧的福利超发十分严重,住房作为泛福利制度的最重要代表,最终使得我国城市内部出现了以‘大院“为基本单元的社会福利的严重不平等。90 年代初我国城镇的住房不足与 70 年代末因优先发展重工业、全盘由中央政府指令计划的住房不足有根本上的区别,呈现更多的结构性的问题,大量优质住宅集中于有住房投资能力的单位。而居民能否获得住房及获得什么样的住房,则在很大程度上取决于其家庭成员所在单位调度资源的能力,如果其家庭成员所在的单位没有投资住房或者调度资源的能力,那么其大概也没有渠道改善居住环境。

为了从根本上解决这一问题,我国开始实行住房商品化改革,建立住房公积金制度,旨在通过市场渠道解决这种在住房资源分配上的不平等。1978 年到 1998 年期间,我国依次通过提租、出售公房、房改房和停止住房实物分配,启动了商品房市场。

国有企业是我国“大院”城市单元主要的使用者、运营者和事实上的权利所有者,改善我国的住房问题根本上是要改革国有企业问题。一方面,阶段性的放权在刺激国有企业效益的同时,也使得国有企业福利超发滥伐,负担过重,到了非改革不行的地步,另一方面,国有企业占据了大量的资源,特别是土地资源。住房商品化改革则在一定程度上需要打破原有的以划拨为主的土地制度,同时释放国有企业在城市中心占据的大量存量资源。国有企业退城入园,建立产业园区(包括高新技术产业开发区、经济技术开发区)的空间策略在吸引外资、建立政策飞地、改善城市环境的同时,也实际上是为了重新分配市中心的稀缺资源,将存量资源释放给市场。

而国有企业改革,特别是建立现代企业制度,一是为了给中央财政减负,特别是从根源上断绝源源不断的坏账问题,二是为了给国有企业减负松绑,专攻主业,减少冗员过多、人浮于事、效率低下、浪费惊人、债台高筑、大量亏损的现象。落实到住房问题上,一是有助于打破城市内部以“大院”为核心的住房分配不平等制度,二是有助于为住房商品化提供服务对象,三是能够推动创造新的经济增长点,提高国民收入。

宽路疏网的形成:小区和新区

随着国有企业改革和企业的退城入园,原先市中心的“大院”在失去生产功能、社会功能后,其内部式样曲折的放射状路网也随着相应设备的出清变得缺乏价值,且因为这些大院往往有着比较清晰地土地权属关系,宏观规划上与城市又有着强烈的边界感。加上地方政府在分税制改革后对于地方税源的极度迫切,故整体出让、整体开发、整体建设便称为了我国旧城改造当中比较有代表性的特征。在这样的背景下,中国式小区很多都是基于原有“大院”边界建设的,加上大院本身封闭式的空间特征传统对于消费者理念潜移默化的影响,故中国式小区多采用集中式、封闭式作为主要管理特色。而随着我国居民生活水平的提高,汽车开始走入千家万户,人车分流概念也被逐步引入我国小区,绝大多数小区的内部道路开始消弭,干道 - 小区入口 - 地下停车场 - 电梯 - 公寓单元成为从城市到家的主要交通模式嘛,故在空间上,宽路疏网的空间特征被进一步放大。

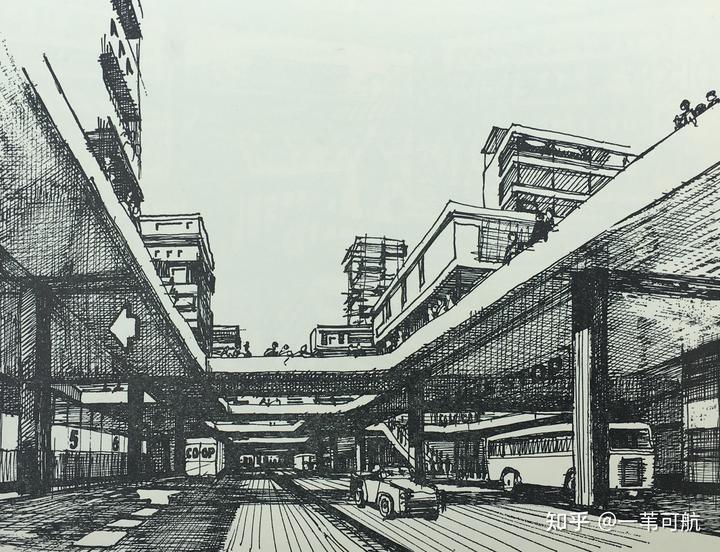

英国胡克新城(Hook New Town)中出现的很多空间特征,包括宽路疏网、立体交通和架空层商业等等空间特征,开始逐渐出现在中国城市街道中。

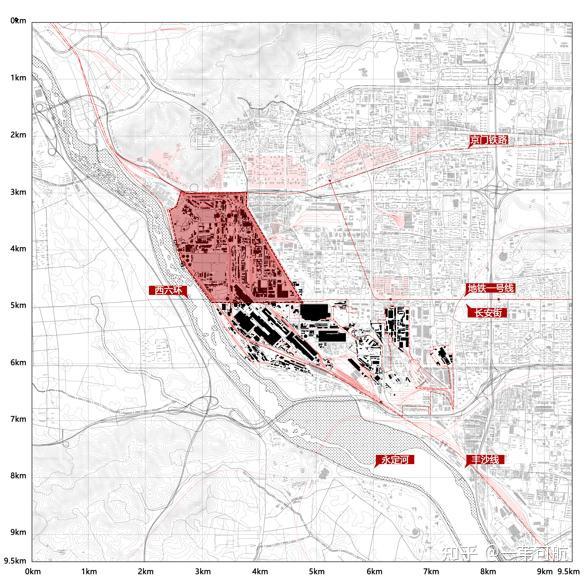

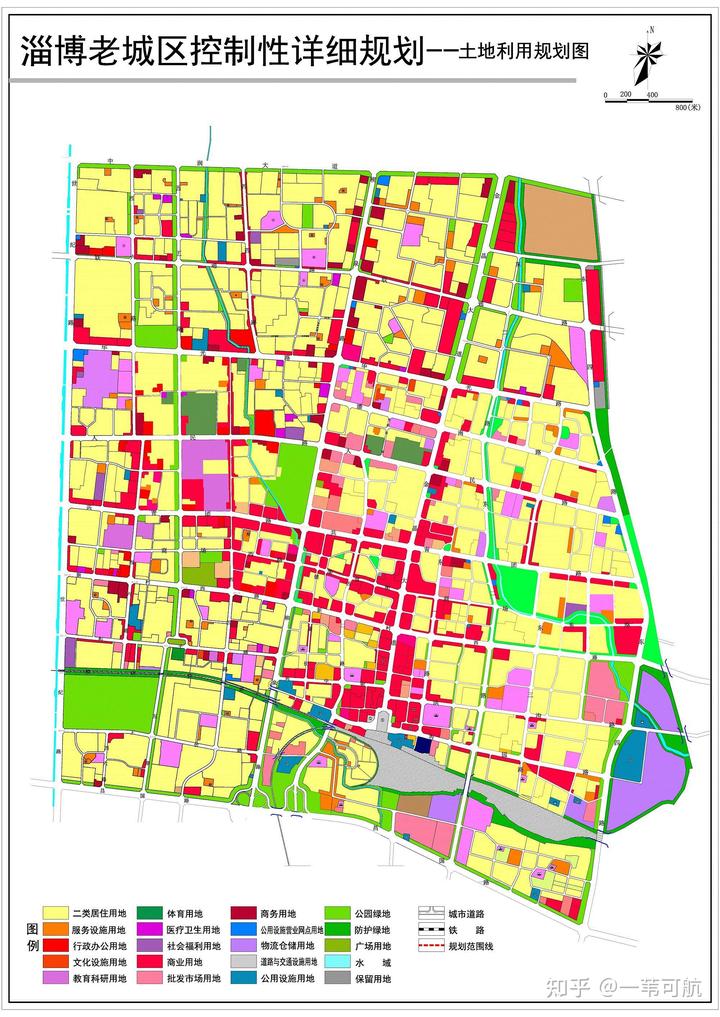

此外,对于新区开发来说,新区的城市肌理往往是老城区城市肌理的延续。中国有着大量采用“大院”作为基础邻里单元的工业城市,这些工业城市,尤其是部分“平地起高楼”式的工业城市,由于缺少历史上城郭邻里生活的记忆影响,计划经济时代的“大院”其对街区往往对其影响更深。例如山东省淄博市的新区规划,就显示了一种非常鲜明的延续性,即老城区和新城区的街区尺度基本完全类似,甚至新区尺度更大。

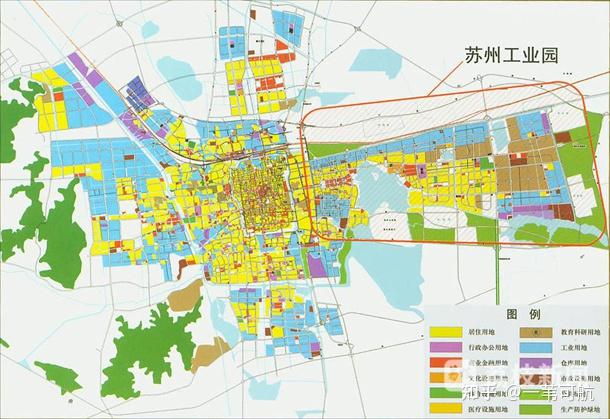

此外,我国宽路疏网的街道模式还与产业园区的发展密不可分,部分产业园区的路网条件对于周边新城市路网的形成产生了重要的影响。产业园区往往是为集中吸引企业,而企业厂房往往尺度更大,这就造成了其街区尺度更大。例如苏州工业园区,其起步区以工业用地为主,尺度往往比较大,与其老城区和湖东区域形成了鲜明的对比,然而,在后续城市开发中,湖西的空间延续了起步区工业区的空间布局,最终呈现出了比较大尺度的城市街区。

总结和讨论

基于以上论述,我国宽路疏网的城市规划实际上是基于对于欧美和苏联城市理论地批判性学习中逐渐出现的,其固定范式是在改革开放后系列改革政策的影响下逐步形成的。同时,这种宽路疏网的空间形式与小区、新区的建设密不可分,同时也是为了适应人车分流、快慢分流等具有鲜明反映中国国情的基础设施大跃进的产物。应当正确认识其历史地位。

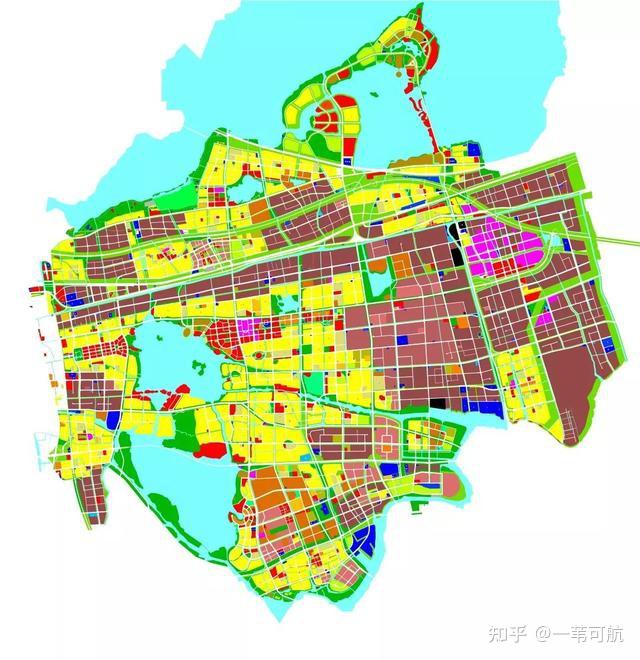

此外,回应一下题主在题目中特别指出的几个问题。第一,窄马路也并不会减少拥堵,纽约街区密度那么高,然而依旧是最拥堵的城市。与拥堵关系更大的一是总体密度、二是跨区域交通。包括巴塞罗那等一些欧洲城市,为了整治拥堵正在大举合并街区,搞新的“superblock”,新塞尔达计划的核心也正是如此;而洛杉矶密度低,街道尺度也小,但仍然是世界上最拥堵的城市,其根本原因就是其缺乏完备的社区服务设施,存在大量刚性的跨区域交通。当然,这一点也反应在中国很多新区内,因为其缺乏分散式的商业网点,甚至很多新区严格搞商住分离那一套在西方郊区化语境下被验证为失败的玩意,实质上是造成拥堵的重要原因。

第二,关于拍照不帅的问题根源是缺乏错落有致的城市设计和空间布局。例如,街道过分强调无分段、退红线,缺乏街道等级和顺势而为(这一点在许多北方平原城市极为常见),强调沿街线状条带状绿化而忽视了点状绿化,在关键风貌节点上平均布置了学校或者住宅楼等风貌较为单一的建筑,缺乏在密度上、层次上更深度的思考等等都是造成所谓“拍照不帅“的重要原因。同样是大尺度街道,苏州工业园区湖东地区就说一个比较正面的典型,主要是新加坡人做的,湖西我们自己做的地方就稍微差一点。

参考(Bibliography):

Wang, D. (2014).Zhongguo cheng shi gui hua shi = Urban planning history of China / Wang Dehua zhu.(Di 1 ban.). Dong nan da xue chu ban she.

Brenner, N. (2019).New urban spaces : urban theory and the scale question / Neil Brenner.Oxford University Press.

Lu, D. (2006). Travelling urban form: the neighbourhood unit in China.Planning Perspectives,21(4), 369–392. https://doi.org/10.1080/02665430600892138

Zeng, D. Zhihua., & Zeng, D. Zhihua. (2016).Building a Competitive City through Innovation and Global Knowledge : The Case of Sino-Singapore Suzhou Industrial Park / Douglas Zhihua Zeng. The World Bank.

Esherick, Joseph. (2000).Remaking the Chinese city : modernity and national identity, 1900-1950 / edited by Joseph W. Esherick.University of Hawaiì Press. https://doi.org/10.21313/9780824864125

Keil, R., & Wu, F. (Eds.). (2022).After suburbia : urbanization in the twenty-first century / edited by Roger Keil and Fulong Wu.University of Toronto Press.