北极狐和红狐狸哪个更厉害?

其实反映赤狐和北极狐之间冲突的摄影作品已经很多了,也足以说明问题了。

最知名的一张摄影作品莫过于以下这张。2015 年加拿大急诊科医生丹·古托斯基(Don Gutoski)在该国北极地区拍摄的一幅反映赤狐捕食北极狐的照片,他凭借这张照片荣获了年度最佳野生生物摄影师大奖。

在狐属动物中,赤狐(Vulpes vulpes)是最大的物种,体重是北极狐(Vulpes lagopus)的 1.5-2 倍。北极狐的体型在冬季视觉上因毛发蓬松显得更大(毛皮厚度是赤狐的 3 倍),但实际这个季节的体重因食物短缺反而是最轻的。在发生冲突的时候,赤狐更占优势,能够压制北极狐,甚至杀死和猎食北极狐。

| 特征 | 赤狐 (Vulpes vulpes) | 北极狐 (Vulpes lagopus) |

|---|---|---|

| 平均体重 | 3.5–7 kg | 1.5–4.5 kg(季节性变化) |

| 体长(头 + 躯干) | 45–90 cm | 50–70 cm |

| 尾长 | 30–55 cm | 25–40 cm |

| 肩高 | 35–50 cm | 25–30 cm |

事实上,赤狐是犬科动物中最成功的物种之一(也就灰狼(Canis lupus)可能能与之媲美),在北非、北美大陆和欧亚大陆的大部分地方,都有赤狐的身影,它们也是地球上分布最广、种群数量最大的野生食肉目动物之一。

在赤狐隶属的狐属,共有 12 个物种,大家食性和生态位都非常接近。除了赤狐之外,藏狐(Vulpes ferrilata)分布在青藏高原,北极狐分布在北极圈内的高寒地区,其他的诸如沙狐(Vulpes corsac)、草原狐(Vulpes velox)等基本都分布在半干旱和干旱的荒漠地带。在演化中,赤狐是这 12 个物种中最大的赢家,占据了北方大陆最适宜生存的湿润半湿润的森林,湿润草原等生境,只留给了其他兄弟各种不太宜居的边缘地带。

关于狐属和犬科动物中各种叫“狐”的物种介绍,参见笔者另一篇回答:

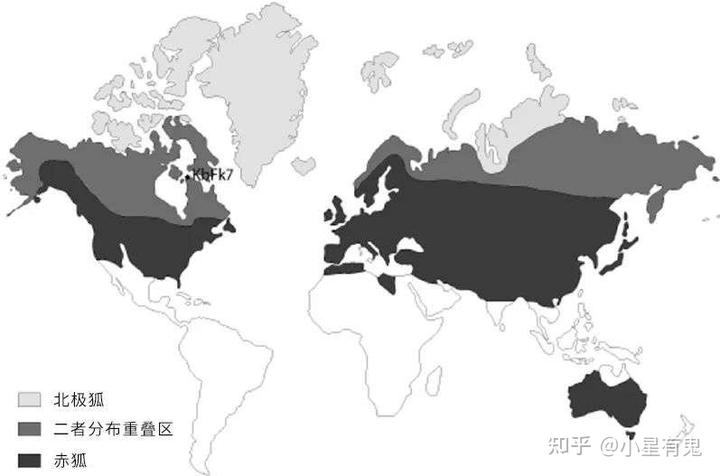

就赤狐和北极狐而言,两者在欧亚大陆和北美北极圈附近分布有重叠,适应生境有一定差异,北极狐专性适应苔原、冰缘地带,赤狐更偏好森林 - 苔原过渡带。不过,随着气温越来越高,森林 - 苔原过渡带分布的北限也越来越向更北的地区逼近。过去赤狐生存的北限就在北极圈附近,而现在越来越多的赤狐出现在北极圈以内。而原来在这里分布的北极狐就越来越多地和赤狐碰面,冲突越来越多。竞争中北极狐落下风,生存受到威胁。

比如,在挪威的芬马克高原,1990-2015 年,赤狐目击记录向北推进约 150 公里,覆盖芬马克高原 60%的区域,密度从 1990 年的 0.2 只 /100 km²增至 2015 年的 1.5 只 /100 km²。同期北极狐繁殖巢穴数量从年均 35 个减少至 15 个(下降 57%)。幼崽存活率从每窝 4.2 只降至 1.8 只。

又如,在阿拉斯加北部地区,1980-2010 年间,赤狐目击率增加 400%,分布线向北推进约 200 公里。而该地区 1980 年估计的北极狐种群数约 2,500 只,而 2010 年的估计已不足 1,000 只,下降 60%。北极狐活动范围向海拔更高处(>800 米)退缩,而赤狐占据海拔<500 米的沿海平原。

赤狐对于北极狐的生存的挤压主要体现在几个方面:

一是直接杀死北极狐。这一点在上面多张图片已经说明。

二是影响北极狐繁殖。事实上,赤狐不仅可以直接杀死北极狐,而且对于北极狐幼崽是巨大的威胁。在加拿大努纳武特地区的观察研究发现,赤狐会攻击北极狐幼崽并占据其巢穴。赤狐出现在北极狐繁殖地后,北极狐育幼成功率下降 30%。

而在挪威芬马克高原,赤狐活动范围与北极狐巢穴重叠时,北极狐育幼失败率增加 80%,主要原因是除了遭到了赤狐攻击,还包括因赤狐的干扰,雌性北极狐弃巢。

此外,在巢穴地的竞争上,赤狐凭借优势往往能占据地势较高,避风且视野较好的地段筑巢,,迫使北极狐使用较差的区域,也对其养育幼崽造成影响。

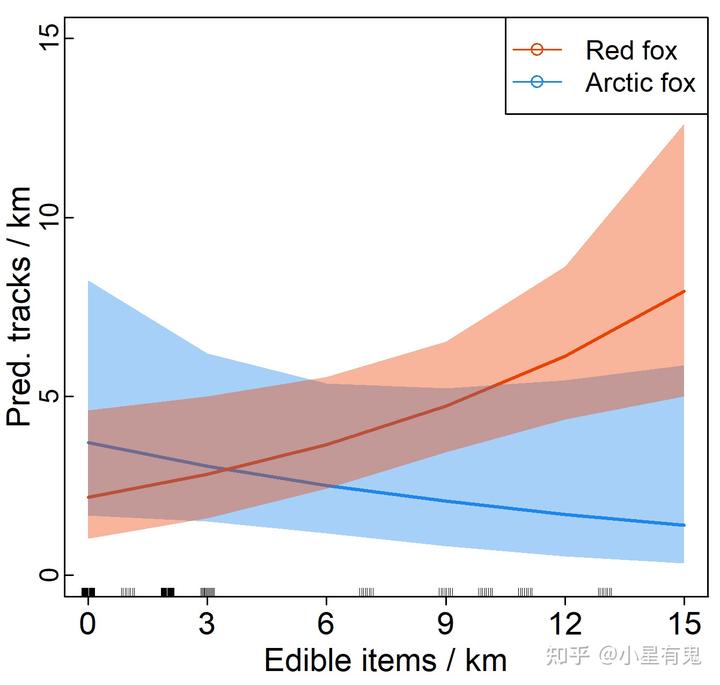

三是争夺食物。北极狐高度依赖季节性资源,如旅鼠和北极兔,夏季也会补充鸟类的雏鸟和蛋作为食物,此外北极熊吃剩的肉类和腐肉也是个别地区北极狐补充食物的来源。

而赤狐的食性相对广泛,北极狐的食物它也能吃,两者食物重叠度达 65%,阿拉斯加北部地区的案例中,赤狐饮食里,北极狐传统猎物(旅鼠)的占比就逐渐从从 20%升至 45%,形成了对猎物的直接竞争。冬季食物短缺时,赤狐还会盗取北极狐储存旅鼠尸体等。

此外,各种植物性食物,如浆果,或者人类垃圾,也能为赤狐提供生存所需。特别是,人类活动制造的垃圾为赤狐在北极地区的扩张提供了助力,主要是北极附件的石油开发活动,人类垃圾为赤狐提供了新的食物来源,活动频率增加。而北极狐对于人类活动的适应性远逊于赤狐,活动频次相应减少。这说明赤狐的扩张不仅是气候驱动的生态位替代,还叠加了人类活动的加速效应。

此外,逐渐变暖的天气除了带来赤狐这一有力的竞争者。环境本身的变化,对于北极狐生存也造成很大影响。

众所周知,北极及北极周边地区很多动物,包括雪兔,雷鸟和今天的主角——北极狐,它们的体色会随着季节发生变化,冬季白色以适应积雪环境,夏季变成棕褐色以适应化雪后的苔原背景色。不过,由于北极冬季变暖导致体色与环境不匹配,进而影响捕食效率的案例已在多个物种中被观察到,北极狐也不例外。

在气候变暖的情况下,初雪尚未降落,但是北极狐已经换成白色冬毛,又或者春季提前到来,积雪融化,北极狐还未来得及换成棕色夏毛,使得它本来的保护色一下子格外显眼。据加拿大北极群岛 2021 年的一项研究显示,白色北极狐在无雪苔原上易被猎物发现,捕食成功率下降 30%。此外,体色来不及变换的个体,更易被赤狐或猛禽发现,死亡率升高。

阿拉斯加北部地区的那项研究还发现,北极狐在冬季捕食严重依赖于积雪的厚度,进而准确判断旅鼠的位置。但是气候变暖使得积雪深度降低,也会导致北极狐捕食困难。1980-2010 年以来,积雪深度减少 38%,北极狐冬季捕猎成功率下降 42%。

北极狐和赤狐的冲突源于气候变化,若按照自然界的规律,或许能一段时间通过物种竞争实现新的生态平衡,然而当前人类活动对自然的影响已经十分巨大,气候变暖的趋势若不减缓,赤狐可以继续北进,北极狐背对却是北冰洋,退无可退,未来的处境不会太妙。

挪威、美国阿拉斯加和加拿大都采取了一些措施,如允许原住民季节性猎杀赤狐,划定“北极狐核心区”禁止石油设施扩建等人类活动,加固北极狐洞穴入口防止赤狐侵入,并安装红外相机监测,等一系列措施帮助北极狐从赤狐的阴霾中走出,回复种群数量。不过目前来看,效果有限。

事实上,赤狐的北扩不仅是生态位竞争的胜利,更是北极生态系统对全球变暖的敏感响应的缩影。单单拯救北极狐只是治标,抑制气候异常的持续恶化,保护好整个北极的生态系统,可能才是真正治本良策。

笔者关于狐狸的其他回答: