南水北调工程从历史观来看,对中国的影响能达到什么程度?

有的影响,你一辈子都有见不了一次。有的影响你见了一辈子,都不知道有多重要。这里我们主要说中线调水的影响。

其实,南水北调,修建的问题,对于水源地和受水区,是双向需求的情况下,上马的。

一,汉江到底是是一条什么样的江?

我曾经比较认真的写过黄河的问题,那今天就抽时间好好先写写汉江和南水北调的问题。

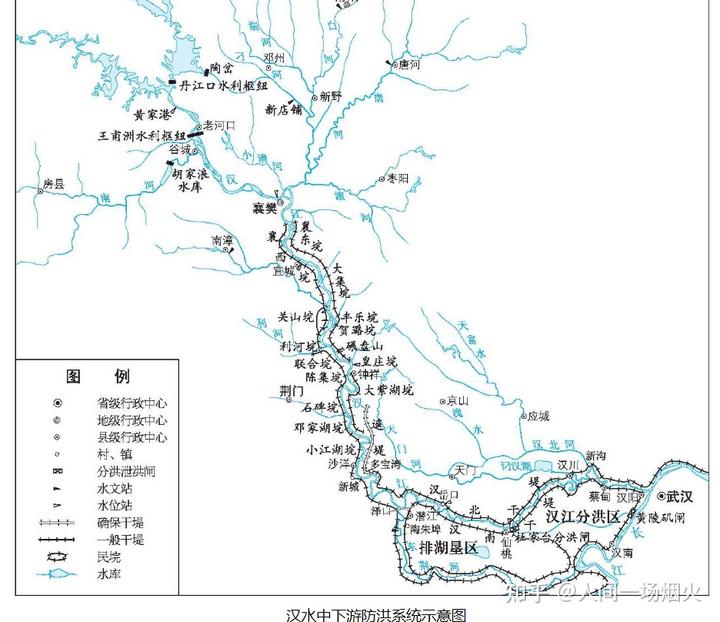

我自己简单编辑了汉江流域水系的图,对于汉江来说,水资源主要来自丹江口水库以上的的部分,出了丹江口水库,主要有两大支流,也就是图中的 3 唐白河部分,和 4 南河部分。到了下游过了钟祥市以后,进入到江汉平原部分。

二,汉江的防洪问题。

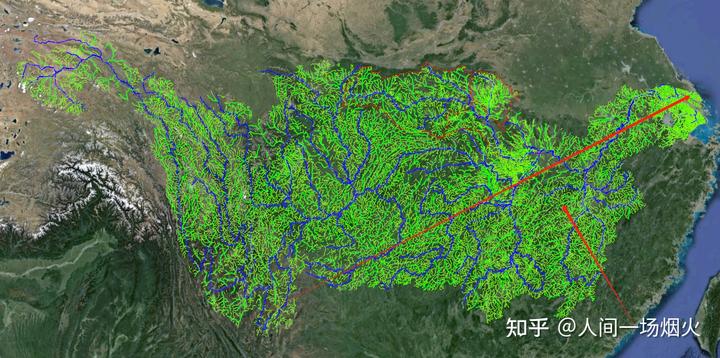

从洪水组成情况来看,长江的支流大洪水。大概情况是这样的,长江南边的支流,一般的情况是,洪量大但是洪峰低。

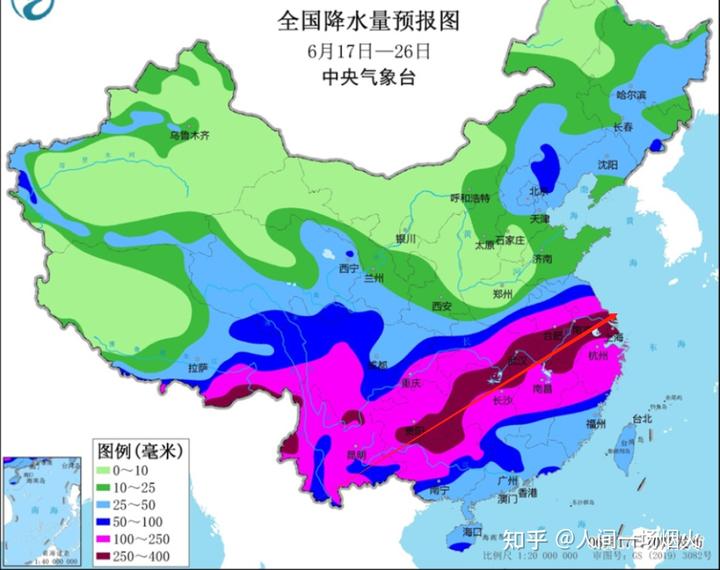

因为中国的主雨带分布其实是西南东北走向的。然后从南到北逐步推进的。

主雨带的分布情况和气候的本质差异,决定了长江南北洪水情况的不同。

对于长江以南的支流,例如涵盖江西全境的鄱阳湖五河,囊括湖南的洞庭湖四水,以及包括贵州和湖北长江以南地区的乌江、清江流域,这些地方的洪水通常表现为洪量很大,但洪峰相对较低。从具体支流来看,如赣江、湘江或乌江,洪峰流量最大一般也就在 20000 到 25000 立方米每秒,然而整个洪水过程持续时间较长,可达一星期,甚至断断续续一个月之久。

1996 年、1998 年、1999 年、2016 年和 2020 年的洪水,水情均是如此。尤其是江西、湖南和贵州的居民,应该对此有着非常直观的感受。

而汉江和嘉陵江的洪水,则是另一种形式。

对于汉江和嘉陵江流域来说,洪水的表现是:猛、急!

南边的一次洪水大雨期大约持续一星期,但汉江和嘉陵江流域的一次暴雨期一般仅持续 1 到 3 天,然而降雨量却非常大!

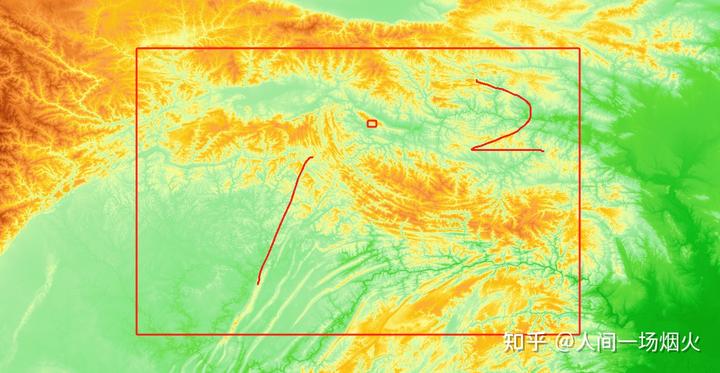

此外,这两者的洪源地主要是大巴山两侧,山地地形特别容易造成气流抬升,对形成大暴雨、特大暴雨非常有利。同样,山地地形也使得暴雨降雨后的汇流速度非常快,从而会在短期内将洪峰推至 30000 到 50000 立方米每秒。

嘉陵江最大洪峰流量达 57300 立方米每秒,这是长江 1870 年特大洪水的根本原因,而 1870 年洪水也是长江近 4000 年来最大的一次洪水。

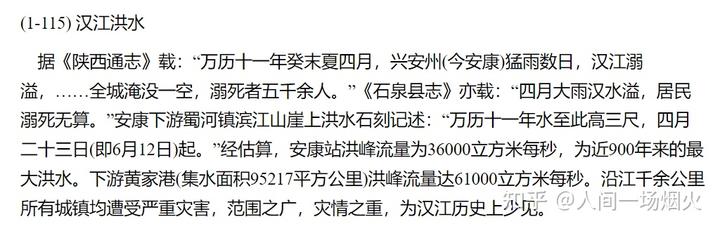

在看一下汉江的洪水,其实也基本是同样的情况。

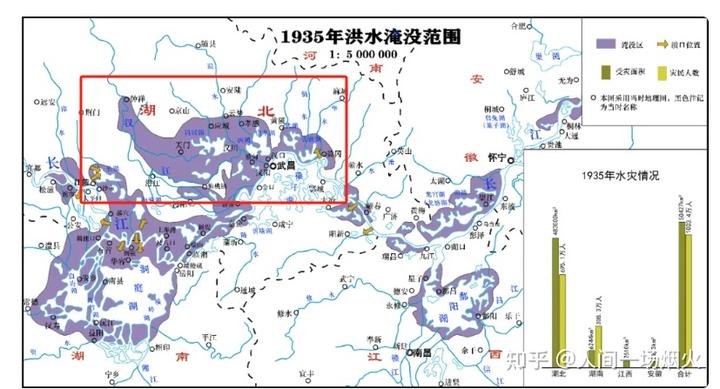

1870 年的洪水只能调查。1935 年的洪水,则是很多建国后人们的亲历。甚至有比较详细的水文资料。

注意图中的钟祥一下,一直到武汉的淹没区域。

但是嘉陵江和汉江具体情况在细节上是不一样的。

嘉陵江直至三江汇流处的总控制站北碚河段,其安全过流量仍可保证 37000 立方米每秒。然而对于汉江流域来说,钟祥一带的安全过流量仅为 23000 立方米每秒,且越到下游,过流能力越弱。

请注意图中标注的汉江河道宽度,实际上汉江下游分成了两条主要支流。图中标注的数字 1 为汉江干流,数字 2 为东荆河。上游的过流能力到分叉口处仅剩 9000 立方米每秒。分流后,汉江干流的保证流量更是降至 5000 立方米每秒。而汇入长江的东荆河区域,实际上是分洪区。

从地图上能明显看到这两个分洪区的规模。

其实对于长江的洪水来说。最好的防洪方式,就是有个蓄积洪水的地方。

洞庭湖、鄱阳湖分别调节湖南和江西的洪水,而三峡水库和丹江口水库,在某种程度上,则分别调节川渝和汉江的洪水。由于汉江下游穿越武汉市区,已无拓宽河道的可能性。

长江防洪这种“南湖北库”的格局是最合理的。丹江口水库一期工程建设较早,但最初规划中,其蓄水位就应达到 170 米。前期假设的蓄水位是 160 米,然而 160 米的蓄水位并不能满足汉江的防洪要求,这是 1983 年 10 月洪水检验后的结论。

因此,首先抛开南水北调工程,丹江口水库大坝的建设,由于汉江洪水本身的防洪需求,就是必须的。1983 年洪水期间,即便丹江口水库拦洪至超过 160 米蓄水位,下游仍启用了杜家台分洪区,且 1983 年的洪水远小于 1935 年。

丹江口水库大坝加高后,保证了夏季防洪库容 110 亿立方米,秋季防洪库容 78 亿立方米。面对类似 1935 年的特大洪水,即汉江流量达 50000 立方米每秒的情况,仅以 1800 立方米每秒的发电流量向下游泄洪,这是保证整个汉江流域防洪安全的根本性工程。

前文论述了丹江口水库和汉江防洪的问题,现在深入探讨一下南水北调工程。这里我不想赘述他人已述之内容,而主要澄清一些常被大众误解的问题。

实际上,水库和机井才是保证华北平原农业丰收的根本,南水北调并非关键!

其实几十年来,甚至自建国以来,关于南水北调的讨论中,一个最直观的论据就是:北方缺水,南水北调可以开拓多少亩耕地。各种各样的调水线路被规划出来,无论是南水北调中线,还是更宏大的红旗河工程,均是如此。

然而,当工程真正落地时,人们才逐渐认识到,真正能保障农业发展的,主要是机井和水库。

注意,这是大别山北坡的水库。

大家或许已经注意到,对于华北平原这个整体缺水的地区,几乎每条流量稍大的河流,在从山区流向平原的山口处,都建有大型水库。事实上,这些水库发挥了极其重要的作用。在太行山地区的水库中,有一个被我用圆圈标记了出来,这就是西大洋水库。该水库曾在南水北调工程通水之前,即 2008 年奥运会期间,因密云水库蓄水量告急,紧急向北京供水,保障了奥运会的顺利举行。

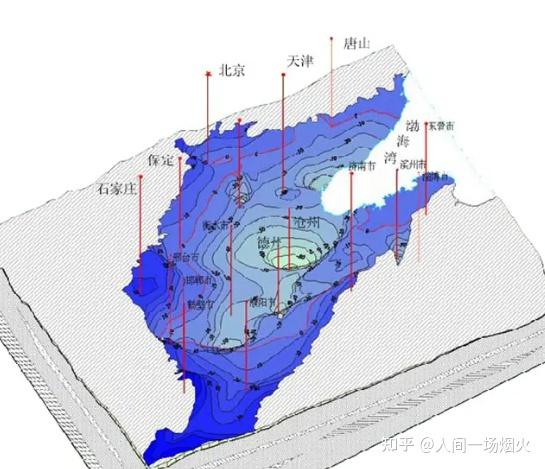

关于华北地下水漏斗的问题,前人多有论述,但这个问题仍需深入探讨。

实际上,中线工程的调水主要分为两支:一小部分(约每年 6 亿吨)基本上出陶岔出水口后就向东分流;其余大部分则一路向北,年规划调水量 90 多亿吨,河南、河北各自分得 30 多亿吨,北京约 10 亿吨。

或许很多人期望南水北调的水能大规模用于灌溉,然而在现阶段,这并不现实。

前文提到,丹江口水库库容巨大,且上游汉江发源于大巴山和秦岭之间,含沙量本就极小,后又因南水北调工程关停了一些小工厂,水质因而更佳。

另一个主要原因是,由于水库库容巨大,上游来水能够在水库中充分沉淀,98% 的泥沙都沉淀在了水库里。优质的水源加上高达 98% 的沉淀率,水质之优不言而喻。

由于水质优异,且全线采用混凝土输水,河道也进行了硬化处理,因此大量的南水实际上主要供给给了城市,其主要用途为城市用水,其中生活和生产用水占据了很大比例。

南水北调工程通水后,无论是南部的郑州,还是沿线的石家庄、保定,以及最北端的北京、天津,均大规模采用南水替代了原有的城市供水水源。

由于南水水质优异,相比之下,原有的水源水质较硬、钙含量偏高,因此各地普遍倾向于使用南水。

那么,现在我们来探讨一下,为何南水没有大规模用于农业灌溉?

第一,是工程上的困难。

华北地下水漏斗问题长期存在,为何不利用南水进行灌溉呢?答案很简单:工程上难以实现。

许多人对灌溉工程的理解过于简单,灌溉工程的本质并非仅仅修建一条灌溉总渠。若要灌溉整个华北平原,除了修建一条灌溉总渠外,还需要建设庞大的灌溉支渠网络。最终,基本上每平方公里都需要修建水渠,才能完成整个灌溉工程。简而言之,这并非修建单一的水渠,而是要构建一个纵横交错、星罗棋布的水网。考虑到华北平原的广袤面积,实际上,短期内中国难以做到,世界上恐怕也没有任何国家能够做到。

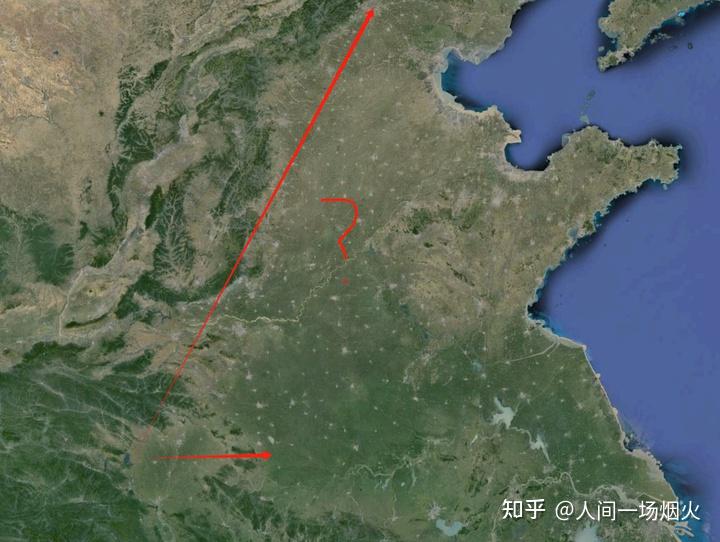

我为何在黄河处打上问号?因为尽管黄河用水较为紧张,但实际上在黄河下游,每年黄河两岸都会大量利用黄河水灌溉,专业术语称之为“引水引沙”,每年用水量约 80 亿吨。然而,黄河通常年份仍有约 240 亿吨水注入渤海,丰水年甚至超过 320 亿吨。至于“引水引沙”,其本质是为了引水灌溉,但由于黄河含沙量大,引水的同时也引入了泥沙。如果仅考虑灌溉,黄河尚且力有不逮,南水自然也无法做到。

第二个关键因素是水价过高。

对于中国而言,民众与土地之间的朴素情感已传承数千年。但若论及灌溉,一亩地的灌溉用水量动辄上百吨,而合理的水价应为每吨水一毛钱左右,这样的水价确实偏低。因此,除非大旱之年,万不得已,南水很少用于灌溉。当然,从调水线路来看,黄河以南,因调水线路距离丹江口水库较近,水价相对较低;而黄河以北,水价则逐步提高。这些细节问题在此暂不赘述。

综上所述,南水北调工程的主要供水对象是沿线的大城市。那么这些大城市原先的用水方式是什么?很简单:机井!

只不过由于城市人口密度高,城市中的机井密度甚至远远高于农田。

机井所发挥的巨大作用,在任何时候都不容忽视!

我之所以将这一节单独成文,主要是为了阐明跨区域调水的困境所在。前文已述,要在整个华北平原构建出完善的水网,无论从工程难度还是成本而言,都难以承受。那么,用什么来保障农业的稳产呢?

人生四大喜事有云:“久旱逢甘霖,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。”为何“久旱逢甘霖”位列榜首?盖因民以食为天。

前文用大量篇幅论述了丹江口水库与汉江流域百年一遇的洪水问题,然而干旱与洪水,实乃大自然的一体两面。若华北地区遭遇百年一遇的大旱,我们又该如何应对?

事实上,纵观华夏历史,可以负责任地说,大旱比洪涝的影响更为深远。

在极端大旱之年,我们唯一可倚仗的便是机井!

整个华北平原约有 300 万眼以上的机井,与古代打井的困难不同,现代机井深度可超过百米。华北地下水漏斗问题非一年之患,而是 50 年来累积而成。

面对百年一遇的极端干旱,这 300 万眼机井就是我们最后的保障。修复华北地下水漏斗是一个长期过程,既然问题的形成历经 50 年,那么南水北调的主要作用就在于替代华北平原大中城市的用水,从城市到县城,逐步取代机井对地下水的大量开采,从而实现华北地下水采补的动态平衡。

但值得注意的是,动态平衡意味着这个平衡是一个动态的平均过程,需要在 10 年乃至 20 年的尺度上平均维持华北平原地下水位的回升。因此,我们必须做好应对华北平原三年大旱,甚至五年连旱的准备,方能从容应对未来。

尽管我认为历史上记载的超过三年连续干旱的情况可能存在一定程度的夸大,毕竟我们拥有大量的水库和南水北调工程,这使得水资源调节调配成为可能。

我们还有数百万的机井,因此古代传说中超过三年的大旱,其中必定有几年旱情并未达到每年百年一遇的程度。而且紧急情况下,通过机井大量抽取地下水,可以渡过困难时期,而地下水长期来看只要维持平衡即可,这正是前文强调的动态平衡的意义所在。

正如我们无法预知类似 1935 年、1583 年这种数百年一遇的洪灾何时到来,但我们修建了丹江口水库;同样,我们也无法预知“光绪大旱”、1942 年大旱何时重现。

我们真正能做的,就是修建丹江口水库这样伟大的工程,以及建设华北平原上 300 万眼机井,只有做好这些准备,我们才能从容应对各种自然灾害的考验。