如果儿歌《种太阳》里的愿望都实现了,地球会变成什么样?

海洋会在 10 多年后沸腾,50 年后完全蒸发,地球会化作一颗拥有超临界大气的熔岩行星!随着水蒸气分解,地表温度略降,地球最终结局为:一颗加强版的金星。

种太阳有两种种法,一种是种真的太阳,一种是种核弹。

我们先来看儿歌原文:

我有一个美丽的愿望

长大以后能播种太阳

播种一颗一颗就够了

会结出许多的许多的太阳

一颗送给送给南极

一颗送给送给北冰洋

一颗挂在挂在冬天

一颗挂在晚上 挂在晚上

啦啦啦 种太阳

啦啦啦 种太阳

啦啦啦啦 啦啦啦啦

种太阳

到那个时候世界每个角落

都会变得 都会变得温暖又明亮

南极、北极、冬天、晚上,加上现在的太阳正好是五颗太阳。

除了冬天的太阳,其它四颗太阳,正好对地球形成四面无死角照射。

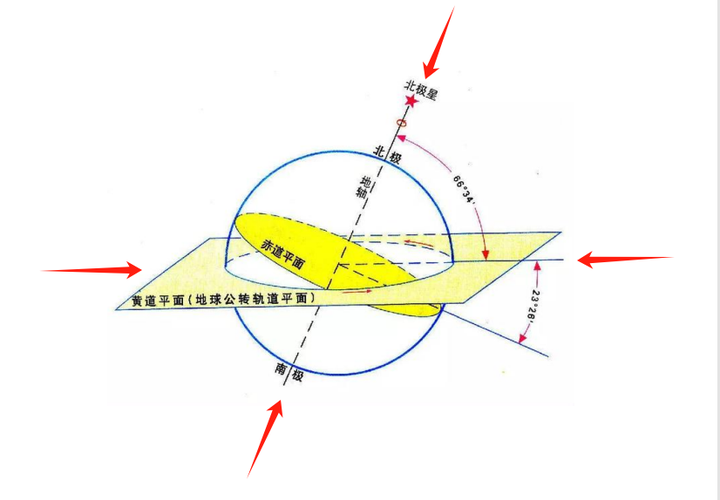

加上地球旋转、南北回归、以及大气环流的影响,整个地表的热量,分布会比较均匀。

我们先来计算看看,除了冬天,天上出现这四颗太阳,地表温度会是多少。

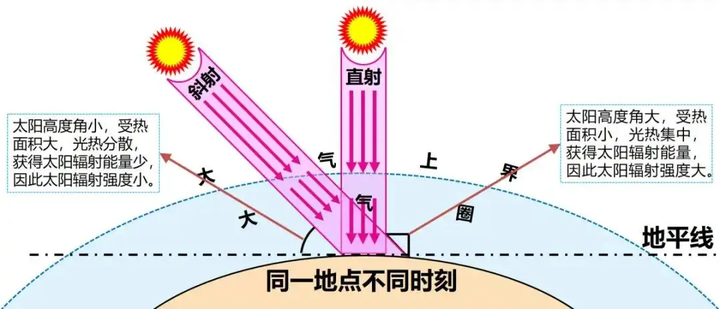

不同的辐射角,太阳辐射的能量密度不同。

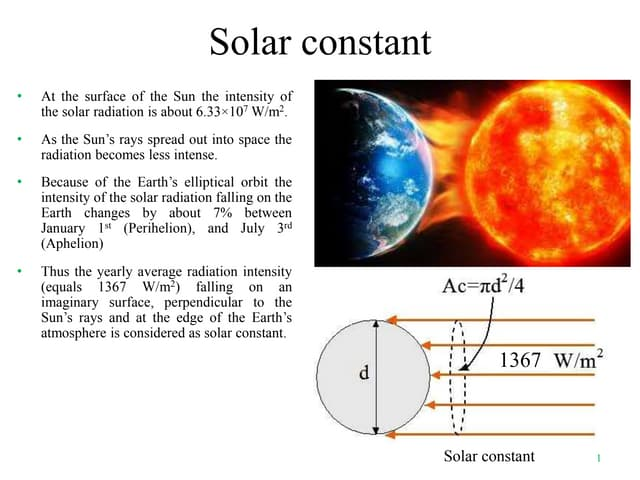

大气顶界垂直于太阳,单位面积接受的太阳辐射功率,称为太阳常数(符号 S)。

大小为 1353(±21) W/m^2,通常取值 1367W/m^2。

观察敏锐的你会发现,太阳常数乘以地球的横截面积,正好等于太阳对地球的总辐射功率。

那么,我们容易计算出,4 颗太阳当空,地表单位面积的太阳辐射功率为:

非常巧合的是,四颗太阳带来的太阳平均辐射密度正好 1367W/m^2。

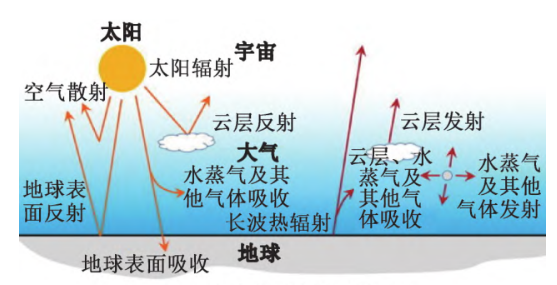

由于大气层、地表水等原因导致的反照,最终只有 70%被地表利用,也即约 957W/m^2。

那么,根据斯特藩 - 玻尔兹曼辐射定律:

为热辐射功率。

为辐射系数,黑体辐射为 1,地球黑度为 0.90~0.95。

为斯特藩 - 玻尔兹曼常量,取值

。

为热力学温度。

可以计算出理想辐射情况下,地表的温度为:

不过地表并不是理想的,而是存在温室气体。

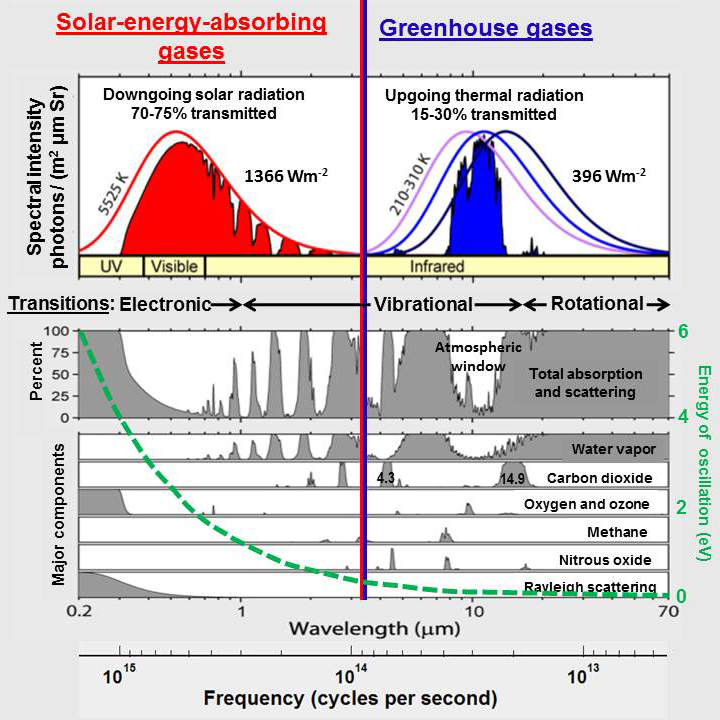

其实,地表温室效应最强的是水蒸气,温室效应贡献提供了 36~70%。

其次才是二氧化碳,贡献了 9~26%。

随后是甲烷 4~9%,臭氧 3~7%。

温室气体的热吸收由分子浓度和红外线波长所决定,温度越低、浓度越高,温室效应越明显。

对于多种气体,无法单一考虑,我们进行理想化处理。

我们引入一个参数

作为温室效应对理想辐射的功率倍数。

那么:

如果地球是一个理想辐射天体,表面平均温度为 -18℃左右,也即 255.15K。

而实际地球表面温度为 14℃左右,也即 287.15K。

带入求得:

那么,在相同温室效应条件下,天空中出现 4 颗太阳后,地球表面的实际温度为:

也即,138℃左右。

地球表面一开始温度就高达 138℃,那之后地球会发生什么?

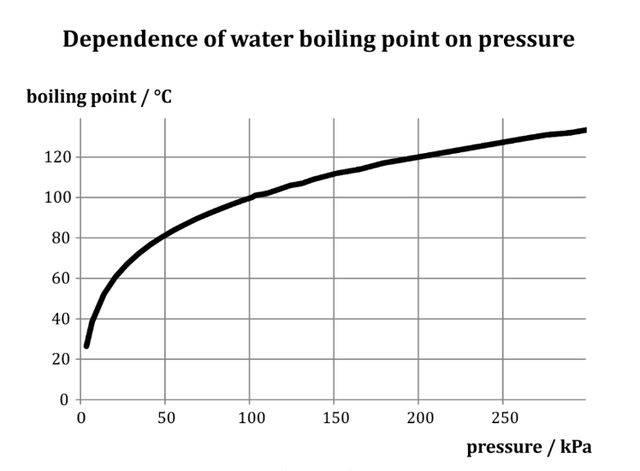

很显然,如果大气压不变,138℃的高温足以令海水沸腾。

海洋平均深度 3682.2m,海水平均密度 1025kg/m^3,那么深度方向的单位面积海洋总质量为:

1025×3682.2=3774255kg。

全球海洋平均温度约 3.5℃,比热容 4096J/(kg·℃),理想情况下,单位面积海水沸腾吸收的热量为:

(100-3.5)× 3774255 × 4096= 1.49×10^12 J

那么,我们可以计算出海水沸腾所需要的总时间为:

1.49×10^12 ÷ 957 ≈ 1556948798 s ≈ 49.37 年。

也就是说,理想情况下接近 50 年会沸腾。

之所以是理想,是因为考虑气压的升高,海水沸腾时间是会延后的。

水在 100℃时的汽化热为 2.26×10^6 J/kg,可得水理想情况下全部气化所需要的时间大约为:

330 年!

然而,实际情况,沸腾和气化的时间会大大缩短。

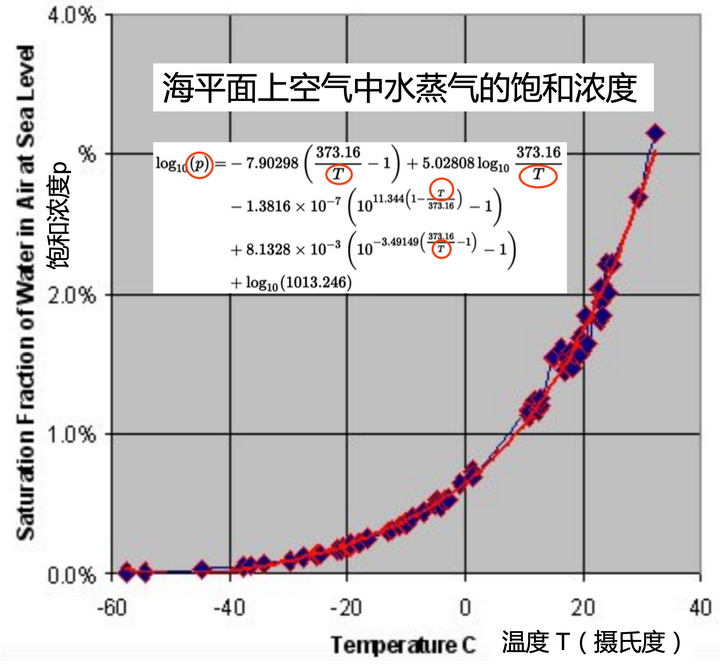

随着不断对海水加热,大气中水蒸气含量会迅速增加。

一方面大气压迅速提升,海水的沸点增加。

另一方面,随着水蒸气的增加,大气的温室效应也在增加,整个大气的最高温度也在不断增加。

最高温度增加了,饱和水蒸汽量也会增加。

我们当前的地球,总海水质量是 1.35 × 10^21kg,总大气质量是 5.15×10^18kg,其中水蒸气含量约 1.3×10^16kg。

海水是空气总质量的 260 多倍,总水蒸气质量的 10 万多倍。

这意味着,仅仅 1/10 万的海水蒸发量,也即蒸发 3~4cm 海水,短短几天的时间内,水蒸气浓度翻倍,温度便会再次增加 18℃左右。

水分子的分子质量大约是空气分子质量的 62%,3.2×10^18kg 的水蒸气与空气压强相同,占海水的 1/422。

那么,海水蒸发 1/422 时,大气压翻倍,水蒸气的增加量为 246 倍,温室效应能力激增。

预估地表温度已经轻松超过 300℃以上。

随着水蒸气浓度的增加,当大气中主要都是水蒸气后,我们无法再用之前的地球模型来探讨。

我们接下来以金星作为模型,继续探讨地球之后的变化。

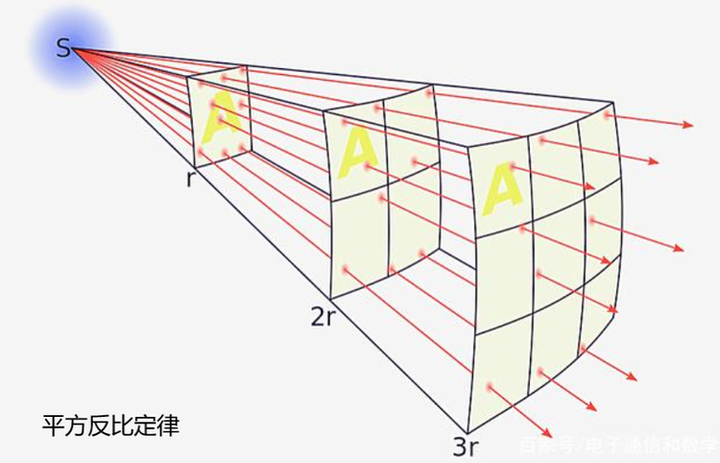

金星轨道半径为:

地球轨道半径为:

太阳辐射按照距离的平方衰减。

那么金星上的太阳常数为:

求得理想辐射情况下,金星表面的平均温度为:

,也即 54.5℃。

然而金星表面实际温度高达 735 K,也即约 462 °C,足足比比理想辐射的温度高了 400℃。

可知金星大气温室效应对理想辐射的功率倍数:

金星表面大气 96.5% 都是二氧化碳,而且大气浓度是地球表面的 92 倍。

单个水分子的红外线吸收能力大约是二氧化碳分子的 2 倍。

那么,我们很容易求得,地球表面产生金星表面相同的大气压时。

地球水蒸气温室效应对理想辐射的功率倍数:

50.68 倍。

最终,我们得到此时的地球表面温度为:

也即高达 701℃。

由于水分子的分子质量大约是空气分子质量的 62%。

地球表面达到金星表面大气浓度时,蒸发的海水量为:

5.15×10^18×62%×92=2.94×10^20

大约占了总海水量的 1/4.59。

我们可以进一步得出,所有海水全部蒸发后,地球表面的温度为:

也即高达:1153℃。

绝大多数碳酸盐分解温度都在 900℃以下,如此高的温度,将使得大气产生大量的二氧化碳。

这将使得地球温度进一步升高,最后的温度将会轻松超过 1200℃。

考虑到温室效应一开始增温更快,实际海洋完全沸腾和蒸发完的时间,大约会缩短数倍。

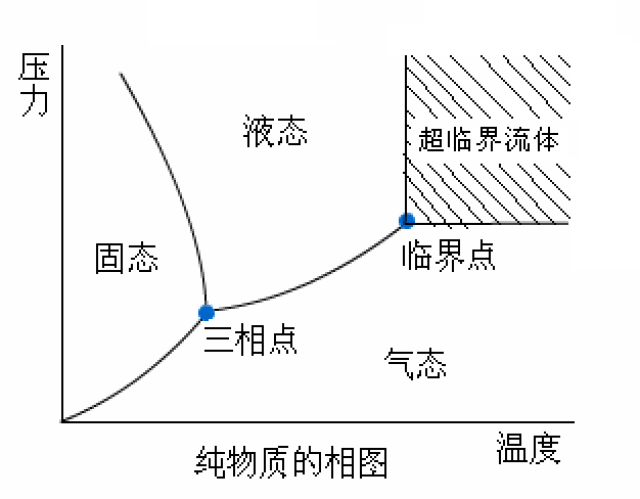

由于水在温度高于 374℃、压力大于 22MPa 时,会成为超临界状态。

因此我们最终得出结论:

海洋大约会在 10 多年以后沸腾,随着压强增加,会在 30 年后转化成超临界流体状态,最终在 50 年后完全“蒸发”,全部转化成超临界流体。

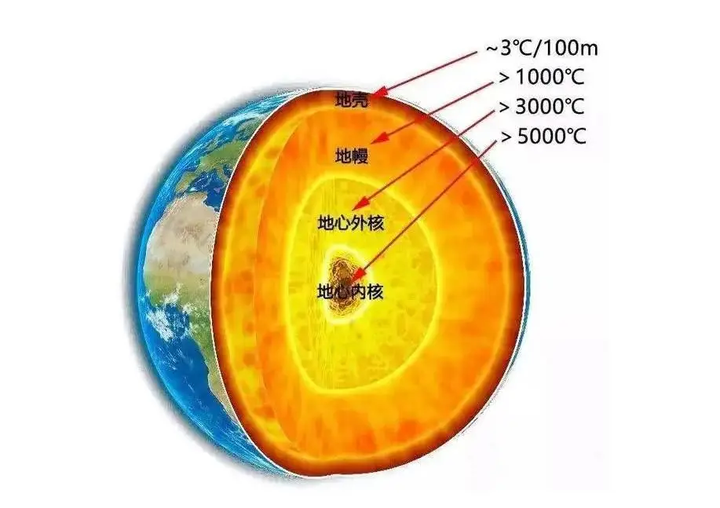

熔岩温度一般在 700-1200℃。

这意味着,在这个温度下,地球表面将彻底化作熔岩海,成为一颗熔岩行星。

地球表面直接恢复到了 45 亿年前的状态。

不过这个状态,维持的时间并不会像地球诞生之初那么久。

因为地球诞生之初的热量是从地球内部到外部的。

而此时的热量,仅仅是地表温室效应带来的。

地幔的温度就已经显著高于地表,地壳以下其实并不会怎么增温。

高层大气中的水蒸气,会在紫外线的作用下逐渐被分解成氢气和氧气。

氢气逃逸后,地球表面的水蒸气将会大大减少,大气成分开始朝着金星转变。

也即二氧化碳的比例越来越高。

不过,整体来说大气浓度也有所下降。

因此地球表面的温室效应略微降低,地表温度也有所下降。

考虑到地球比金星略大,重力加速度是地球的 90.5%,而且 4 颗太阳的热辐射相当于金星表面平均大小的 1.46 倍。

那么我们容易求得,地球最终的温度区间为:

800~850K。

比金星表面温度大约高 100℃,也即 550℃左右。

这个温度下,可能地球表面还有局部熔融的情况,但整体特征已经和金星极其相似。

属于加强版的金星。

考虑到金星的表面非常年轻,仅仅 3~6 亿年的时间,有一定可能性金星曾经也是熔岩行星。

这意味着,地球可能需要长达 1 亿年以上的时间,才会逐渐转化成加强版金星。

最后我们再来考虑一下冬天出现的太阳。

从前面的公式,我们容易得到:

冬天阶段,额外增加的一个太阳,会在海洋蒸发早期增加大约 20℃,在地球表面熔岩化后增加 70℃。

整体增加的温度都不多,而且考虑到仅仅只在冬天出现,其它季节多余的热量会再次流失。

这颗太阳会略微增加海洋的蒸发速度(不影响我们前面的时间估值),但对地球后期的演化影响不大。

最后地球稳定以后,冬天的温度大约 600℃,其它季节温度大约 550℃。

所以最终结论是,地球变成了加强版的金星。

《种太阳》源于小学生之手,首选纯真的本意:

1986 年,小学六年级的农家女孩李冰雪发表了小诗《种太阳》,1988 年,《种太阳》出现在央视"六一"晚会,著名作曲家王赴戎、徐沛东为小诗谱曲,由银河少年电视艺术团小演员首唱。

且按照题主的描述,也是想要看多颗太阳下,地球的变化。

故而本篇的分析,直接以太阳个数增加的角度来进行分析。