人类语言各不相通,那历史上第一个翻译是如何做到的呢?

1600 年前的“五胡十六国”时期,一个把大部分佛教经典翻译到中国的高僧鸠摩罗什,曾在死前发下宏愿:

“若所传无谬者,当使焚身之后,舌不焦烂”

传说这位大神圆寂火化后,果然舌头形成了个舍利,现在还保存在他受困被迫学习汉语的地方——甘肃武威。

- 且不管这事是真是假——好玩的是,全世界的“语言”一词,基本都是“舌头”:无论是英语的 tongue、拉丁语的 lingua、突厥语的 til,就算汉语的“言”字本身就是“舌”的变体。

其实,这一点也形象的说明了:

语言本无非是“舌头和口腔作用发出的声音”而已,只不过我们人类强行赋予了这些怪声以“含义”。

所以,学习语言的过程,从来也不是什么“用母语翻译外语”的过程,而是把一个“意象”赋予“声音”的过程——

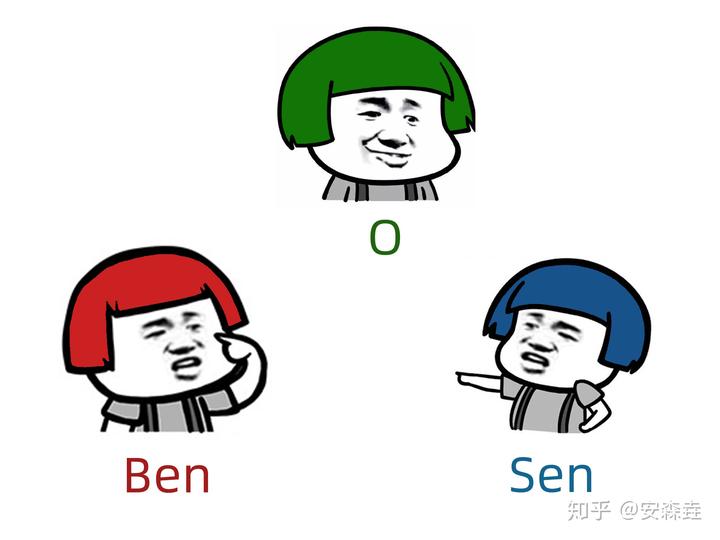

- 我们先来上一张图,因为知乎不好发语音,我就用拉丁字母表示一切发音了:

下面有三个绝大多数中国人都不掌握的语言的单词,看你能不能猜出来啥意思——

相信已经有人猜到了,这个就是“Ben(我)”、“Sen(你)”、“O(他)”三个词,语种则是大部分人都比较陌生的土耳其语。

如果明白了这种设定,别说土耳其语——给你来上这么一个大套餐,你也绝对没问题——

你看,你轻而易举的就掌握了这么多语言“人称”的词汇,这还是我用表现能力薄弱的图文展现给你的,要是我真在你面前边比划边说,你就更容易学会了,就比如这个——

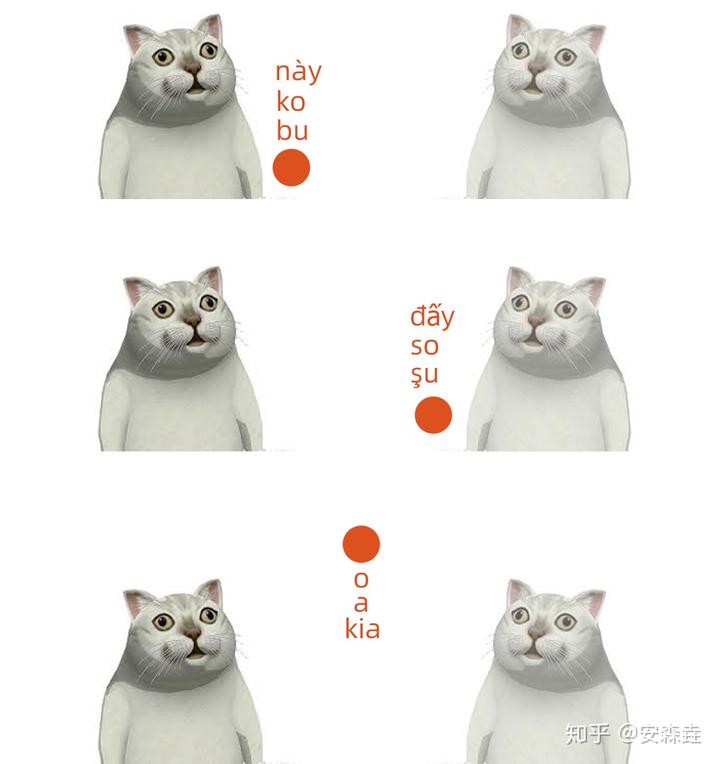

不仅如此,还有这种指示词——

要知道,我这么画出来,可比用汉语翻译容易多了。

那要是动词呢?就更容易啦——

只要是生活中能比划出来的,同样不需要翻译,你就可以积累海量日常单词。

那名词呢?就更不在话下了——

在完全不用解释的情况下,你也知道这个单词是“意大利炮(土耳其语)”。

虽然前面有扯淡的成分,但最起码你会发现——语言不过是我们声带发出的毫无含义的声响,纵使它千变万化,但万物却不为尧存、不为桀亡——

在完全没有“母语翻译”的情况下,通过动作、图像等手段,你学会具象的基础词汇并无难度。

- 但一旦出现高级点的概念——比如:宇宙、自然、精神、生命、世界、意义等,这是无论如何也比划不上来的——在这种情况下,只有两类人可以掌握“第一翻译”能力——

第一种非常简单,但可能很多人都没想到,那就是:父母母语不同——

比如和我同姓的军阀安禄山,这哥们的妈妈是个突厥的巫师,亲爹是个来自撒马尔罕(乌兹别克斯坦)的粟特人,后来老妈改嫁又找了个粟特血统的突厥官员安延偃,所以改姓了安。

从这个角度讲,安禄山打一下生,就能掌握突厥语、粟特语(一种东伊朗语)这两门差别极大的语言,又因为他出生在唐朝境内(辽宁朝阳),所以汉语肯定是会的,那边又有不少契丹人杂居,所以契丹语(蒙古语族)又耳濡目染——除此外,粟特人本身就是中亚的二道贩子,不少都会讲波斯语、阿拉伯语甚至希腊语、拉丁语。

所以史书记载,安禄山这个没啥文化的人——“通晓六国语言(通六番语)”,一开始就是“互市马牙郎”,也就是个海关翻译员,也正是这个经历,他才能从一个没啥背景的胡人,混入体制内,最终成为搞乱唐朝甚至整个中国历史的祸首。

- 其实,西汉时张骞出使西域,就是靠着汉 - 匈奴混血(张骞后代就是这种)、匈奴乌孙混血、乌孙月氏混血、月氏希腊混血等一票二道贩子来和大夏、大宛等希腊化国家沟通的。

那么除了这种混血儿的状况,是否存在一个“纯血”人搞定一票语言的情况呢?——这就是第二种啦——某些语言本身就是混血——

如果我们穿越回唐朝,你就会发现,真正的唐僧西行时,可不像《西游记》里到处青山绿水人家一口京片子——

他一路经过如今的:甘肃、新疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度——

在当年,这一片至少有“吐火罗语、突厥语、粟特语、波斯语、普什图语”等语言——那么沿路的语言他是咋搞定的?

我们先来看一个现在好玩的现象——

以上的单词类比,除了几个例外,你会觉得好像这一票语言,都是一个爹生的亲戚——然而在语言学上——

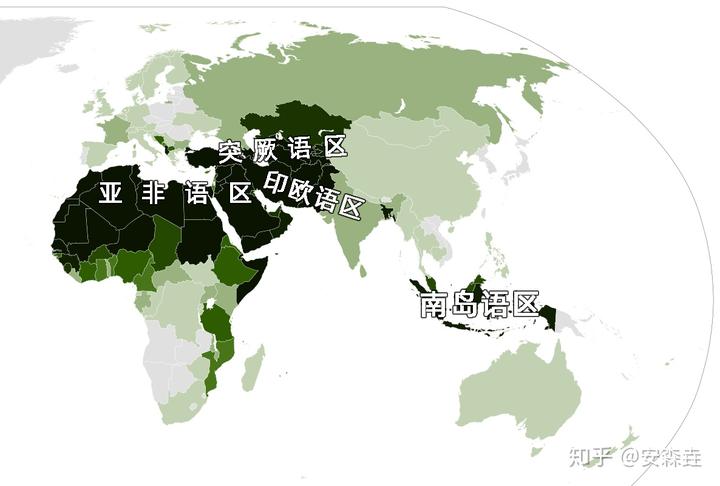

- 阿拉伯语属于“亚非语系(闪含语系)”,和古埃及语、埃塞俄比亚的阿姆哈拉语是亲戚。

- 波斯语(伊朗官方语言)和乌尔都语(巴基斯坦官方语言)属于“印欧语系”,和印度、欧洲各语言是亲戚。

- 土耳其语、乌兹别克语属于“突厥语族”,和维语、哈萨克语、吉尔吉斯语等是亲戚。

- 印尼语属于“南岛语系”,和夏威夷语、太平洋的波里尼西亚语、新西兰毛利语是亲戚。

形成这一现象的主要原因是——土耳其、中亚、伊朗、巴基斯坦、印尼等——全部都是后来伊斯兰教的扩张区:作为强势文化输出方的阿拉伯语,也就这样成为了各个语言中“高级词汇”的主要来源,其“入侵程度”甚至达到压过各语言固有词汇的程度。

- 而在唐僧的时代,伊斯兰教还只是个初生的婴儿,当年广大的中亚、西亚以及南亚,还是一片千里佛国,那时印度的梵语正如如今强势的阿拉伯语,伴随着佛教席卷整个地区。

所以,玄奘大师即使不会各地语言,靠着一口流利的梵语,不仅能在大漠绿洲中穿行无阻,他想通过梵语学会各地语言也不是难事——但是,如果你说玄奘的梵语好,那么他这个梵语又是和谁学的呢?总该有个“第一人”吧。

- 要说这唐僧语言天赋极高,要知道观音菩萨教他紧箍咒一遍他就记住了……难道一切的秘密和“观音菩萨”有关?

“观音菩萨”,这词本来的梵语是“Avalokite śvara bodhi sattva”,古代汉语音译为“耶婆卢羯帝 烁钵啰 菩提 萨埵”,要是听过“大悲咒”你应该会熟悉这一句。

细究这个词,其中 Avalokite 就是“观察”、śvara 就是“声音(如今印尼语的“声音”还是 suara)”、bodhi 就是“觉悟(阳性即佛陀“bodha”,表觉悟者)”、sattva 为“有情”

——连起来也就是“观察声音觉悟有情”的含义——

- 不过比起我这个粗糙的直译,翻译这个词为“观世音菩萨”的第一人“鸠摩罗什”,就是一把重要的钥匙。

这位生活在中国“五胡十六国时期”的大神,可以说是“混血 + 大师”的合体,他老爹是“罽(jì)宾国(印巴克什米尔一带)”的贵族,老妈是龟兹国(新疆库车)的公主。

所以,鸠摩罗什母语本身就有龟兹吐火罗语、印度梵语等语,后来他又去爸爸老家留学,更是获得了大量大乘佛经经典。

因为在宗教界声名极高,前秦老大苻坚派大将吕光请人,没想到不久淝水之战,苻坚被打的风声鹤唳,前秦随后灭亡——以至于这个吕光在甘肃称王,硬生生把这位王子软禁在甘肃 18 年,他只能被迫一点点把汉语从入门到精通。

不久后,中原崛起了羌人姚兴建立的“后秦”,鸠摩罗什终于被隆重请到长安,开始了自己的“翻译工作”——因为名声太响,应聘者络绎不绝,他很快就凑成了高达 800 人的团队——甚至建构了:译主、度语、证梵本、笔受、润文、证义、校刊等一系列程序,使得翻译人才指数增加。

- 当然,后秦皇帝姚兴很了解我前面说那一套——没有啥比混血更容易培养翻译人才——他硬生生逼鸠摩罗什娶了十个美女,我们的大师也就不负如来不负卿,造出了一票双语小朋友,成为了新时代的种子。

正是如此,鸠摩大佬翻译的《摩诃般若波罗蜜多经》,首次写出了:“非色异空,非空异色;色即是空,空即是色。”这句大名言,也被后来玄奘重译《心经》直接拿去,最后也成为佛教中禅宗的指导思想。

- 不仅如此,罗什翻译的《金刚经》、《妙法莲华经》、《三论》分别成为佛教密宗、法华宗、三论宗的奠基经典,当然,还有他翻译的第一部著作《佛说阿弥陀经》——更是如今覆盖最广的“净土宗”的核心。

提到“阿弥陀”:只要电视里出现一个老和尚,必然一嘴一个“阿弥陀佛”;这词本来是梵语Amitābha的音译,含义为“无量光”,是“主管”西方极乐净土的老大。没想到鸠摩罗什对这一设定阐述后,宋代之后竟然衍生出了一种专门“念阿弥陀佛佛号”就能往生极乐的宗派,这也就是所谓净土宗。

这种讨巧的行为让这个最没内涵的宗迅速发展,才出现了大家误以为是个和尚就满嘴“阿弥陀佛”的情况,实际上作为三藏祖宗的唐僧,咋可能一口一个阿弥陀佛呢。

不过别忘了,我之前说过,这个印度的梵语、伊朗波斯语以及欧洲的英、法、德语可都是“一个祖宗”——就拿阿弥陀佛(Amitābha)这个词来说,我们可以拆成a、mitā、bha三个部分:

- 其中的 a 就是印欧语常见否定前缀,比如 acentric(无中心)、asocial(恐社交)、anemia(反常)等等。

- mitā,其实和 meter 同源……就是测量的意思。

- bha,和希腊语的“光(phos)”也同源,这词在英语里也有同源词,就是照片“photo”……

别看不起眼,这三位连起来,就是一个非常威武神圣的词“无量光”。

其实,梵语里类似的同源词还有很多,比如表示“大”的“摩诃(Mahā)”就是 Mega- 的同源词;

再比如,正等正觉——音译为“三藐三菩提(samyak sambodhi)”,其中:sam- 和 same 同源,而前面说了,菩提 bodhi 就是“觉悟”,佛陀 buddha 就是“觉悟者”,和英语 bode(预示)同源。

这么来看,作为和欧洲语言一家的梵语都能成功翻译为汉语,那欧洲各种语言肯定更不在话下,只是需要有一个如鸠摩罗什一样,同样拥有宏伟宗教理想的大神——

利玛窦,罗马耶稣会传教士,曾和著名士大夫徐光启一起翻译欧几里得《几何原本》:

其实,就“几何”这个颇具古风的词,本身就是取自希腊语(同英语)的几何——geometry前面 geo 的音译,为了图个信达雅,于是又把算术中常表疑问的“几何”与之呼应:

- 而 geometry 这个词,前面的那个 geo,和 geography(地理学)、geology(地质学)等词类似,是“大地”;

- 后面的 metry,其实等同于 meter,表示测量的含义,所以“几何”的直译,应该是“丈量大地”。

从这一点来说,足以管中窥豹利玛窦以及他的朋友们之翻译水准——然而,最开始完全不懂汉语的利玛窦,是咋掌握如此高水平汉语的呢?

别忘了,早在 300 多年前,葡萄牙人就一杆子怼到了中国菊花上,建设了中国第一个“殖民地”澳门——所以,这里土生土长的澳门葡人,很多先天就掌握了中文,甚至可以性感荷官,在线……

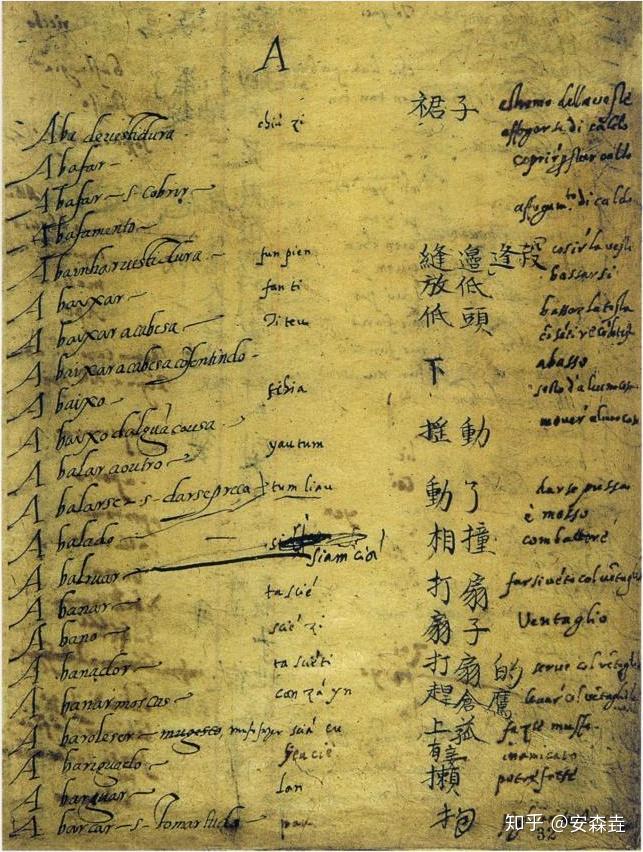

就在明晚期,一个意大利传教士范礼安(Valignano)被耶稣会派往澳门传教,他发现当地葡萄牙传教士只掌握日常汉语,一旦涉及基督教内容,就只能让信徒学习葡萄牙文,老范觉得这纯粹本末倒置,于是开始着手对圣经的翻译工作,并从印度调来两个传教士罗明坚(Ruggieri)以及这位“马修·里奇”——利玛窦(Matteo Ricci)。

意大利语和葡萄牙语两门语言都是罗马拉丁语的分支,两者基本相当于汉语方言关系——所以三位意大利佬,很容易就通过澳门葡人掌握基础汉语,然后开始学习汉字,编纂出《葡汉词典》:

搞出这本词典的利玛窦,却难以应对大量传教所需的高级词汇,他意识到作为“第二语言习得者”,比起中国人“先说话再认字”,他倒是要反其道而行之——先彻底理解汉字,再“组装”汉语高级词汇——开启了某些机构搞的“词根 + 联想”记忆法的先河:

利:一农夫执镰刀,向田间割禾之象

好:一丫髻女子 ,抱一婴儿戏耍之象

天:一人以管仰窥浑仪,而璇玑运转不息

雨:一鱼立于鼠背,取鱼鼠切雨

露:一客行程,倾雨满道

以上内容,取自利玛窦自己写的《西国记法》,大致就是为了当年中国一些官宦家长过去问——“哎呀利老师你怎么学东西这么快啊,能不能给我开个线上课啊”——所编著的教材。

- 用这套通过简单词促生高级词的方法——他开始研读四书五经,最终导致传教传的也就那样(200 来人),与之相比,反倒儒家的东西他没少学,大量中国经典被他翻译成了拉丁文,成为后来中欧文化交流的第一手资料——当然,也包括他和徐光启的友情促生出的《几何原本》。

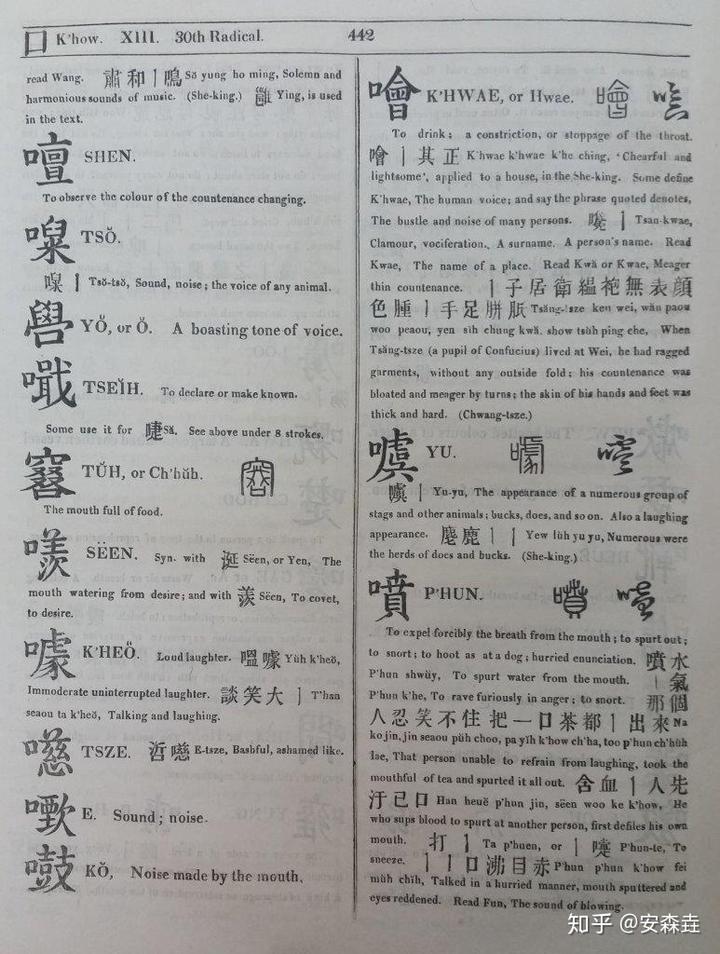

拉丁文、意大利文、葡萄牙文和中文的对应都有了,英文还难么?直到 1807 年(鸦片战争前 33 年),英国传教士马礼逊(Robert Morrison)来到中国,又是在澳门和广州进行中文学习,通过之前的葡语词典等,转译成英文,编写出历史上第一本“中英词典”:

这样一来,后来者学习语言,便再无困难了。

说来说去,其实回答作者也就 3 点:

- 任何语言都是“两门语言”,有着底层日常词汇、高级书面词汇,作为“刚需”的底层词汇的掌握,只要勤于张口、勤于比划,对于任何人来说只不过是时间的问题。

- 高级书面词汇有两种,一类是某文明因高度发展自我产生的体系,如汉语的汉字、文读、梵语的经文、希腊语的古典。一类就是主动被动于“先进文明”输入的结果,如果你本身就是掌握“先进”语言的精英阶层,便一劳永逸。

- 精英阶层承担了文化交流的重任,他们可通过一切可能的资源,从底层语使用者进阶为书面语大牛,进阶到编写“词典”、翻译经典的创举,不仅是后世语言学习、文化交流之蓝本,更可以丰富自身母语,让其更为博大(比如汉语、英语)。

别说活语言,就如古埃及语、赫梯语这种死语言,该破解不还是破解了。

基督教认为,上帝让妄图修建巴别塔的人说了不同语言,就让他们成为一盘散沙,无法挑战权威——

- 不过上帝却不知道:无论说了什么语言,原罪永远都在,这个原罪就是我们拥有思维的大脑。

我们可以排除一切困难,让这个世界彻底连在一起。