为什么中国茶叶不能像咖啡豆一样磨成粉,直接喝了?

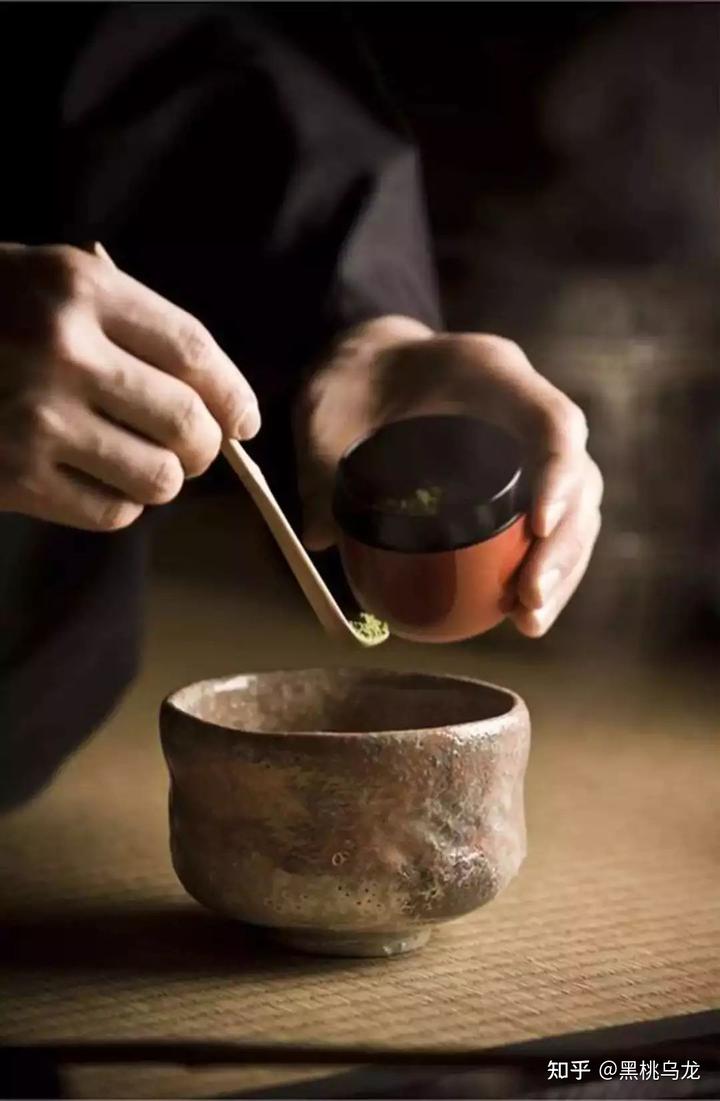

宋代的点茶法就是磨粉后再冲饮,即现在日本抹茶和日本茶道的鼻祖。

唐代多用铁锅煮茶,将碾碎的茶叶(有时加少量盐)放进去煮开,拿勺子将茶汤分进盏里。

宋代煮水不用铁锅,改以长颈带盖的汤瓶。先将团茶碾碎,茶粉直接放进盏中。沸水倒入,用竹制的茶筅不停搅动,直到茶汤表面起了厚厚的泡沫。这就是“点茶法”。

更重要的步骤是怎么做团茶。

唐代制茶有七步,《茶经》一笔带过:

采之,蒸之,捣之,拍之,焙之,穿之,封之

即采茶,蒸汽杀青,捣茶,拍成饼,烘焙,穿成串,封存。

宋代工艺更为精细繁复:茶芽必经过繁复洗涤,再蒸汽杀青;改“捣茶”为“榨茶”,榨干茶中汁液;烘焙中还要用沸水浸。

宋徽宗认为,最重要的是“蒸”和“榨”两步:

蒸太生则芽滑,故色清而味烈;

过熟则芽烂,故茶色赤而不胶。

压久则气竭昧漓,不及则色暗昧涩。

蒸芽欲及熟而香,压黄欲膏尽急止。

而最好的团茶,出自北苑。

唐末五代时期,建州人张廷晖将凤凰山方圆三十里茶山献给闽王王延钧,闽王将其列为皇家御茶园,因地处闽国北部,故称“北苑”。

十年后,南唐灭闽国,宋又灭南唐。太平兴国二年,公元 977 年,北宋开始建造北苑龙焙,北苑成为御茶院。140 年后,宋徽宗大观年间,北苑“岁贡片茶二十一万六千斤”。

北宋开国之初,北苑贡茶的等级就非常明确,分为龙茶、凤茶、京挺、的乳等十个品种。最名贵的是“龙”和“凤”。

唐代饼茶,小的也重一斤,而“大龙”、“凤团”茶,八饼才重一斤,表面有精美的龙、凤图案。

蔡襄在福建当官时,改得更小,二十饼为一斤,做工更精细,称为“小龙团”。

欧阳修说他在朝廷二十年,皇帝只赏赐过一次。他舍不得喝,一把鼻涕一把泪捧在手心把玩。这些都记录在他写的《龙茶录后序》里。

还是在原产地当官的蔡襄有福气,估计“贪饮”了不少。后来陆游也学了这一招,五十四岁时任提举福建常平茶盐公事,在建安办公。像孙猴子看管蟠桃园一样,他也大饱口福,情不自禁得意洋洋写下北苑茶诗 125 首。

到了徽宗年间,出现“龙团胜雪”的小团茶,这是团茶的的巅峰,专供皇帝享受。同时诞生称为“银线水芽”的极品蒸青散茶。

《宣和北苑贡茶录》记载,“银线水芽”是采新抽茶技上的嫩芽尖,蒸过后,剥去稍大的外叶,只取芽心中一缕像银线的部分。

做好团茶,才能点茶,但“点茶”不是想象的那样简单——将沸水注入装有茶末的碗里搅拌。《大观茶论》点茶一节一开始就批评了两种点茶法。

第一种是所谓“静面点”。

点茶不一。而调膏继刻,以汤注之,手重筅轻,无粟文蟹眼者,谓之静面点。盖击拂无力,茶不发立,水乳未浃,又复增汤,色泽不尽,英华沦散,茶无立作矣。

也就是说,用沸水注入装有末茶的茶碗,看上去搅动的手势很重,但用茶匙实际搅动茶汤的次数少、程度轻,茶汤表面没有形成粟米、蟹眼般的小珠粒状泡沫。这种方法不但泡沫不多,也没法激发茶的色香味。

第二种是所谓“一发点”。

有随汤击拂,干筅俱重,立文泛泛。谓之一发点。盖用汤已故,指腕不圆,粥面未凝。茶力已尽,云雾虽泛,水脚易生。

这是说,一边注沸水,一边搅动茶汤,一次完成,手势和茶宪搅动虽然都很重,形成的乳沫只有一点点飘在茶汤表面。这是因为注人沸水太快,搅动手势不匀,茶汤表面未凝聚成厚厚的乳沫,虽有少量乳沫产生,但很快就露出茶汤(水脚)。

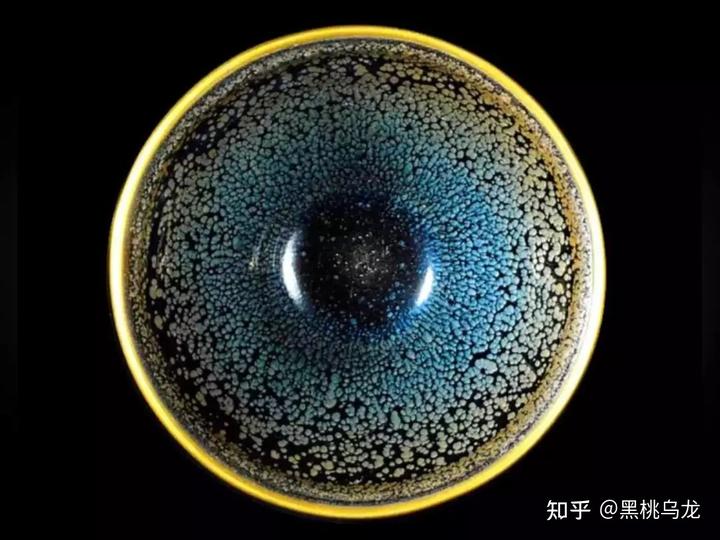

宋代斗茶讲究“茶乳交融,饮茶后盏面胶着不干”,这两种点茶法都不能在斗茶中获胜。

随后宋徽宗得意的和盘托出自己点茶绝技。要点是“沸水分次注入,配合不同的动作”。具体需要 7 次注水和击拂。乳沫才能堆积很厚,并紧贴着碗壁不露出茶水。

要想在斗茶中获胜,泡沫要纯白,细腻,经久不散。像蔡襄这样的高手,看看泡沫就知道“是否掺假”。

元代,北苑龙焙慢慢被武夷山御茶园取代。

明代开国皇帝朱元璋是贫寒出身,登基后禁止生产工艺复杂、耗费巨大的团茶,改为制作工艺相对简单的散茶。散茶时代,冲茶方法也从煮茶、点茶,变化为和现代类似的泡茶法。

明洪武二十四年,朱元璋“废团改散”,罢造龙凤团茶,北苑龙焙正式裁撤。自闽国时起计,北苑做了差不多 500 年的贡茶。

与之一起衰落、消亡的是点茶法和蒸青饼茶,蒸青散茶也几近绝迹。

炒青、烘青绿茶崛起,后面又发展出氧化茶类(红茶、乌龙茶)、发酵茶类(黑茶)。

蒸青王朝落下帷幕,炒青工艺成为主流。

中国现代蒸青茶大多源于日本。1973 年中日恢复邦交,就从日本引进蒸青煎茶生产线,后又在浙江成立公司,重新引进更为先进的机器。浙江成为中国蒸青煎茶的主要产地,大多出口日本。

国内各种日本抹茶甜品店,采用的所谓“抹茶”、“煎茶”其实大多都是浙江与贵州的绿茶。

所以,现在中国也自产磨成粉后食用的茶叶。但绝大多数情况,还是沿用明代以来的冲泡法,冲泡原叶茶,更适合日常清饮。